LOUIS XVI - ROI DES FRANÇAIS (1791 - 1792)

L'ordonnance de 1778 partageait le corps de la maréchaussée en 6 divisions, chacune composée de 5 à 7 généralité (1). Le complet de la Maréchaussée de France était en 1780 de 4.609 hommes, dont 368 officiers. Le ressort territorial d'une compagnie de maréchaussée était la généralité. La résidence du prévôt était fixée au chef-lieu de la province.

Suivant l'étendue de la généralité, la compagnie était subdivisée en un certain nombre de lieutenances dont le ressort territorial correspondait à celui des cours prévôtales. Chaque lieutenance était constituée de petites unités appelées brigades qui furent installées au niveau des paroisses dès 1720.

En 1791, l'Assemblée nationale examina l'intérêt de maintenir le corps de la maréchaussée et conclu de son utilité. Le résultat de ces discutions fut sanctionné par la loi du 16 février 1791 qui réorganisa le corps nouvellement dénommé Gendarmerie Nationale, suivant le nouveau découpage territorial : les départements. L'Arme fut restructurée en vingt-huit divisions, comprenant chacune trois départements à l'exception de la cinquième qui en compta quatre et de la Corse formant seule une division. Chaque division était commandée par un colonel.

Cette même loi supprima les compagnies à la suite des Maréchaux de France, celle de la Connétablie, des monnaies, celle des voyages et chasses du roi, celles du Clermontois et de l'Artois et celle de la Robe-Courte. L'ensemble des cavaliers de ces formations furent versés dans la toute nouvelle gendarmerie.

La compagnie de Robe-Courte fut réorganisée au sein de la gendarmerie en deux unités dites compagnies des Tribunaux pour continuer son service à pied près des tribunaux de Paris et pour la garde des prisons. Le corps entier fut porté à l'effectif de 7.455 hommes.

(1) Généralité : c'était le territoire qui formait le ressort de la juridiction d'un bureau des finances établi pour la perception des tailles et autres droits du roi. Ces bureaux ou chambres étaient dirigés par les trésoriers de France qui avaient ajouté à leur titre celui de généraux des finances. Ainsi ces territoires prirent le nom de généralité.

Décret du 23 octobre 1790

Dans un décret du 23 octobre 1790, concernant l'avancement aux grades militaires, l'Assemblée nationale fixa pour chaque arme les différents grades militaires. Pour les troupes à cheval, le corps des sous-officiers comprenait : les maréchaux des logis en chef, les maréchaux des logis, les brigadiers-fourriers, les brigadiers ; pour l'infanterie les sergents-majors, les sergents, les caporaux-fourriers, les caporaux.

Pour toutes les armes, les grades du corps des officiers comprenait : les sous-lieutenants, lieutenants, capitaines, lieutenants-colonels, colonels, maréchaux de camp, lieutenants généraux et maréchal de France.

Le grade de major fut supprimé.

LOI DU 16 FÉVRIER 1791

Création des grades de chef de division, lieutenant-colonel, capitaine

Loi du 16 février 1791

Titre premier : la maréchaussée est supprimée et reconstituée sous le nom de Gendarmerie nationale. Le complet de l'arme est porté à 7455 hommes. Elle est organisée en 28 divisions ; chaque division comprenant trois départements formés chacun de deux compagnies (sauf la Corse).

- Le titre de prévôt disparaît. Il est remplacé par celui de chef de division (ils ont rang de colonel)

- le titre de gendarme se substitue à celui de cavalier.

- Chaque département est commandé par un lieutenant-colonel

- Chaque compagnie par un capitaine et trois lieutenants.L'organisation de la gendarmerie nationale étant différente des autres armes montées, les emplois d'officiers et de sous-officiers diffèrent également. Ainsi la division est commandée par un colonel ; chaque département par un lieutenant-colonel qui a sous ses ordres deux compagnies commandées chacune par un capitaine et trois lieutenants.

La hiérarchie dans l'arme est ainsi établie : officiers : colonel, lieutenant-colonel, capitaine, lieutenant ; Sous-officiers : maréchal des logis, brigadier ; hommes du rang : gendarme.

Création d'un officier général

Loi du 16 février 1791

Une place d'officier général (art. 14) est attachée pour la première fois au corps de la gendarmerie. Elle est attribuée au plus ancien des prévôts généraux qui reçoit du roi une commission de maréchal de camp. Il concerve néanmoins son service à la tête de sa division.

Suppression des compagnies particulières de maréchaussée

Dans un rapport général sur l'organisation de la force publique, M. de Noailles, au nom des comités de Constitution et militaire exposait, le 22 décembre 1790, à l'assemblée nationale les motifs qui les ont engagés à proposer la conservation et l'augmentation du corps de la maréchaussée et a supprimer certaines compagnies portant le nom de maréchaussées mais dont le service n'était point analogue au service général de ce corps.

Loi du 16 février 1791 (titre VI) :

- La compagnie des chasses et voyages(1) du roi

- créée par ordonnance royale du 24 mars 1772 sous le nom de maréchaussée à la suite de la cour, cette compagnie ne faisait que secondairement des fonctions civiles. Durant les voyages, elle accompagnait le roi ; dans l'intervalle des voyages ses brigades étaient incorporées dans celles de la maréchaussée à qui elles remettaient leurs captures. Les comités de constitution et militaire ont pensé que cette compagnie ainsi distinguée par des fonctions particulières, ne pouvait pas faire partie du corps de la maréchaussée.

- La compagnie à la suite des maréchaux de France

- cette compagnie à la suite des maréchaux de France n'avait de la maréchaussée que le nom et ne faisait aucun service ; ses membres n'étaient pas réunis et leurs places, données par les maréchaux de France ou par ceux qu'ils autorisaient à les donner, et qui étaient dans le commerce durant la vie de celui qui les avait accordées, n'étaient que des titres de faveur ou de privilège.

- La compagnie de la connétablie

- La compagnie de la Connétablie était instituée pour instruire auprès des tribunaux des maréchaux de France sur les affaires du point d honneur. Les tribunaux d'exception étant tous supprimés, cette compagnie devient inutile. Elle faisait aussi le service à l'armée ; ce service sera rempli selon l'ancien usage par la maréchaussée. Il est juste que les officiers, cavaliers et gardes qui ont acquis les charges de la connétablie soient remboursés.

- La compagnie des monnaies

- Le prévôt et les lieutenants de la compagnie des monnaies connaissaient les délits commis en matière de monnaie par les justiciables sur l'ensemble du royaume et relevaient de la cour des monnaies. Sa compétence sur toute l'étendue du royaume étant incompatible avec le système général des maréchaussées circonscrites à un territoire et la juridiction d'exception de la cour des monnaies ayant été supprimée, cette compagnie sera à son tour supprimée.

- La compagnie du Clermontois et de l'Artois

- Cette compagnie, appelée du « prince de Condé » du nom de son fondateur qui l'avait créée pour son service et qui portait un uniforme particulier, fut maintenue après sa disparition. À la demande des habitants du pays elle revêtit l'habit de la maréchaussée et en assura les fonctions. La valeur des services de cette troupe d'une vingtaine d'hommes ayant été reconnue, elle sera incorporée dans la nouvelle gendarmerie. Un décret du 14 mai 1791 porte qu'elle sera payée à partir du 1er novembre 1791, par le trésor public sur le même pied que les brigades de gendarmerie nationale du département de la Meuse.

- Enfin, la compagnie de maréchaussée dite de robe-courte

- créée de longue date et mise au service du parlement et autres tribunaux et dont les fonctions consistaient à garder les prisons, transférer les prisonniers, veiller à la sûreté de la capitale et arrêter les délinquants en flagrant délit, cette compagnie sera conservée sous le nom de garde-judicielle.

Les personnels des compagnies supprimés versés dans le corps de la gendarmerie nationale conservèrent leur grade et leur rang, les autres étaient remboursés des charges qu'ils avaient acquises. Le complet de la toute nouvelle gendarmerie fut porté à 7455 hommes, formant 1560 brigades et 20 divisions.

(1) Au début de 1790, cette compagnie comptait 4 officiers, 5 maréchaux des logis, 16 brigadiers et 137 cavaliers répartis en 27 brigades, dont 20 en Seine-et-Oise, 4 dans l'Oise et 3 en Seine-et-Marne.

Création des nouvelles unités de gendarmerie

La gendarmerie spécialement attachée

au service de la nation

Loi du 15 mai 1791

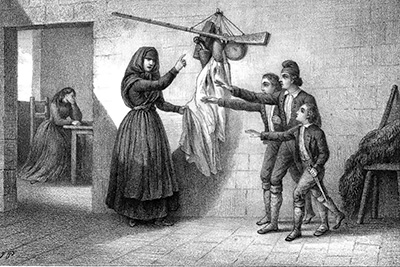

La compagnie de la prévôté de l'hôtel, qui faisait partie de la Maison du Roi fut supprimée est recréée sous le titre de gendarmerie spécialement attachée au service de la nation. Dans la réalité, avec cette troupe monarchique, l'Assemblée nationale s'était constituée la première une force militaire à ses ordres. Sous l'autorité d'un lieutenant-colonel, ce nouveau corps était composé de deux compagnies. L'effectif de chaque compagnie commandée par un capitaine était de trois lieutenants, trois maréchaux des logis, six brigadiers et trente-six gendarmes. La force totale du corps étant de 100 hommes. Les gardes réformés par la nouvelle organisation étaient conservés en surnuméraires avec droit au replacement.

Ce corps fut chargé de remplir près de l'Assemblée nationale les mêmes fonctions qu'il exerçait dans l'hôtel du roi. Il devait « maintenir l'ordre et la police dans les issues et aux portes de la salle du corps législatif concurremment avec les gardes nationales » et était « autorisé à repousser par la force toute violence ou voie de fait qui serait employée contre eux dans les fonctions qu'ils exercent au nom de la loi ».

Il devait également fournir un officier et deux gendarmes auprès du ministre de la Justice pour l'honneur et la sûreté du sceau de l'État et remplir auprès des tribunaux de Paris et le tribunal de cassation les mêmes services que la compagnie de robe-courte effectuait avant son licenciement.

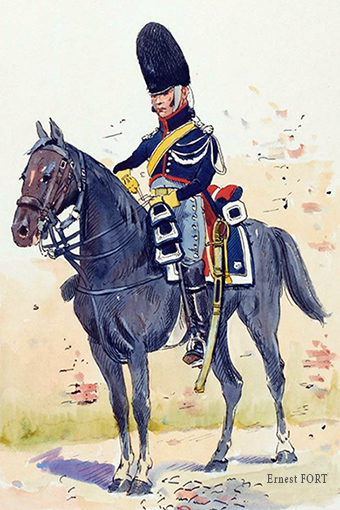

Grenadiers-gendarmes

L'article VII du titre IV du décret du 15 mai 1791 précise que : « L'uniforme des officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux composant ce nouveau corps sera en tout semblable à celui de la gendarmerie nationale en y ajoutant la distinction que portent les grenadiers de cavalerie ».

Composition de l'habit

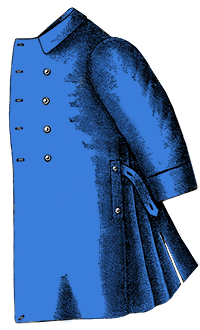

- L'habit en drap bleu de roi avec retroussis écarlates est conservé,

- le revers des manches s'orne d'une patte de parement écarlate comportant trois boutons,

- la veste est en drap couleur chamois boutonnée par douze petits boutons uniformes placés sur un seul rang,

- la culotte chamois est confectionnée dans le même drap que la veste,

- l'aiguillette est supprimée,

- la fleur de lys gravée sur les boutons en étain est remplacée par l'inscription : « Force à la loi »,

- la cocarde tricolore remplace la blanche sur le chapeau qui s'orne d'un plumet rouge.

- le baudrier et la banderole sont en cuir blanchi,

- les bottes à l'écuyère sont noires et les manchettes jaunes.

![]() Une loi du 11 septembre 1792 portait l'effectif de ce corps qui conservait la dénomination de Grenadiers(1) de la gendarmerie nationale à cent quatre-vingts hommes formant deux compagnies. Un décret du 30 septembre 1792 lui accorda un drapeau. Ce corps renommé « Grenadiers pour la Représentation Nationale » le 9 thermidor An III (27 juillet 1795) cessa alors de faire parti de la gendarmerie.

Une loi du 11 septembre 1792 portait l'effectif de ce corps qui conservait la dénomination de Grenadiers(1) de la gendarmerie nationale à cent quatre-vingts hommes formant deux compagnies. Un décret du 30 septembre 1792 lui accorda un drapeau. Ce corps renommé « Grenadiers pour la Représentation Nationale » le 9 thermidor An III (27 juillet 1795) cessa alors de faire parti de la gendarmerie.

(1) On fait remonter l'invention de la grenade au règne de François Ier, mais c'est sous celui de Louis XIV que l'usage de cette arme prit une place de plus en plus importante dans les batailles. La grenade se jetait à la main et les soldats chargés de cette opération prirent le nom de grenadiers qu'à partir de 1667. Les premiers furent choisis parmi les volontaires auxquels on donna le nom d'enfant perdu, mais bien vite on confia cette mission à des soldats d'élite auxquels on attribua une haute paye. Ils devaient avoir une certaine taille, de la force, une bonne conduite et beaucoup de courage.

L'introduction de ces combattants dans les armées se fit au nombre de quatre ou six par compagnie d'infanterie, mais bien vite leur nombre parut insuffisant notamment au moment de l'assaut. Ils furent alors réunis en compagnie d'une cinquantaine d'hommes et marchèrent à la tête des bataillons. À partir de 1670, les grenadiers commencent à exister dans l'armée française en compagnie d'élite à raison d'une par régiment d'infanterie, d'abord dans celui du roi puis dans les trente premiers régiments.

En 1691, chaque bataillon avait sa compagnie de grenadiers. En 1749, le ministre de la guerre d'Argenson institua un régiment complet de grenadiers soit environ 2400 hommes, mais les abus de ce régiment et son indiscipline obligèrent le roi à le licencier en 1771. On en revint aux compagnies par régiment que l'on réunissait en un seul corps pour les besoins de la guerre seulement sous le nom de grenadiers royaux de France. Ce corps qui acquit un grand renom de bravoure périclita dès lors qu'il fut réuni en un corps permanent. Le 4 août 1789, il fut dissous.

Le prestige de cette arme et celle de la gendarmerie étaient tels que la convention nationale décida de donner au corps de la maréchaussée le nom de gendarmerie nationale et afin d'asseoir leurs pouvoir et autorité, d'honorer du titre de grenadiers-gendarmes l'unité de gendarmerie d'élite chargée de la protection du corps législatif constitué par les anciens gardes de la prévôté de l'hôtel. C'est à cette occasion que le symbole de la grenade fut introduit dans l'arme. La loi de germinal An VI (1798) l'officialisera sur les plaques de ceinturon et sur le retroussis de l'habit.

La gendarmerie à la suite de l'armée

Décret du 18 mai 1792

Pour perpétuer sa mission d'accompagnement des armées, mission qu'elle exerçait avant la révolution lorsqu'elle était constituée en prévôté, l'assemblée nationale établit à la suite de chaque armée un détachement de gendarmerie pour prêter main forte à l'éxécution des jugements rendus par les cours martiales et par les tribunaux de police correctionnelle et pour veiller au maintien de l'ordre intérieur dans les camps. Forts de 33 hommes, officiers compris, ces détachements devaient également réprimer les désertions. L'effectif de ces compagnies fut porté à 150 hommes par décret du 30 avril 1793.

L'uniforme des gendarmes détachés aux armées était semblable à la gendarmerie des départements.

La gendarmerie de la Corse

Avec l'Ordonnance du 27 décembre 1769 Louis XV avait établi en Corse une compagnie de maréchaussée composée de soixante-cinq hommes répartis en quatorze brigades. Cette maréchaussée avait les mêmes fonctions que celles établies en France et jouissait des mêmes privilèges et avantages.

Son installation ne fit pas disparaître le grande criminalité de l'île. L'esprit de parti, les inimitiés de famille et les haines transmises en étaient les sources principales. L'impunité des auteurs par leur fuite aux maquis ne faisait qu'envenimer la situation. Pour la combattre, le roi par édit d'août 1772 créa en Corse quatre juntes nationales et une juridiction prévôtale. Afin que soit exécuté et respecté les décisions de ces tribunaux, Louis XV créa par ordonnance du 23 août 1772 un nouveau régiment provincial (le quarante-huitième) qui prit le nom de régiment provincial de l'île Corse. Il était composé de deux bataillons, chaque bataillon subdivisé en huit compagnies, dont une de Grenadiers royaux, une de Grenadiers provinciaux et six de Fusiliers.

Les cavaliers de la maréchaussée furent bientôt réduits à l'inaction. L'effectif de cette compagnie fut d'abord ramené à vingt hommes en 1778, puis la compagnie fut supprimée par un édit de mai 1789.

Décret du 3 - 8 juin 1791

L'Assemblée nationale crée sur l'île trente-six brigades de gendarmes à pied divisées en trois compagnies de gendarmerie. Les officiers, sous-officiers et soldats ayant servi dans le régiment provincial de l'île Corse furent prioritairement recrutés pour cette première formation.

Leurs uniforme et armement étaient identiques à ceux utilisés par la gendarmerie des départements.

La gendarmerie des départements

Augmentation du nombre de brigades

Décret du 14 - 29 avril 1792

Un décret du 5 janvier 1792 avait définitivement fixé et maintenu la gendarmerie nationale à 1 560 brigades de 5 hommes chacune. Elle fut augmentée de 40 brigades par décrets des 14 et 29 avril suivant portant organisation de ce corps. La gendarmerie demeura placée sous la surveillance et les ordres de huit inspecteurs généraux. Les inspections étaient formées de 83 départements et de 28 divisions. La force totale du corps s'élevait à 8784 hommes.

Ce décret précisait (article 2 du titre IV) que l'uniforme resterait tel qu'il a été fixé par le décret du 16 février, néanmoins les manches d'habit et parements seront coupés comme ceux de la cavalerie.

Création de la gendarmerie à pied

Décret du 16 juillet 1792

Afin de repositionner les troupes de ligne stationnées dans Paris sur les frontière de l'empire et ne pas laisser la capitale sans force armée pour assurer le maintien de l'ordre, l'Assemblée nationale crée des unités miliraires dont les effectfs sont tirés des gardes françaises ayant servi la révolution, pour être organisées en gendarmerie à pied. L'organisation de ces nouvelles compagnies fut fixée par décret du 17 août suivant.

Uniforme

- L'habit en drap bleu de roi retroussis écarlates est conservé,

- Un passe-poil blanc est rajouté au collet, au revers et au parement,

- les manches sont coupées comme celles de la cavalerie,

- le revers des manches s'orne d'une patte de parement écarlate comportant trois boutons,

- l'habit est garni de deux pattes d'épaule semblables au lieu d'une précédemment,

- la veste est en drap couleur chamois boutonnée par douze petits boutons uniformes placés sur un seul rang,

- la culotte chamois est confectionnée dans le même drap que la veste,

- l'aiguillette est supprimée (du moins en théorie),

- la fleur de lys gravée sur les boutons en étain est remplacée par l'inscription : « Force à la loi »,

- la cocarde tricolore remplace la blanche sur le chapeau(1) qui s'orne d'un pompon sphérique rouge.

- le baudrier et la banderole sont en cuir blanchi,

- les bottes sont identiques à celles des dragons.

(1)Sous la révolution, les dimensions du chapeau augmentent et les ailes s'allongent ; la coiffure qui est encore souple oscille entre une forme allongée sur les épaules et une forme plus étroite, mais plus haute. Il sera porté tantôt à plat (pointes parallèles aux épaules) tantôt en colonne (pointes perpendiculaires aux épaules).

Calendrier : le 22 septembre 1792 est déclaré premier jour de la république. Il débute à minuit (décret du même jour).

Calendrier : le 22 septembre 1792 est déclaré premier jour de la république. Il débute à minuit (décret du même jour).

LA CONVENTION NATIONALE

(1792 - An IV ) (1792 - 1795)

Avec le décret du 21 février 1793 relatif à l'organisation de l'armée, aux pensions de retraite et traitements des militaires de tous grades, la convention nationale substitua au nom de régiment, celui de demi-brigade et modifia l'appellation des grades. Les dénominations de lieutenant-colonel, colonel, maréchal de camp, lieutenant général et maréchal de France furent supprimées.

| Ancienne appellation | Nouvelle appellation |

|---|---|

| Général d'armée | Général en chef |

| Lieutenant général (1) | Général de division |

| Maréchal de camp (2) | Général de brigade |

| Colonnel (3) (toutes armes ) | Chef de brigade (4) |

| Lieutenant-colonel d'infanterie | Chef de bataillon (5) |

| Lieutenant-colonel de cavalerie | Chef d'escadron (6) |

(1) Le titre de lieutenant général des armées du roi remonte au règne de Charles VII vers 1430. Ce n'était qu'une qualité temporaire. Le grade fut créé en 1638 sous Louis XIII. Il devint une charge permanente. Louis XIV augmenta leur nombre, car il s'agissait de créer un grade intermédiaire entre le maréchal de camp et le maréchal de France, mais également de multiplier les officiers généraux en proportion de la multiplication des troupes.

Lorsque plusieurs lieutenants généraux étaient réunis, le plus méritant était chargé du titre de « lieutenant général commandant en chef » et commandait tous les autres « lieutenants généraux des armées du roi ». Ces derniers avaient alors la direction d'une division de l'armée ou du corps d'armée que commandait le général en chef. La charge de lieutenant général était la plus élevée de l'armée après celle de maréchal de France.

(2) À l'origine cet officier était chargé du campement et du logement des armées afin que les troupes soient en sûreté. Sous le règne de François Ier, ce titre n'est qu'une commission passagère. Sous le règne d'Henri IV, il devient permanent, mais la charge est unique. Ce titre sera multiplié à la fin du règne de Louis XIII et au commencement de celui de Louis XIV.

(3) C'est sous le règne de Louis XII qu'on voit apparaître pour la première fois le titre de colonel associé à celui de capitaine pour désigner les chefs des bandes dont se composait l'infanterie française. En 1544 fut créée la charge de colonel général. Les chefs de corps furent alors appelés mestres de camp puis successivement colonels de 1661 à 1721, mestres de camp de 1721 à 1730, colonels de 1730 à 1780, mestres de camp de 1780 à 1788.

Cette variation dans les titres employés pour désigner les chefs de corps était occasionnée par la suppression ou le rétablissement de la charge de colonel général. Ainsi ces officiers étaient appelés mestres de camp lorsqu'il y avait un colonel général et reprenaient le nom de colonel toutes les fois que la charge de colonel général était supprimée.

Une ordonnance du 17 mars 1788 en supprimant les mestres de camp en second rendit aux mestres de camp commandant le titre de colonel que ces officiers supérieurs n'ont plus quitté jusqu'au décret du 21 février 1793.

(4) On s'adressait à cet officier en l'appelant « citoyen-chef » au lieu de se servir de la formule « mon colonel ». En gendarmerie, le titre de cet officier était chef de division.

(5) C'est en décembre 1734 que l'on songea à créer un emploi intermédiaire entre le lieutenant-colonel et le capitaine. On donna alors au titulaire de ce grade la dénomination de « commandant de bataillon », mais ce nouveau titre n'était qu'honorifique. Il appartenait de droit au plus ancien capitaine qui n'en restait pas moins le chef de sa compagnie. L'emploi de commandant de bataillon fut supprimé en 1762. Recréé en 1772 et de nouveau supprimé en 1776, ce grade fut définitivement rétabli sous le titre de chef de bataillon par décret du 21 février 1793.

(6) Comme les commandants de bataillon dans l'infanterie, « commandants d'escadron » n'était qu'un titre honorifique qui revenait, sous Louis XIV, au capitaine le plus ancien. Il faut attendre le décret du 21 février 1793 pour que ce titre devienne un grade à part entière sous la dénomination de chef d'escadron.

BATAILLE DE HONDSCHOOTE 21 FRUCTIDOR AN I (France - 8 septembre 1793)

Bataille inscrite au drapeau de la gendarmerie départementale.

Nouveaux départements

- 29 novembre 1792 : réunion de la Savoie à la France sous le nom de département du Mont-Blanc.

- 4 janvier 1793 : réunion du comté de Nice à la France sous le nom de département des Alpes Maritimes.

- 23 janvier 1793 : création du département du mont Terrible sur l'ancien duché de Dôle.

![]() Les subdivisions de la gendarmerie nationale :

Les subdivisions de la gendarmerie nationale :

La gendarmerie de cette époque était subdivisée en quatre grandes formations recevant chacune des soldes différentes. Il y avait :

- la gendarmerie à pied formée à Paris et employée aux armées,

- la gendarmerie à cheval employée aux armées et divisée en :

- gendarmerie à cheval formée à Paris,

- gendarmerie à cheval constituée de gendarmes prélevés dans les brigades,

- la gendarmerie pour la garde des prisons de Paris (un décret du 6 janvier 1795 porte son effectif à 736 hommes),

- la gendarmerie a cheval employée dans les départements.

LE DIRECTOIRE (An IV - An VIII ) (1795 - 1799)

Lorsque l'Assemblée constituante renversa les multiples institutions judiciaires qui couvraient le sol du royaume, elle en conserva la plus grande partie des principes qui dirigeaient ces institutions. En ce qui concerne la police judiciaire, elle ne fit à peu près que transférer aux juges de paix les attributions des juges royaux et seigneuriaux et restituer aux capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale les pouvoirs des prévôts et lieutenants de la maréchaussée.

Le poids de la police judiciaire pesait alors presque en totalité sur les juges de paix suivant le Code criminel de 1791. En concentrant entre les mains de ce magistrat l'ensemble des actes de procédure, on atteint bien vite les limites du possible. Cette considération conduisit l'Assemblée nationale à associer les officiers de la gendarmerie nationale à une grande partie des fonctions de police attribuées aux juges de paix. Ainsi, la loi du 29 septembre 1791 portait :

- article 1er : Le juge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté ;

- article 2 : Il y aura de plus un ou plusieurs fonctionnaires publics chargés d'exercer concurremment avec les juges de paix des divers cantons les fonctions de la police de sûreté ;

- article 3 : Cette concurrence sera exercée par les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale.

Cette aide ne faisait pas de ces officiers de gendarmerie des officiers de police judiciaire et le juge de paix conservait toutes ses prérogatives. Pour soulager leur action, le Code criminel du 3 brumaire an IV créa de nombreux officiers de police judiciaire au nombre desquels figuraient les lieutenants et capitaines de la gendarmerie nationale.

Code du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795)

Dans ce code des délits et des peines, les capitaines et lieutenants de la gendarmerie nationale reçoivent les attributions d'officier de police judiciaire. Ils sont placés sous la surveillance générale de l'accusateur public.

C'est la première fois que les fonctions d'officier de police judiciaire sont attribuées à la gendarmerie.

![]() Une loi du 25 pluviôse an V (13 février 1797) réorganise la gendarmerie en 25 divisions, subdivisées en 100 compagnies formant 1500 brigades. Chaque division est formée de deux escadrons et chaque escadron de deux compagnies à raison d'une compagnie par département. Chaque compagnie comprend de douze à dix-huit brigades de cinq gendarmes montés ou de sept dont deux à pied. L'effectif du corps en officiers, sous-officiers et soldats est fixé à 8475 hommes.

Une loi du 25 pluviôse an V (13 février 1797) réorganise la gendarmerie en 25 divisions, subdivisées en 100 compagnies formant 1500 brigades. Chaque division est formée de deux escadrons et chaque escadron de deux compagnies à raison d'une compagnie par département. Chaque compagnie comprend de douze à dix-huit brigades de cinq gendarmes montés ou de sept dont deux à pied. L'effectif du corps en officiers, sous-officiers et soldats est fixé à 8475 hommes.

Création des grades de chef d'escadron(1) et de maréchal des logis en chef(2)

loi du 25 pluviose an V

La réorganisation de l'arme par cette loi introduit dans l'arme deux nouveaux grades, celui de chef d'escadron et de maréchal des logis en chef à pied. Ainsi, chaque division est commandée par un chef de division inspecteur ayant rang de chef de brigade ; chaque escadron par un chef d'escadron; chaque compagnie par un capitaine et un, deux ou trois lieutenants; un maréchal des logis en chef à pied, réunissant les fonctions de quartier maître, de trésorier et celles de secrétaire-greffier, est attaché à chaque état-major de compagnie ; les brigades sont commandées un tiers par un maréchal des logis et les deux autres tiers par un brigadier.

(1) L'introduction des grades de chef d'escadron et de maréchal des logis-chef découle du décret du 21 nivôse an II concernant l'organisation de la cavalerie. Ce texte est appliqué à la gendarmerie qui est une arme principalement montée (8475 hommes, dont 8000 à cheval). Pour la cavalerie, la force d'une compagnie est fixée à 85 hommes, ce qui correspond approximativement aux nombres de gendarmes formant un département. La compagnie est commandée par un capitaine. Deux compagnies forment un escadron, pour la gendarmerie, deux départements forment un escadron, d'où la création du grade de chef d'escadron pour la gendarmerie.

(2) On ne trouve pas dans l'organisation de la cavalerie de maréchal des logis chef avant I776 et ce grade ne paraît pas remonter au delà de cette date. Avant cette époque le plus ancien maréchal des logis commandait aux autres sous-officiers de sa compagnie et n'était chargé que des détails de service, de police et de discipline ; le fourrier ayant ceux qui se rapportaient à la comptabilité et aux distributions de toute nature.

LOI DU 7 GERMINAL AN V

Sous le Directoire, la loi du 7 germinal an V (27 mars 1797) concernant le mode d'admission et d'avancement dans le nouveau corps de la gendarmerie rétablira l'aiguillette aux trois couleurs. Elle précise dans son titre que :

« le nouveau corps de la gendarmerie nationale portera le même uniforme que l'ancien : il y sera ajouté l'aiguillette aux trois couleurs, et sur le baudrier sera appliqué une plaque de cuivre argenté portant ces mots : Respect aux personnes et aux propriétés.

Le Directoire exécutif est chargé d'en déterminer les formes et les dimensions».

L'aiguillette tricolore comportait deux brins nattés en blanc, les deux cordons ronds étant l'un bleu et l'autre rouge.

![]() Une loi du 16 frimaire an VI ( 6 décembre 1797 ) crée une division de gendarmerie pour la Corse à 2 escadrons, ayant chacun trois compagnies de 18 brigades, dont 2 à cheval et 16 à pied. Effectif total 573 officiers et gendarmes.

Une loi du 16 frimaire an VI ( 6 décembre 1797 ) crée une division de gendarmerie pour la Corse à 2 escadrons, ayant chacun trois compagnies de 18 brigades, dont 2 à cheval et 16 à pied. Effectif total 573 officiers et gendarmes.

LOI DU 28 GERMINAL AN VI

La loi du 28 germinal an 6 est une loi fondamentale pour la gendarmerie nationale. Elle rappela le corps de la gendarmerie au véritable but de son institution dont plusieurs des lois précédentes l'avaient détourné et réunit en un seul code les dispositions législatives qui la concernaient. Cette loi conservait aux officiers de gendarmerie les fonctions d'officier de police judiciaire. Les lois et ordonnances qui lui succèderont maintiendront cette disposition. Voici quelques points particuliers :

Loi du 28 germinal an VI

- Art. 1 : « Le corps de la gendarmerie nationale à cheval, établi par les lois des 25 pluviôse an V et 22 brumaire an VI sera augmenté de cent lieutenants et de quatre cent cinquantre-trois brigades. » L'arme est composée de 25 chefs de division, 50 chefs d'escadron, 100 capitaines, 300 lieutenants, 100 maréchaux des logis-chefs, 500 maréchaux des logis, 1500 brigadiers, 7900 gendarmes et 100 trompettes représentant une force totale de 10 575 hommes.

- Art. 85 : dans les lieux des résidences des brigades où il ne se trouve ni maison de justice ou d'arrêt ni prison, il y aura, dans la caserne de la gendarmerie, une chambre de sûreté particulièrement destinée à recevoir les prisonniers qui doivent être conduits de brigade en brigade.

- Art. 131 : défend à la gendarmerie d'entrer de nuit dans les maisons des citoyens, sauf les exeptions établies par cette loi.

Cette loi fixe d'une façon complète et détaillée l'uniforme de la gendarmerie. C'est un texte important pour l'uniforme de l'arme qui servira de référence pendant 20 ans. Il est le premier à introduire pour la gendarmerie un grand et un petit uniforme.

Le grand uniforme pour les officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux :

Composition de l'habit

- Habit de drap bleu national, parement, revers et collet de drap écarlate avec un passe poil blanc et une petite patte bleue sur le parement. Il est doublé en serge garance pour les sous-officiers et gendarmes et en drap casimir même couleur pour les officiers.

- Veste est de drap couleur chamois doublée de serge blanche pour les sous-officiers et gendarmes et en toile de coton blanche pour les officiers ;

- la veste est boutonnée par douze petits boutons uniformes placés sur un seul rang,

- la culotte est du même drap que la veste ;

- le surtout est en drap bleu,

- la grenade en argent pour les officiers et en drap bleu pour les sous-officiers et gendarmes remplace la fleur de lys sur les retroussis,

- les gants dits à la crispin sont en peau de daim naturelle et enveloppent le parement de l'habit,

- les boutons sont de métal blanc et portent pour empreinte deux branches de chêne dans le pourtour et au milieu sont gravés ces mots « force à la loi » avec au-dessus le n° de la division et au-dessous celui de l'escadron,

- les officiers, sous-officiers et gendarmes portent la culotte de peau de daim toutes les fois qu'ils sont à cheval en grande tenue,

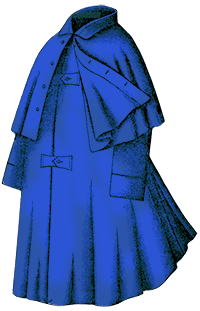

- le manteau est de drap bleu national,

- la coiffure des sous-officiers et gendarmes est composée d'un chapeau tricorne bordé d'un galon d'argent et orné de la cocarde nationale.

Le chapeau de grand uniforme est surmonté d'un plumet rouge en plumes de coq, - les bottes sont équipées d'éperons en fer ou acier bronzé pour les cavaliers.

Grades et distinctions :

L'habit uniforme ne permettant pas de distinguer les grades, de nouveaux éléments vont être introduits dans la composition de la tenue. Désormais, c'est par le jeu des épaulettes et des aiguillettes que l'on va parvenir à cette reconnaissance.

- Le chef de division ne porte pas d'aiguillette, mais porte deux épaulettes tressées en argent, ornées de franges à graines d'épinard avec noeud de cordelier et cordes à puits.

- Les chefs d'escadron portent une seule épaulette à droite en argent garnie de franges à graines d'épinard, noeud de cordelier et cordes à puits. Ils portent sur l'épaule gauche une aiguillette dont les pendants nattés sont tout argent, l'un des deux pendants est de soie bleu clair et l'uatre est écarlate, les ferrets sont en argent,

- capitaines et lieutenants portent à droite l'épaulette d'argent ornée de franges comme celle des capitaines de cavalerie, l'aiguillette est de soie bleue, écarlate et argent.

- Les maréchaux des logis-chefs et maréchaux des logis portent l'aiguillette de soie blanche. Les pendants sont bleu pour l'un et écarlate pour l'autre. Les maréchaux des logis-chefs portent une contre-épaulette.

- Les brigadiers ont leurs manches galonnées d'un chevron d'argent, deux pour les maréchaux des logis et trois pour les maréchaux des logis-chefs.

Équipement

- Une giberne et une banderole de giberne en cuir blanc,

- un ceinturon de buffle blanc pour le sabre,

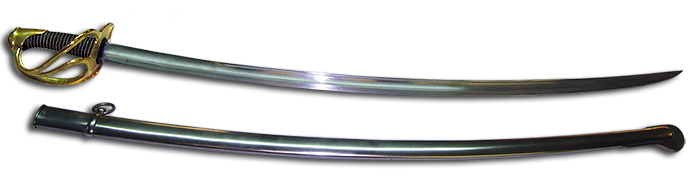

Armement

- un mousqueton avec grenadière en buffle,

- une baïonnette,

- une paire de pistolets,

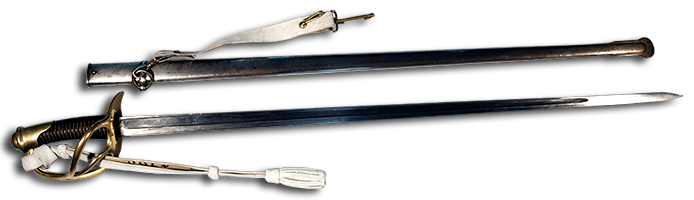

- un sabre à lame droite et plate (non évidée), longueur de la lame 32 pouces 6 lignes (87,95 cm) avec les n° de division et d'escadron gravés sur la partie extérieure de la coquille, fourreau en cuir de vache noirci, poids total 2 livres 6 onces (1, 162 kg).

- la house et les chaperons sont en drap bleu garnis d'un galon de fil blanc.

Le petit uniforme

Le petit uniforme se compose dans ses grandes lignes d'un surtout en drap bleu ayant les mêmes retroussis que l'habit, du gilet à manche en drap bleu, du pantalon en drap bleu basané en cuir noir et du chapeau bordé d'un galon noir avec pompon et macaron en laine rouge.

À compter de ce texte, l'uniforme de la gendarmerie ne devait plus subir pendant près de quinze ans de notables modifications. C'est au général Wirion, chargé de l'organisation de la gendarmerie nationale dans la 25e division (départements nouvellement conquis de la Roër, de la Moselle, du Mont Tonnerre et de la Sarre) que nous devons, dans un règlement sur le service de la gendarmerie dans ces départements, la description de l'uniforme qu'il imposa aux gendarmes de cette division.

LE CONSULAT (An VIII - An XII) (1799 - 1804)

Avec l'arrêté du 12 thermidor an IX (31 juillet 1801) le Premier Consul donnait à la gendarmerie une nouvelle organisation. L'arme était divisée en 27 légions, dont une légion d'élite.

Les légions départementales faisaient le service sur quatre départements. Elles étaient formées chacune de deux escadrons et chaque escadron de deux compagnies, une compagnie par département(1). Le corps de la gendarmerie était alors composé de 1 750 brigades à cheval et 750 à pied ; chaque brigade était à l'effectif d'un sous-officier et de cinq gendarmes.

Six compagnies supplémentaires furent créées pour les légions qui renfermaient dans leur arrondissement de grands ports et des arsenaux maritimes (Le Havre, Brest, Lorient, Rochefort, Anvers, Toulon). Ces compagnies formaient 48 brigades, dont 6 à cheval et 42 à pied, pour un effectif total de 300 hommes, officiers compris. Elles étaient chargées de l'exécution des règlements relatifs à la surveillance, la garde et la police desdits ports et arsenaux. Elles étaient placées sous les ordres des préfets maritimes.

C'est à l'occasion de cette réorganisation que fut créée la légion d'élite. Placée sous les ordres d'un chef de légion elle était forte de 600 hommes, officiers compris. Les 66 brigadiers et 484 gendarmes, formant cette légion, étaient fournis par les légions départementales. Ils continuaient de faire partie des brigades dont ils étaient extraits et comptaient pour mémoire dans les revues et contrôles. Cette formation était spécialement chargée du maintien de la sûreté publique et de la police dans les lieux où résidait le gouvernement. Cette formation était désignée sous le nom de gendarmerie d'élite. Elle était commandée par un aide de camp du Premier Consul : le colonel Savary, qui ne recevait ses ordres que du Premier Consul.

Avec un état-major général composé d'un général de division, Ier inspecteur général et de deux généraux de brigade, inspecteurs généraux, la force totale de la gendarmerie s'élevait alors à 15 689 hommes.

(1) Excepté en Corse, où il y avait 2 compagnies par département, et dans la 19e légion où la gendarmerie du département du Mont-Terrible avait été fondue avec la compagnie du Haut-Rhin.

La Garde consulaire

L'arrêté du 7 frimaire an VIII (28 novembre 1799) organisa la Garde des Consuls avec l'ancienne Garde du Directoire. Elle était composée de deux escadrons de cavalerie tirés des ex-grenadiers à cheval du Directoire. Cette unité fut renforcée d'une compagnie de chasseur à cheval par arrêté du 13 nivôse an VIII (3 janvier 1800) qui fixait son effectif à 4 officiers et 113 hommes. Son chef fut le capitaine Eugène Beauharnais.

L'arrêté du 18 vendémiaire an X, sur l'organisation de l'armée (10 octobre 1801), précise que le corps de cavalerie destiné à la Garde des Consuls comprendra un état-major, trois escadrons de Grenadiers et deux escadrons de Chasseur. Avec l'arrêté du 1er octobre 1802, le régiment est porté à quatre escadrons. L'effectif total est de 56 officiers, et de 959 hommes. Le 13 octobre Eugène de Beauharnais est promu Chef de Brigade.

Arrêté du 29 pluviôse an VIII (18 février 1800)

Par arrêté du 29 pluviose an VIII, le premier consul établit, dans les départements de l'ouest, 200 brigades de gendarmerie à pied supplémentaires qu'il place sous les ordres des officiers de la gendarmerie. Chaque brigade est composée d'un maréchal des logis, d'un brigadier et de huit gendarmes. L'uniforme est identique à celui de la gendarmerie à cheval et l'armement est semblable à celui de l'infanterie légère.

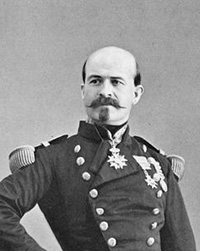

Suivant l'arrêté du 8 germinal an VIII (29 mars 1800) portant création d'un inspecteur général de la gendarmerie nationale :

Le général Bon-Adrien JEANNOT de MONCEY est nommé, par le premier consul, inspecteur général de la gendarmerie nationale à compter du 1er décembre 1801.

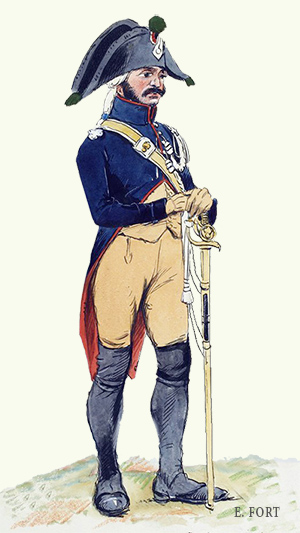

![]() L'arrêté du 8 germinal an VIII, qui crée un inspecteur général de la gendarmerie nationale, précise qu'il portera l'uniforme de chef de division de gendarmerie avec des étoiles sur les épaulettes.

L'arrêté du 8 germinal an VIII, qui crée un inspecteur général de la gendarmerie nationale, précise qu'il portera l'uniforme de chef de division de gendarmerie avec des étoiles sur les épaulettes.

Loi du 7 pluviôse an IX (27 janvier 1801)

La loi relative à l'organisation de la gendarmerie du 28 germinal an 6 (article 194) n'avait admis aux fonctions de la police judiciaire que les capitaines et les lieutenants conformément à la loi du 3 brumaire an 4, mais la loi du 7 pluviôse an 9, conféra ces fonctions à tous les officiers de gendarmerie et par conséquent aux chefs d'escadron et de division. Le nouveau Code (articles 9 et 48) se sert des mêmes expressions officiers de gendarmerie, en sorte que les sous-lieutenants sont appelés à remplir les fonctions de police judiciaire tout comme les capitaines et les lieutenants de l'arme.

Création des légions de gendarmerie

Arrêté du 12 thermidor an IX (3l1 juilet 1801) :

Avec cet arrêté, la dénomination de « division » est remplacée par celle de « légion ». Les chefs de division prennent le titre de chefs de légion.

L'état-major général de la gendarmerie est composé d'un général de division, premier inspecteur général, et de deux généraux de brigade, inspecteurs généraux. Les fonctions du premier inspecteur géneral de la gendarmerie sont celles qui lui ont été attribuées par l'arrêté du 8 germinal an 8. Les deux généraux de brigade ont pour mission d'inspecter les légions et veiller à la cohésion du corps de la gendarmerie et à l'uniformité de son service.

Le corps des officiers est composé des grades suivants : chefs de légion (ayant rang de colonel), chef d'escadron, capitaine, lieutenant est sous-lieutenant.

Le corps des sous-officiers est composé des grades suivants : maréchal des logis et brigadiers.

Loi du 29 floréal an X (19 mai 1802) : création de la Légion d'honneur pour récompenser les services militaires et civils.

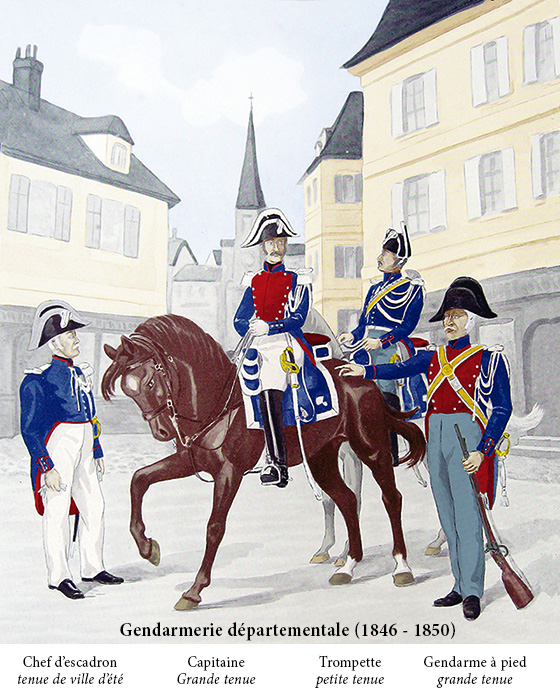

Gendarmerie des départements

La réorganisation territoriale de la gendarmerie sous le consulat n'apporta aucune modification notable à l'uniforme des gendarmes à pied ou à cheval des départements.

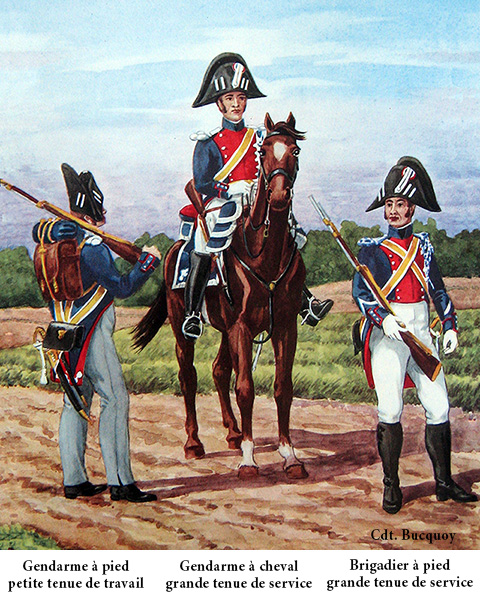

| Gendarme à cheval - An IX Grande tenue |

Gendarme à pied - An IX Grande tenue |

|---|---|

|

|

| Armement : sabre de cavalerie de ligne - mousqueton |

Armement : fusil Mle An IX baïonnette de 15 pouces (406 mm) et sabre-briquet |

Gendarmerie d'élite

La gendarmerie d'élite était composée d'un chef de légion, trois chefs d'escadron, dont un chargé de la police, un lieutenant quartier-maître; un chirurgien-major, un artiste vétérinaire, deux sous-lieutenants adjudants, cinq capitaines en premier, dont un major, deux capitaines en second, huit lieutenants en premier, quatre lieutenants en second, douze maréchaux des logis à cheval, dix maréchaux des logis à pied, trente-six brigadiers à cheval, trente brigadiers à pied, deux cent soixante-quatre gendarmes à cheval, dont quatre trompettes, deux cent vingt gendarmes à pied, dont deux tambours.

Un arrêté du 28 ventôse an X (19 mars 1802) complétait l'organisation comprenant un état-major avec deux escadrons de deux compagnies à cheval chacun et un demi bataillon de deux compagnies. Son effectif fut fixé à 608 hommes officiers compris. Cette gendarmerie, casernée aux Célestins, avait pour mission de veiller continuellement sur le chef de l'État pendant ses voyages et aux armées. Elle participait à assurer le maintien de l'ordre dans Paris.

Pour servir dans la gendarmerie d'élite, les gendarmes devaient mesurer un mètre soixante-seize au moins et avoir servi en tant que sous-officier dans les corps de troupe avant leur admission dans l'arme.

Arrêté du 21 pluviôse an X

Sur le rapport du ministre de la Guerre, les consuls fixèrent par arrêté du 21 pluviôse an X (10 février 1802) l'uniforme de la gendarmerie d'élite. Pour intégrer cette unité, il fallait être âgé de 25 ans minimum et 40 maximum. Il fallait savoir lire et écrire, mesurer 1.75m , avoir servi cinq ans dans les troupes à cheval pour les gendarmes à cheval et quatre ans soit dans les troupes à cheval soit dans l'infanterie pour les gendarmes à pied et justifier de quatre campagnes au moins dans les armées actives depuis la révolution.

| Gendarme et sous-officier à pied | Officier de gendarmerie à pied | Gendarme à cheval |

|---|---|---|

|

|

|

| - Grande tenue d'été - | - Grande tenue d'été - | - en petite tenue (1805) - |

Habillement

- Cavalerie

- Habit bleu national, revers, parements et retroussis écarlates, patte de parement et collet bleu ; poches figurées en travers avec un passepoil écarlate; grenades de drap bleu aux retroussis (argent pour les officiers).

- Veste en drap chamois et culotte de peau daim.

- Boutons blancs avec une grenade au milieu et pour légende : gendarmerie d'élite.

- Trèfles et aiguillette à gauche en fil blanc pour les gendarmes, en poils de chèvre bleu et argent pour les maréchaux des logis, et en argent pour les officiers avec épaulette de leurs grades respectifs.

- Manteau bleu national à manches avec des brandebourgs de fil blanc pour les gendarmes, en poils de chèvre bleu et argent pour les maréchaux des logis, et en argent avec un galon sur le collet pour les officiers.

- Chapeau orné de macarons à franges d'argent. La ganse est retenue par un gros bouton, il est bordé d'un galon dont la largeur varie avec le grade et garni d'un plumet en plumes de coq rouge.

- Chapeau de petite tenue, un bonnet de police.

- Bottes à l'écuyère, éperons noirs, manchettes de bottes, souliers à boucles avec guêtres noires.

- Paire de gants en daim.

- Infanterie

- L'infanterie sera habillée comme la cavalerie. Les brigadiers et gendarmes auront deux épaulettes en poils de chèvre rouge bordées d'un petit galon d'argent, bleu et argent pour les maréchaux des logis. Les officiers seuls portent l'aiguillette.

- Bottes à retroussis jaunes ; souliers à boucle avec guêtres noires et blanches pour les sous-officiers et gendarmes.

- Capote bleu national à manches avec des brandebourgs de fil blanc pour les gendarmes, en poils de chèvre bleus et argent pour les maréchaux des logis, et en argent pour les officiers.

- Le chapeau et les buffleteries sont semblables à ceux de la cavalerie.

Équipement

- Buffleterie jaune bordée d'un petit galon de fil blanc pour les gendarmes et en argent pour les officiers.

- La plaque de baudrier est blanche avec une grenade jaune sur la giberne et la plaque de ceinturon.

Armement

- Sabre droit de cavalerie, monture en cuivre jaune pour les sous-officiers et gendarmes en métal blanc pour les officiers.

- Dragonne en buffle pour les brigadiers et gendarmes, en poils de chèvre bleu et argent pour les maréchaux des logis et argent pour les officiers.

Les modèles d'arme à feu

À cette époque, il n'existait que cinq modèles d'armes à feu légères pour l'armée française qui étaient toutes produites dans les manufactures d'état.

- Le fusil modèle 1777 corrigé pour toute l'infanterie. Canon de 42 pouces (1,1366m) de longueur, calibre 7 lignes, 9 points (1,75 cm), baïonnette à fente à virole, lame de 15 pouces (40,59 cm),

- le fusil modèle an IX pour les dragons, l'artillerie de ligne et les compagnies de voltigeurs. Canon de 38 pouces (1,0283 m) de longueur,calibre 7 lignes, 9 points (1,75 cm), les accessoires (baïonnette, baguette, mécanisme) sont identiques au fusil précédent,

- Le mousqueton modèle an IX pour les chasseurs et les hussards. Canon de 28 pouces (75,77cm) de longueur, calibre 7 lignes, 4 points (1,71 cm), équipé d'une baïonnette de 18 pouces (48,73 cm) de lame,

- le pistolet de cavalerie modèle an IX pour les troupes à cheval. Canon de 5 pouces, 7 lignes (20,07 cm) de longueur, même calibre que le mousqueton,

- le pistolet gendarmerie modèle an IX. Canon de 4 pouces, 9 lignes (12,85 cm) de longueur à 5 pans, calibre 6 lignes, 9 points (1,52 cm), platine ronde, bassinet en cuivre, baguette d'acier à tête-de-clou, garnitures en fer, exclusivement fabriqué à la manufacture de Maubeuge.

![]() Avec l'arrêté du 14 prairial an XI (3 juin 1803) la gendarmerie d'élite appartient plus à la garde consulaire qu'à la gendarmerie. La solde de ses officiers, sous-officiers et gendarmes sont alignées sur celles des grenadiers à chaval de la garde des Consuls ; les chevaux, leur harnachement et équipement ainsi que l'habillement des hommes n'appartiennent plus aux gendarmes venus des départements, mais sont fournis par le gouvernement. En 1806, les deux compagnies à pied disparaîtront et le décret du 15 avril qui réorganisa la garde impériale prescrit que : « La quatre compagnies de gendarmerie d'élite auront la même organisation et seront de la même force que la compagnie d'un régiment de cavalerie de la Garde ». L'effectif fut dès lors fixé à 456 cavaliers et son organisation ne changea plus jusqu'en 1813.

Avec l'arrêté du 14 prairial an XI (3 juin 1803) la gendarmerie d'élite appartient plus à la garde consulaire qu'à la gendarmerie. La solde de ses officiers, sous-officiers et gendarmes sont alignées sur celles des grenadiers à chaval de la garde des Consuls ; les chevaux, leur harnachement et équipement ainsi que l'habillement des hommes n'appartiennent plus aux gendarmes venus des départements, mais sont fournis par le gouvernement. En 1806, les deux compagnies à pied disparaîtront et le décret du 15 avril qui réorganisa la garde impériale prescrit que : « La quatre compagnies de gendarmerie d'élite auront la même organisation et seront de la même force que la compagnie d'un régiment de cavalerie de la Garde ». L'effectif fut dès lors fixé à 456 cavaliers et son organisation ne changea plus jusqu'en 1813.

Règlement du 1er vendémiaire an XII

(22 sept. 1803)

L'uniforme des officiers réformés est composé de l'habit, la veste et la culotte en drap. L'habit est sans revers, botonne sur la poitrine et ont pour seule distinction les parements et le collet en velours cramoisi. Il conservent le bouton d'uniforme du corps. Le chapeau uni sans panache, plumes ni plumet est orné de la cocarde nationale, d'une gance en or arrêtée par un bouton. Ils conservent les épaulettes, la dragonne des grades respectifs et l'épée de l'arme.

Avec l'arrêté du 1er vendémiaire an XII ( 22 septembre 1803 ), les Consuls changent l'appellation des unités militaires. La hiérarchie militaire est modifiée de la manière suivante :

Infanterie : le nom de régiment est substitué à celui de demi brigade. Les chefs de brigade reprennent le titre de colonel. Le grade de chef de bataillon est maintenu. Création d'un major par régiment, grade intermédiaire entre celui de colonel et celui de chef de bataillon.

Troupes à cheval : les chefs de brigade prennent le titre de colonel comme dans l'infanterie. Le grade de chef d'escadron est maintenu. Création d'un major comme dans l'infanterie.

Les majors avaient à peu près les mêmes fonctions que les lieutenants-colonels institués avant leur suppression en 1793.

Création du titre de colonel de gendarmerie

arrêté du 1er vendémiaire an XII

La gendarmerie nationale étant une arme à cheval, les chefs de légion de gendarmerie prennent le titre de colonel.

Ier EMPIRE (An XII (18/05/1804) - 06/04/1814)

Avec la décision du 24 brumaire an XIII (15 novembre 1804) la gendarmerie prend le titre de « gendarmerie impériale ».

L'uniforme ne subit pas de transformation. Les modifications qui suivront seront légères et étalées dans le temps. Ainsi les galons des sous-officiers se portent en chevron, l'aiguillette redevient blanche, les boutons portent l'aigle, le numéro de la légion et l'inscription : gendarmerie impériale. L'aigle orne la plaque du ceinturon et du baudrier.

Avec l'extension de l'empire, le nombre de légions augmente et passe en 1808 à 29 légions. Le complet de la gendarmerie sera successivement augmenté pour atteindre en 1808 environ 18.000 hommes puis près de 30.600 réparti en 34 légions formées de 68 escadrons et 144 compagnies.

Placée sous l'autorité du Maréchal de l'Empire Moncey, Duc de Conégliano, premier inspecteur général, les trente-quatre légions sont réparties comme suit :

- 26 légions de France,

- les 27e, 28e, 29e et 30e légions en Italie ayant respectivement pour chef-lieu de légion : Turin, Gênes, Florence et Rome,

- la 31e légion à Laybach en Slovénie,

- les 32e et 33e légions au Pays-Bas à Amsterdam et Groningue.

Avec la campagne d'Espagne (1807 - 1814) on comptait au 1er juillet 1813 six légions supplémentaires employées à l'armée d'Espagne. Sous les ordres du général de brigade Buquet, les légions sont constituées progressivement suivant le décret du 12 décembre 1811, à partir des 20 escadrons formés pour cette campagne.

La garde impériale

Par un ordre du jour du 28 floréal an XII (18 mai 1804), la Garde des Consuls prend l'appellation de Garde Impériale. Un décret du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804) confirma ce titre et fixa sa composition. Le régiment de chasseurs était toujours commandé par Eugène Beauharnais qui avait été promu colonel et qui sera nommé général de brigade de 6 mars 1805 ; général de division quelques jours après avant de devenir, le 13 mars 1805, vice-roi d'Italie .

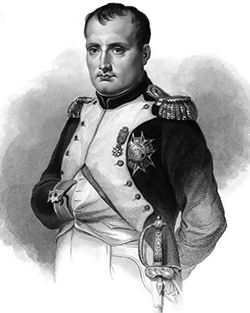

Création de la dignité de maréchal d'Empire

Décret organique du 28 floréal an XII (19 mai 1804)

Création de dix huit maréchaux d'Empire : Berthier, Murat, Moncey, Jourdan, Masséna, Augereau, Bernadotte, Soult, Brune, Lannes, Mortier, Ney, Davoust, Bessières, Kellermann, Lefèvre, Pérignon, et Serrurier.

Leur insigne distinstif est le bâton recouvert de velour bleu et semé d'abeilles d'or.

D.M. du 30 brumaire an 13

L'habit est garni de 13 gros boutons et de 16 petits. Les uns et les autres sont en métal blanc. Ils portent un écusson de la couronne impérial et autour le numéro de la division d'inspection, et au dessus le numéro de l'escadron auquel sont rattachés les officiers, sous-officiers et gendarmes.

BATAILLE D'AUSTERLITZ

2 décembre 1805.

Gendarmerie des départements

Habillement

Infanterie

- Grande tenue

- Habit de drap bleu, retroussis écarlate, collet et parements bleus,

- pantalon de tricot blanc,

- aiguillettes et trèfles en fil blanc, buffleterie jaune.

- Petite tenue

- la même que la grande sauf le pantalon qui est en cuir de laine bleu clair avec bande bleu foncé,

- pantalon d'été en coutil blanc,

- collet-manteau bleu foncé.

Cavalerie

- Grande tenue

- identique à celle de l'infanterie, mais chaussée de bottes dites demi-fortes.

- Petite tenue

- identique à celle de l'infanterie, mais avec un manteau-capote bleu foncé.

- Les coiffes

- gendarmerie des départements : chapeau à ganse bordé d'un galon d'argent.

- Gendarmerie de Corse : shako

La compagnie de la Seine

La compagnie de la Seine faisait partie de la première légion de gendarmerie départementale avec la compagnie de Seine-et-Oise et la compagnie de Seine-et-Marne. Attachée au service de la capitale, elle se distinguait des autres compagnies par quelques effets vestimentaires et sa coiffure.

La compagnie de gendarmerie de la Seine était équipée d'une grande et d'une petite tenue semblables à celles de la gendarmerie départementale, cependant l'habit de la grande tenue se portait avec un plastron écarlate. La cavalerie était coiffée d'un bonnet à poil et l'infanterie d'un shako.

La légion d'élite

Par arrêté du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804), la compagnie de gendarmerie d'élite créée par l'arrêté du 12 thermidor an IX (31 juillet 1801) pour la garde des consuls sous le nom de « légion d'élite », prit rang dans la garde impériale sous le titre de « gendarmerie d'élite à pied et à cheval ». Elle était composée d'un état-major, de 2 escadrons formés chacun de 2 compagnies et d'un demi-bataillon ayant aussi 2 compagnies ; son effectif s'élevait à 632 hommes, officiers compris. Un décret du 15 avril 1806 portant sur la composition de la garde impériale fixait son effectif à 520 hommes officiers compris. Cette formation combattit jusqu'à la fin de l'empire sur les champs de bataille.

La gendarmerie d'élite porte dans ses grandes lignes l'uniforme de la gendarmerie des départements.

Habillement

- Même coupe d'habit que les grenadiers à cheval : revers, parements et retroussis rouges; poches figurées en travers; grenades blanches sur les retroussis, boutons blancs;

- veste et culotte en peau jaune; bottes à l'écuyère;

- trèfle et aiguillettes (placés à gauche) blancs (mélangés de soie bleue pour les gradés);

- entre 1804 et 1806 ils sont dotés d'un bonnet d'oursin(1) à visière en cuir verni, jugulaires blanches, cordon blanc, au sommet, une grenade blanche sur un fond rouge, plumet rouge et blanc les jours de parade;

- en 1807 ils prennent comme toute la cavalerie de la garde, l'habit bleu ciel à distinctive cramoisie.

Équipement

- giberne garnie d'une aigle de cuivre;

- porte-giberne et ceinturon jaunes, bordés d'un galon blanc;

- plaque de ceinturon blanche, ornée d'une aigle en cuivre;

- gants jaunes; les marques distinctives des grades en argent;

- les gendarmes à pied ont deux épaulettes rouges à franges sans aiguillette (les compagnies à pied seront dissoutes en 1806).

Armement

- Sabre droit, mousqueton et pistolets comme ceux des grenadiers à cheval ;

Harnachement

- Le harnachement du cheval était le même que pour les grenadiers à cheval à l'exception du galon qui était blanc;

- Les chaperons sont à trois étages.

(1) Le bonnet à poil fut introduit dans les armées françaises entre 1730 et 1740. C'est une invention de l'armée prussienne qui en avait équipé ses grenadiers pour leur permettre d'avoir plus d'aisance dans le jet de leurs grenades. En effet durant cette action le fusil qu'ils devaient porter en bandoulière ne cessait de s'accrocher à leur large chapeau. Frédéric-Guillaume, roi de Prusse les remplaça par des bonnets pointus garnis de plaques de cuivre et afin de donner à cette coiffure un air plus martial il y ajouta une garniture de peau d'ours. Cette coiffure fut introduite dans les armées françaises alors qu'elle avait perdu son utilité, car on ne lançait déjà plus les grenades. Les grenadiers à cheval adoptèrent les premiers les bonnets d'ourson et seront suivis par les grenadiers d'infanterie.

Décret du 22 fructidor an XIII

le calendrier grégorien est remis en usage dans tout l'Empire français à compter du 11 nivôse an XIII (1er janvier 1806).

Code d'instruction criminelle de novembre 1808

Les officiers de la gendarmerie nationale sont maintenus dans leur fonction d'officier de police judiciaire. Ils sont placés sous l'autorité des cours impériales. À ce titre, ils sont habilités à recevoir les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles.

La gendarmerie d'Espagne

Décision impériale du 24 novembre 1809

L'Empereur décide de créer 20 escadrons de gendarmerie pour l'armée d'Espagne. Ils seront mis sur pied à compter de la décision ministérielle du 23 janvier 1810. L'effectif de chaque escadron est fixé à 7 officiers, 200 sous-officiers, brigadiers et gendarmes (80 à cheval et 120 à pied). La force totale des 20 escadrons était de 4.140 hommes et 1.740 chevaux. Les escadrons étaient formés d'un tiers de gendarmes et deux tiers de militaires venant des régiments.

Décret du 12 décembre 1811

La gendarmerie de l'armée d'Espagne est organisée en six légions commandées chacune par un colonel. Les états-majors de ces légions étaient implantés de la manière suivante : 1re légion à Burgos (Castille) ; 2e légion à Sarragosse (Aragon) ; 3e légion à Pampelune (Navarre) ; 4e légion à Vittoria (Biscaye) ; 5e légion à Burgos (Castille) ; 6e légion à Figuières (Catalogne).

C'est à l'occasion du renouvellement des effets d'uniforme de l'armée française qu'une importante modification dans la façon de tailler les vêtements va ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'uniforme. L'ensemble des textes élaborés par les commissions des différentes armes jusqu'en 1812 va être mis en application dès 1813.

LE RÈGLEMENT SUR L'UNIFORME DE 1812

L'habit à la française dont les revers se terminaient en pointe sur la poitrine laissant apparaître le vêtement du dessous disparaît au profit de l'habit-veste. Ce dernier se distingue du précédent par la coupe droite de ses revers qui couvrent intégralement le vêtement du dessous. Il est échancré au niveau des hanches pour dégager le haut des cuisses. Ses basques longues pour la gendarmerie (elles arrivent au niveau des genoux) et réduites pour l'infanterie (- 25 cm) sont tenues agrafées.

L'habillement des sous-officiers, brigadiers et gendarmes pour l'arme à pied et l'arme à cheval est composé d'un habit, d'une veste, d'une culotte, d'un surtout, d'un gilet à manches, d'un pantalon et d'une redingote capote.

Arme à pied

Habillement :

- L'habit est en drap bleu impérial, collet écarlate, revers écarlate, parements, pattes des parements, poches figurées en drap bleu bordé d'un passepoil écarlate, retroussis écarlate ornementés d'une grenade en drap bleu.

- Les boutons sont plats et blanc portant un aigle, le numéro de la légion et en exergue : Gendarmerie impériale.

- la veste et la culotte sont en drap chamois,

- le surtout est en drap bleu impérial doublé de cadis rouge; le collet bleu ainsi que les parements avec liseré écarlate;

- un gilet à manche bleu foncé, un pantalon de drap bleu, une redingote-capote en drap bleu complètent l'habillement de l'arme à pied,

- Chapeau de grande tenue est bordé d'un galon d'argent; un gros bouton à la hauteur des pointes latérales de la ganse; les cornes garnies de macarons en laine rouge; cocarde en laine; plumet en plumes de coq teintes en rouge, de 320mm de hauteur non compris la tige de baleine, de la forme d'un cône renversé et d'une largeur maximum de 20mm,

- le chapeau de petite tenue est pareil à celui de la grande tenue, mais bordé d'un bord en poil de chèvre noir uni, sans macarons.

- Le bonnet de police est en drap bleu, les quatre coutures garnies d'un cordonnet blanc, le bandeau garni d'un galon blanc, gland de fil blanc.

Marques distinctives

- les tambours et trompettes ne se distinguent que par leur galonnage,

- les officiers portent sur l'épaule gauche l'aiguillette en argent non plus montée en trèfle, mais surmontée d'une épaulette pour les colonels et d'une contre-épaulette pour tous les autres grades,

- les épaulettes des gendarmes sont identiques à celles des grenadiers (rouges); L'épaulette des brigadiers ont la tournante en argent, les maréchaux des logis également, mais leurs franges rouges sont couvertes de franges d'argent,

- Le maréchal des logis porte deux galons en argent placés en chevrons, le brigadier : un seul.

Armement

- mousqueton armé d'une baïonnette, avec bretelle en buffle blanc. Sabre-briquet du modèle de l'infanterie.

Équipement

- Baudrier portant une plaque représentant un aigle, autour duquel est inscrit Gendarmerie impériale.

- Giberne avec une grenade en cuivre, une banderole, un havre sac, une dragonne en laine écarlate.

- Un col noir, des guêtres façonnées en estamette noire, longues de manière à emboîter le genou, avec dix-huit boutons de cuivre jaune.

Particularités officiers

- Dans les cornes des chapeaux, les macarons ont des franges retenues par une tresse d'argent.

- Les bottes sont celles des officiers d'infanterie (en garnison ils faisaient usage de boucles).

- L'épée est celle de l'infanterie légère.

- Un ceinturon à plaque pour les officiers supérieurs; un baudrier d'épée pour les autres; un ceinturon de petite tenue pour les officiers de tout grade; un hausse-col. Epaulettes à franges d'argent. Galons de housses et chaperons en argent.

Arme à cheval

Habillement

- l'arme à cheval porte l'aiguillette de fil blanc à gauche avec ferrets en cuivre argenté, celle des sous-officiers en laine bleue et argentée en alternance, avec ferrets en argent,

- la patte d'épaule est en drap bleu avec un passepoil rouge à droite, attachée au collet au moyen d'un petit bouton, et fixée par le bas à la couture de l'emmanchure. Pas d'épaulette sur l'épaule gauche, mais un passant de 80mm de longueur sur 10 de largeur, doublé de drap rouge, pour fixer l'aiguillette,

- la culotte en peau de daim s'arrête au genou, le pantalon de cheval est en drap bleu. Pantalon de treillis,

- l'arme à cheval perçoit les mêmes surtout et gilet que l'arme à pied, une veste d'écurie en tricot bleu, un manteau trois-quarts en drap bleu sans manche et parementé de rouge.

- Pour les officiers : galons et aiguillette en argent.

Armement

- mousqueton armé d'une baïonnette,

- une paire de pistolets (de demi-arçon pouvant être portés dans les poches),

- un sabre (du modèle des carabiniers).

- Banderole de buffle blanc, ceinturon à plaque; bottes à l'écuyère du modèle des dragons.

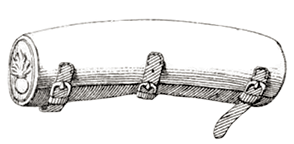

Harnachement

- selle des dragons, bride, mors, filet, licol et coussinet en cuir noir ; filet de parade en fil blanc ; housse galonnée avec grenades en fil blanc ; portemanteau en drap bleu, semblable à celui des carabiniers, avec liserés en drap blanc, les fonds garnis, sur chaque côté de leur carré, d'un galon de fil blanc ; les brides de parade ornées d'une rosette en galon de laine ; une rosette au toupet du cheval et une autre à la naissance du culeron de la croupière sur la queue du cheval.

BATAILLE DE VILLODRIGO 23 octobre 1812 (Espagne).

Bataille inscrite au drapeau de la gendarmerie départementale.

La légion d'élite

Un décret du 1er mars 1813 réorganisait le régiment de gendarmerie d'élite à l'effectif de 1174 hommes (officiers compris). Pour cela on y incorporait 640 gendarmes-bis pris dans les conscrits recrutés pour la Garde. Le 16 janvier suivant, un décrét modifiait à nouveau la composition du régiment en réduisant le nombre de gendarmes-bis et en y introduisant des élèves-gendarmes. Avec l'état-major le complet du régiment était fixé à 1074 hommes.

Aprés la première abdication de Napoléon Ier le 6 avril 1814, le corps de la gendarmerie d'élite est dissous le 23 avril suivant. Il avait eu pour colonel jusqu'en 1810 le général Savary, duc de Rovigo, et de 1810 à 1814 le général Durosnel.

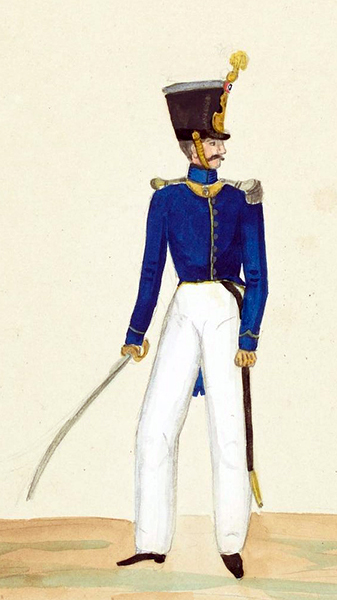

PREMIÈRE RESTAURATION

LOUIS XVIII (06/04/1814 - 20/03/1815)

Lorsque Louis XVIII accède à la couronne, la gendarmerie impériale prend le titre de gendarmerie royale.

Dans son ordonnance du 11 juillet 1814, le roi conserve la place de premier inspecteur général(1) et réduit l'effectif de l'arme à 13 358 hommes de tous grades. Il divise le corps de la gendarmerie en huit inspections, formant vingt-quatre légions et quatre-vingt-quinze compagnies. Chaque brigade est composée d'un maréchal des logis ou brigadier et de cinq gendarmes. Chaque compagnie fait le service d'un département ou d'un arrondissement maritime excepté dans la Ire et la 24e légion.

La première légion qui se recrute sur toute la gendarmerie est chargée plus particulièrement :

- du service de la ville de Paris(2), des arrondissements du département de la Seine,

- des voyages et chasses du roi(2) et de la garde et surveillance des résidences royales qui furent plus particulièrement attribuées à la première compagnie(3) de cette légion.

(1) Par ordonnance du 16 mai 1814, Louis XVIII donne aux généraux de brigade la dénomination de maréchaux-de-camp et aux généraux de division celle de lieutenants généraux. Leurs uniformes restent inchagés.

(2) Les services de la ville de Paris et celui des voyages et chasses du roi seront par la suite assurés par des corps constitués indépendants de la première légion.La compagnie des voyages et chasses du roi communément appelée « gendarmerie des chasses » fut composée avec une partie de la gendarmerie d'élite de la garde impériale.

(3) C'est le 24 mars 1772 que fut créée la compagnie des voyages et chasses du roi afin de ne pas détourner de leur service ordinaire les brigades de maréchaussée des compagnies des provinces. Cette compagnie qui comptait 4 officiers, 5 maréchaux de logis, 16 brigadiers et 137 cavaliers répartis en 27 brigades, fut supprimé par décrets des 18 août et 22 septembre 1790. En juillet 1814, Louis XVIII recréa cette compagnie sous l'appellation de compagnie des voyages et chasses du Roi communément appelée compagnie des chasses. Elle fut composée en partie par la Gendarmerie d'Élite et par la Garde Impériale.

Ordonnance du 16 mai 1814

Louis XVIII rétablit les anciens titres des généraux et des colonels qui avaient été modifiés par décret du 21 février 1793

Ordonnance du 11 juillet 1814

Louis XVIII modifie l'organisation de la gendarmerie royale. L'inspection générale du corps est composée d'un maréchal de France pour premier inspecteur général et huit inspecteurs généraux, dont quatre du grade de lieutenant général et quatre du grade de maréchal de camp. Le corps des officiers et celui des sous-officiers reste inchangé.

La gendarmerie des voyages et chasses

Comme l'avait fait son frère Louis XVI en 1772, Louis XVIII recréa, le 11 juillet 1814, la compagnie des voyages et chasses du roi que l'on désignait plus communément sous le nom de « gendarmerie des chasses ». Une partie de l'ancienne gendarmerie d'élite et de la garde impériale y entra.

LES 100 JOURS (20/03/1815 - 22/07/1815)

Lorsque l'empereur Napoléon remonta sur le trône le 20 mars 1815, la gendarmerie reprit momentanément le titre de gendarmerie impériale jusqu'en août 1815 où ce corps reparut sous le titre de gendarmerie royale. L'inspection générale de la gendarmerie créée le 5 janvier 1800 est supprimée le 25 juillet 1815.

La gendarmerie d'élite

Après son retour de l'Ile d'Elbe, Napoléon recréait par décret du 8 avril 1815, une compagnie de gendarmerie d'élite dans sa garde impériale reconstituée. Sous les ordres du général Dautancourt, l'effectif de cette compagnie fut fixée à 100 hommes. Après la bataille de Waterloo, les restes de ce corps, qui avait été porté à 250 hommes, fut licencié par une lettre du ministre de la Guerre du 15 septembre 1815.

| Trompette en tenue de corps de garde. (100 jours) |

Gendarme à cheval en tenue de campagne Waterloo (1815) |

Sous-officier de semaine (100 jours) |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

![]() Par décret du 22 mars 1815, l'Empereur maintien dans l'armée les dénominations de lieutenant général et de maréchal de camp qui avaient été données aux généraux de division et de brigade par l'ordonnance du 16 mai 1814.

Par décret du 22 mars 1815, l'Empereur maintien dans l'armée les dénominations de lieutenant général et de maréchal de camp qui avaient été données aux généraux de division et de brigade par l'ordonnance du 16 mai 1814.

BATAILLE DE WATERLOO 18 juin 1815.

SECONDE RESTAURATION

LOUIS XVIII (08/07/1815 - 16/09/1824)

L'ordonnance du 10 septembre 1815 organise la gendarmerie en huit inspections , 24 légions et 46 escadrons. Les huit inspecteurs généraux du grade de lieutenant général ou de maréchal de camp, prennent rang selon leur ancienneté parmi les inspecteurs généraux de cavalerie et jouissent des mêmes honneurs, traitemens et indemnités. L'effectif du corps est fixé à 18 010 hommes, dont 650 officiers, répartis en 1550 brigades à cheval de huit hommes chacune et 620 brigades à pied au même effectif. La première légion faisait le service du département de la Seine, la première compagnie faisait le service des chasses et voyages du roi, et résidences royales, la seconde celui du département.

Une ordonnance du 18 novembre 1815 créa dans chaque département un jury chargé de présider à l'organisation des brigades de gendarmerie en exécution de l'ordonnance du 10 septembre précédent. Ce jury était composé du préfet, du procureur du roi, du général commandant le département et de deux officiers de gendarmerie. Il termina son travail dans le courant de 1816.

Une ordonnance du 23 octobre 1817 relative à la gendarmerie royale des départements prescrivait la suppression des chefs d'escadron placés à la tête des compagnies des départements. Seuls les départements où résidaient les chefs de légion et la compagnie des chasses et voyages seraient commandés à l'avenir par des chefs d'escadron. En 1819 le complet du corps est fixé à 13.985 hommes, dont 597 officiers. Le corps forme six inspections et vingt-quatre légions qui font le service des départements. Le service du département de la Seine, des voyages, chasses et résidences du Roi est affecté à la première légion. La Gendarmerie royale est divisée en 1600 brigades à cheval et 650 brigades à pied.

La seconde restauration se borna à changer les insignes des uniformes. C'est ainsi que la cocarde blanche succéda à la tricolore, les armes de France remplacèrent l'aigle sur les plaques de ceinturon et les boutons.

Cependant en l'absence d'un nouveau règlement, l'uniforme de la gendarmerie fit l'objet de fantaisies de toutes nature : le trèfle remplaça sur l'épaule droite la patte d'épaule réglementaire; les basques s'ornèrent de patte figurant des poches, les grenades bleues sur les retroussis cédèrent la place aux blanches...

Afin de mettre un terme à cette dérive parut le 5 février 1819 un nouveau règlement qui déterminait l'uniforme de la gendarmerie royale. Ce texte est le premier qui décrive les effets particuliers pour la gendarmerie de la Corse (17e légion).

Les Maréchaux de France

Le titre de maréchal de France est rétabli en 1815.

Leur insigne distinstif est le bâton recouvert de velour bleu et semé de fleurs de lys d'or comme sous l'ancienne monarchie.

Ordonnance du 30 août 1815

Louis XVIII crée dans chacun des régiments de cavalerie un lieutenant-colonel qui prend les marques distinctives et les appointements attribués en dernier lieu aux majors créés par l'Empereur. Il a le second rang dans le régiment. Les fonctions de lieutenant-colonel sont, conformément aux principes des ordonnances de constitution de 1776, 1788 et 1791, de commander le régiment sous les ordres du colonel en sa présence et en son absence et d'être ainsi son intermédiaire dans toutes les parties du service.

![]() Assimilées davantage aux marques distinctives des colonels, les effets de galonnage des lieutenants-colonels reprenaient le principe des galons à deux métaux fixés pour les majors créés sous le régime impérial. Ainsi, les épaulettes à torsades semblables à celles des colonels étaient en or et en argent. Les galons de shakos alternaient également l'or et l'argent.

Assimilées davantage aux marques distinctives des colonels, les effets de galonnage des lieutenants-colonels reprenaient le principe des galons à deux métaux fixés pour les majors créés sous le régime impérial. Ainsi, les épaulettes à torsades semblables à celles des colonels étaient en or et en argent. Les galons de shakos alternaient également l'or et l'argent.

Ordonnance du 2 août 1818

Sous-officiers : le grade de maréchal des logis-chef, créé par la loi du 25 pluviôse an V pour occuper l'emploi de trésorier est supprimé par ordonnance du 2 août 1818. Cet emploi est désormais confié à un lieutenant. Le corps des sous-officiers de la gendarmerie ne compte que deux grades : brigadier et maréchal des logis.

Officiers : les maréchaux des logis de gendarmerie appelés aux emplois de lieutenant sont initialement promus qu'au grade de sous-lieutenant. Après quatre ans d'exercice ils recevoivent leur brevet de lieutenant. Cependant, les emplois de sous-lieutenants n'existant pas en gendarmerie, ces derniers remplissent, pendant cette période transitoire, les mêmes fonctions que les lieutenants et leur sont assimilés pour la solde. Ce délais permettant au maréchal des logis de se former à son nouvel emploi de lieutenant.

Il en est de même pour les chefs d'escadron de gendarmerie appelés à occuper les emplois de chef de légion. Ils sont d'abord nommés au grade de lieutenant-colonel. Comme cet emploi n'existe pas en gendarmerie, ils remplissent les mêmes fonctions et reçoivent la même solde que les chefs de légion. Après quatre ans de grade de lieutenant-colonel, ils sont promus au grade de colonel.

RÈGLEMENT DU 5 FÉVRIER 1819

Les principales modifications apportées par ce règlement de février consistaient à échancrer davantage l'habit sur les côtés et à raccourcir ses basques d'une soixantaine de millimètres. Le collet devient bleu ainsi que le passepoil bordant le revers. Les poches restent figurées par une patte à trois pointes. Les grenades blanches des retroussis sont conservées (elles seront d'argent pour les officiers et argent et fil bleu pour les sous-officiers). Les gendarmes à cheval portent l'aiguillette blanche à gauche montée en trèfle et un trèfle blanc à droite (bleu et argent pour les sous-officiers, rouge et argent pour les trompettes), la culotte est supprimée.

La grande tenue est composée d'un habit de drap bleu-de-roi, ayant revers et retroussis en drap écarlate et d'un pantalon en drap chamois demi-collant. La petite tenue est composée d'un surtout de drap bleu-de-roi avec retroussis en drap écarlate et d'un pantalon en drap gris. Les bottes des cavaliers sont demi-fortes, les gendarmes à pied ont deux paires de guêtres noires, une longue pour la grande tenue et une courte pour la petite tenue.