- XXe SIÈCLE -

Le licenciement du bataillon de gendarmerie mobile en 1885 avait créé un vide qu'il fallait rapidement combler pour faire face à la tourmente des crises sociales qui ne cessaient de s'amplifier au rythme du développement industriel du pays et à l'augmentation de la criminalité dans les circonscriptions vidées de leurs gendarmes partis sur les lieux des grèves. L'armée, à qui le gouvernement faisait sans cesse appel pour le maintien de l'ordre, éprouvait les plus grandes difficultés à dispenser aux jeunes recrus une solide formation militaire eu égard au temps passé sur les lieux de grève et à la diminution du temps du service militaire ramené de trois à un an.

Une autre inquiétude s'était emparée des chambres. En 1921, le rapporteur de la commission de l'armée, le sénateur Lebert la résumait ainsi : « Le contact direct de l'armée proprement dite avec les manifestants est une chose qu'on doit, dans un intérêt commun, éviter le plus possible. D'une part, il sort l'armée de son rôle essentiel et sacré; d'autre part, il expose à des conflits; en effet, les jeunes hommes qui la composent n'ont pas toujours le sang-froid nécessaire et n'ont jamais l'éducation spéciale désirable. Il est à craindre qu'ils ne se laissent impressionner par une provocation maladroite ou un geste violent et que leur riposte, étant donné les moyens dont l'armée dispose, devienne immédiatement d'une exceptionnelle gravité ».

C'est dans ce contexte et 36 ans après la dissolution du bataillon mobile de la gendarmerie, que la Chambre des Députés votait le 22 juillet 1921 une loi portant augmentation des crédits alloués à la gendarmerie en vue de l'augmentation de ses effectifs et de l'instauration un état-major particulier pour cette Arme.

De nouvelles unités de gendarmerie dénommées « pelotons mobiles de gendarmerie » furent créées et réparties sur tout le territoire.

Accès direct :

Les crédits supplémentaires alloués à la gendarmerie par la loi du 22 juillet 1921 pour la création des pelotons mobiles de gendarmerie devaient permettre de porter l'effectif de ces nouvelles formations à 153 officiers et 6 051 sous-officiers.

Dans une instruction provisoire du 9 septembre suivant, le ministre de la Guerre Maginot précisait l'organisation et le service de ces unités. Constituées pour assurer le maintien de l'ordre en un point quelconque du territoire, ces formations spécialisées étaient placées sous les ordres du chef d'escadron commandant la compagnie dans laquelle elles étaient habituellement stationnées. Lorsqu'il n'était pas employé au maintien de l'ordre, le personnel était détaché en renfort près des brigades départementales.

L'armement individuel était identique à celui de la gendarmerie départementale. L'armement collectif consistait en un mortier Stokes, deux mitrailleuses et deux fusils-mitrailleurs. Un lot de grenades était également attribué à chaque brigade du peloton. La dotation par peloton en matériel automobile comprenait : un camion (3T), une camionnette et deux cuisines roulantes. On affecta aux pelotons un numéro d'ordre unique, pair pour les pelotons à pied et impair pour les pelotons à cheval. Les pelotons à cheval comprenaient un emploi de maréchal ferrant et son aide. Les pelotons à pied étaient dotés d'un cycliste par brigade.

Les pelotons mobiles organisés suivant la circulaire (n° 18657 T/13) du 15 novembre 1921 faisaient partie intégrante de la gendarmerie départementale. Ils ne constituaient pas une subdivision du corps de la gendarmerie. En application de ce principe, on choisit au sein des unités territoriales, les officiers, gradés et gendarmes ayant déjà une certaine expérience ou ancienneté dans l'arme, seuls les gendarmes trompettes furent tirés des corps de troupe. Placés sous les ordre d'un lieutenant ou sous-lieutenant, les pelotons organisés en brigades de 10 hommes étaient composés de 4 chefs de brigade, 2 trompettes et 34 gendarmes.

La première tenue des gendarmes des pelotons mobiles fut tout simplement celle qu'ils portaient avant d'intégrer les pelotons. Hors attributs, cette prescription sera toujours appliquée et la tenue des gendarmes mobiles subira les mêmes modifications que celles apportées à la gendarmerie départementale.

Ce texte(b.O.E.M. - vol 106) important supprime la tenue d'avant-guerre (la tunique bleu foncé) et fait de la vareuse dont la couleur est changée, la seule tenue officielle de la gendarmerie.

circulaire du 15 novembre 1921

Dans cette circulaire organisant les pelotons mobiles, il est précisait que la tenue des gendarmes qui les composeraient serait celle adoptée par la gendarmerie départementale, mais « qu'elle serait cependant rendue plus brillante par des accessoires et attributs mobiles » alors à l'étude.

Organisation des pelotons mobiles

Décret du 4 juin 1922

Les pelotons mobiles sont à pied ou à cheval. Ils sont commandés par un officier du grade de lieutenant ou de sous-lieutenant. Ils sont placés dans les chefs-lieux de département ou dans les grands centres. Leur effectif est en principe de quarante hommes de troupe, gradés compris. Chaque peloton est divisé en quatre brigades de dix hommes à la tête de chacune desquelles est placé un gradé.

Changement d'appellation des chefs de brigade

Instruction du 10 octobre 1925 (n° 16188 bis T/13)

Pour l'application de ce décret, les chefs de brigades prennent les dénominations suivantes :

Les gendarmes ayant rang de sous-officier, le grade de brigadier, qui est un grade destiné aux militaires du rang, disparaît des appellations des commandants de brigade. Il est réservé à l'élève-gendarme qui n'est pas encore sous-officier. Ainsi, les quatre nouveaux grades des sous-officiers de la gendarmerie sont : gendarme ; maréchal des logis-chef (ancien brigadier et maréchal des logis) ; adjudant (ancien maréchal des logis-chef et adjudant) et adjudant-chef.

Changement d'appellation

Décret du 10 septembre 1926

La gendarmerie mobile (nom qui avait été donné aux premiers pelotons créés par la loi du 1er juillet 1921) prend le nom de garde républicaine mobile.

Jusqu'à cette date, la tenue de la garde républicaine mobile est exactement la même que celle de la gendarmerie des départements. Avec l'additif à la description des uniformes de la gendarmerie du 1er octobre 1926, la couleur des ornements change.

Tout ce qui est couleur argent (dans tous les grades) et en fil blanc dans la gendarmerie départementale est couleur or et en fil rouge dans la garde républicaine mobile. Les boutons de la même forme que ceux de la gendarmerie départementale sont couleur or. Pour les attributs de grande tenue, l'aiguillette reste blanche, mais les ferrets sont or.

Armement de la garde républicaine mobile

| Chef d'escadron | Garde républicain mobile de la 1re légion | Garde républicain mobile à cheval |

|---|---|---|

|

|

|

| Tenue de manoeuvre - 1937 - | Tenue de sortie 1925 - 1939 | Tenue de cérémonie - 1930 - |

![]() Une circulaire du 27 novembre 1926 précise que les élèves-officiers et les officiers-élèves de Versailles recevront, à compter de 1927, une instruction sur la pratique de la dactylographie et seront notés à ce point de vue. Les officiers d'active devront s'exercer à l'emploi de la machine à écrire pour qu'ils soient en mesure de dactylographier eux-mêmes les notes confidentielles.

Une circulaire du 27 novembre 1926 précise que les élèves-officiers et les officiers-élèves de Versailles recevront, à compter de 1927, une instruction sur la pratique de la dactylographie et seront notés à ce point de vue. Les officiers d'active devront s'exercer à l'emploi de la machine à écrire pour qu'ils soient en mesure de dactylographier eux-mêmes les notes confidentielles.

Circulaire ministérielle du 7 février 1927

Cette circulaire (1) qui modifie la circulaire ministérielle du 20 février 1925 (2), précise que les nouveaux admis dans la gendarmerie mobile doivent, dès leur incorporation, être pourvus d'une tenue kaki (culotte, vareuse et calot) fournie par les magasins du corps.

(1) circulaire ministérielle n°9908 2/13 du 7 février 1927.

(2) circulaire ministérielle n°1317 2/13 du 20 février 1925.

Additif à la circulaire du 7 février 1927

La grenade qui orne les casques Adrian Mle 1915 de la garde républicaine mobile est en laiton.

Création des légions de garde républicaine mobile

Décret du 24 septembre 1927

Les pelotons de garde républicaine mobile sont constitués en légions autonomes, créant au sein de l'arme de la gendarmerie une nouvelle subdivision. Ces unités prennent l'appellation de légion de garde républicaine mobile.

À la date du 1er octobre 1927, 45 pelotons de gardes républicains mobiles avaient été organisés. L'effectif total de ces pelotons était de 1 803 hommes. En exécution de ce décret, une circulaire du 21 octobre suivant organisait les deux premières légions de garde républicaine mobile. La 1re légion (siège à Paris, provisoirement bastion 14, boulevard Davout), comprenait toutes les formations existantes ou à créer, sur les territoires du gouvernement militaire de Paris. La 2e légion (siège à Tours, casernement de Joué-les-Tours) comprenait toutes les formations existantes ou à créer dans les 3e, 4e, 9e, 10e, 11e, 12e, 17e et 18e corps d'armée.

| Mousqueton modèle 1892 modifié 1916 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Mousqueton | (collection Tenue bleu-gendarme) |

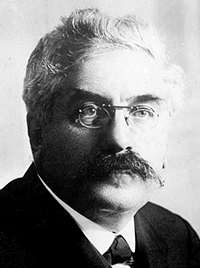

Les sous-officier de carrière

Loi du 30 mars 1928

Cette loi, qui crée le statut de sous-officier de carrière dans les armées, exige pour les gendarmes, après leur prestation de serment, d'accomplir quatre années de service avant d'être admis dans le corps des sous-officiers de carrière. La hiérarchie pour le personnel sous-officier comprend désormais les grades de : gendarme ou garde (correspondant au grade de maréchal des logis), maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef.

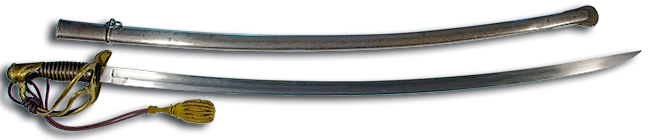

Circulaire ministérielle du 6 avril 1928

Circulaire relative à l'attribution des modèles de sabres et d'épées. Les officiers de gendarmerie perçoivent le sabre de combat modèle 1923 pour arme montée. Ils sont toutes fois autorisés à conserver leur ancien sabre mle 1822 en usage dans l'arme depuis 1835 jusqu'à la fin de leur carrière. Les sous-officiers à pied perçoivent le sabre modèle 1845-1923.

décret du 5 avril 1928

Afin d'assurer des services d'honneur et d'escorte, une somme de 600 000 fr. est allouée à la masse d'entretien et de remonte afin de permettre l'acquisition des attributs de grande tenue.

Conformément à la circulaire du 5 mars 1923 modifiée le 30 mars 1923, la grande tenue pour les officiers consistait en une tunique à 9 boutons à col droit sans poche de poitrine, avec galons semi-circulaires, trèfles et aiguillettes dorées, ceinturon et bélière de même, bottines noires.

Drapeaux des légion de garde républicaine mobile

Circulaire ministérielle du 18 juillet 1928

Un drapeau(1) est attribué à l'ensemble des légions de garde républicaine mobile. Il porte les inscriptions suivantes :

- Hondschoote ...........1793 ;

- Villodrigo ............1812 ;

- Taguin ................1843 ;

- Sébastopol ............1855.

La devise est « Valeur et Discipline ».

Armement

Le 2 juillet 1929(2), la direction de l'artillerie publie le tableau de dotation des corps de troupe de toutes armes dans lequel est précisé l'armement de la garde républicaine mobile. Il est composé de mitrailleuse Hotchkins Mle 1914 avec affût, fusil mitrailleur Mle 1924 et mousqueton Mle 1916.

(1) On appelle drapeau l'emblème des unités à pied. On appelle étendard l'emblème des unités montées ou issues en filiation d'unités anciennement montées. Seul, en gendarmerie, le régiment de cavalerie de la garde républicaine dispose d'un étendard.

(2) Bulletin officiel, partie permanente, p. 3047

Instruction du 1er août 1930

Le peloton de garde républicaine mobile déplacé pour le maintien de l'ordre est en tenue de service courant avec jambières, casque et bidon. Le portefeuille de correspondance n'est emporté que sur ordre. Les gardes emportent leurs munitions de sûreté et leur armement individuel.

Création d'un groupe autonome de chars et d'autos-mitrailleuses

Décret du 23 mai 1931

Ce décret modifie les dispositions de l'article 5 du décret du 1er décembre 1928 sur l'organisation de la gendarmerie pour permettre la création d'un groupe autonome de chars et d'autos-mitrailleuses dans la garde républicaine mobile dont les crédits pour sa création ont été votés par le Parlement. Il sera caserné à Satory etrattaché à la 1re légion de garde républicaine mobile.

Cette circulaire précise les nouveaux effets de la grande tenue pour les officiers de la gendarmerie.

Modificatif du 10 août 1932

Création d'un attribut de fonction pour les gardes et les gendarmes titulaires du certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section ou de peloton. Il est constitué d'un fond rouge en cuivre émaillé et d'une partie estampée en relief doré portant les lettres R.F. séparées par deux glaives croisés et surmontés d'une grenade, une couronne de feuilles de chêne forme le pourtour de l'attribut.

Modificatif du 13 février 1933

La couleur « orange foncé » qui caractérisait la garde républicaine de Paris et la garde républicaine mobile est abandonnée au profit de « l'écarlate » (rouge) dans tous les éléments et accessoires de la tenue qui comporte cette couleur. Pour la garde républicaine mobile, c'est le galon du pourtour du képi en laine orange foncé des élèves-gardes et gardes qui est remplacé par un galon écarlate.

Modificatif du 14 mars 1933

Le galon du tapis de selle en laine orange foncé est remplacé par un galon écarlate.

Modificatif du 6 décembre 1933

Un insigne de manche est attribué au groupe spécial autonome de la garde républicaine mobile. Brodé en filet d'or sur un drap bleu foncé, il représente un casque fermé derrière lequel sont croisés deux canons. Cet attribut se coud sur le haut de la manche gauche de la tunique, de la vareuse et du manteau.

Maintien de l'ordre

Instruction interministérielle n° 85601/11-1 du 12 octobre 1934 (J.O. du 13 octobre)

Cette instruction règle les conditions de la participation de l'armée au maintien de l'ordre public prévue par la loi du 27 juillet-3 août 1791. L'autorité civile à qui incombe le maintien de l'ordre ne peut faire intervenir la force armée que par voie de réquisition. Les troupes sont divisées en trois catégories :

ALGÉRIE

Création du premier groupe de garde républicaine mobile

décret du 27 avril 1935

Création par décret du 27 avril 1935 du premier groupe de garde républicaine mobile en Algérie. Il est composé de trois compagnies à pied à trois pelotons chacune (par décret du 12 janvier 1937, le nombre de pelotons est porté à 18 dont 3 à cheval ; par décret du 15 avril 1937, le nombre de pelotons est porté à vingt-quatre dont trois à cheval ).

Modificatif du 10 octobre 1935

Ce modificatif prescrit le port d'un insigne spécial pour les militaires des unités motorisés. La circulaire (n° 11704 1/E.MA.) du 28 novembre 1935 (B.O. partie permanente p. 4814) précise la liste des unités à doter de l'insigne spécial. Pour la gendarmerie se sont :

Cet insigne métallique est à placer sur le côté droit de la poitrine. Il représente une chenille surmontée d'une étoile filante. Il est en bronze vieil argent.

Augmentation des effectif de la garde républicaine mobile

Loi du 30 juin 1936 (J.O. du 1er juillet)

L'effectif total de la garde républicaine mobile fixé à 15 000 hommes par l'article 103 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée est porté à 20 000 hommes.

Circulaire ministérielle du 15 juillet 1936

Adoption pour les tenues de travail et de campagne des militaires non-officiers de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine mobile du col de vareuse demi-saxe. Cette nouvelle tenue prend effet à compter du 1er mai 1937.

Circulaire du 15 décembre 1936

Effets destinés à l'habillement du personnel des unités motocycliste de la garde républicaine mobile :

MAROC

Création de la première compagnie de garde républicaine mobile au Maroc

décret du 15 décembre 1937

Rattachée à la légion de gendarmerie du Maroc, cette compagnie à 3 pelotons à pied, en dehors de sa participation au maintien de l'ordre, prête son concours à la gendarmerie départementale.

Modificatif du 5 juillet 1937

Pour le Maroc, le sceau de Salomon, brodé en cannetille remplace le numéro de la légion dans l'évidement de la bombe des grenades. Cette disposition ne s'applique pas au képi.

La garde républicaine mobile en 1937

Les différentes tenues de la garde républicaine mobile en 1937 :

(1) Comme la garde républicaine de Paris, les gardes républicains mobiles portaient le képi et le calot galonné en rouge.

| Élève garde républicain mobile | Garde républicain mobile | Garde républicain mobile à pied |

|---|---|---|

|

|

|

| Tenue de manoeuvre - 1937 - | Tenue de sortie - 1936 - | Tenue d'hiver - 1937 - |

INDE

Compte tenu des troubles de plus en plus importants qui se produisent dans les établissements français en Inde, l'encadrement de la compagnie de cipahis exercé par l'infanterie coloniale est confiée par décret du 30 novembre 1938 à la garde républicaine mobile. Il se compose : d'un capitaine commandant, 3 lieutenants ou sous-lieutenants, un adjudant-chef et un adjudant chef de section, deux maréchaux des logis-chef (dont un comptable) et de sept gardes républicains mobiles.

Décision ministérielle du 5 juillet 1939 :

Le ministre décide d'attribuer à la garde républicaine mobile des motocyclettes de liaison. Cette première dotation (deux motocyclettes par état-major de légion et une par compagnie à pied ou à cheval) va entraîner pour cette subdivision d'arme les mêmes effets d'habillement que ceux attribués à la gendarmerie départementale.

2e GUERRE MONDIALE 3 septembre 1939.

La France déclare la guerre à l'Allemagne.

Quelques semaines après la déclaration de guerre, un modificatif du 28 novembre 1939 au règlement de 1926 impose aux gendarmes une tenue de campagne kaki sur laquelle les insignes sur drap bleu foncé étaient disposés comme sur la tenue précédente. Les boutons et écussons sont à la couleur de l'arme (argent pour la gendarmerie départementale et or pour la garde républicaine mobile). Ils conservent leur képi. Le casque bleu foncé est soit peint en kaki soit recouvert d'un couvre-casque de cette nuance.

La tenue en drap de couleur kaki n'est pas prévue pour la garde républicaine de Paris.

C'est avec cette tenue que les gendarmes prévôtaux firent la campagne de 1940 et que bon nombre de gendarmes exécutaient leur service journalier au moment de la débâcle.

Modificatif du 27 décembre 1939

Les militaires de la gendarmerie départementale, de la garde républicaine de Paris et de la garde républicaine mobile utilisés aux armées pour l'encadrement des formations mobilisées et ne combattant pas sous leur uniforme, portent sur la manche droite de la vareuse un insigne rappelant leur qualité de militaire provenant de la gendarmerie. Quelle que soit la couleur des galons de grade, cet insigne spécial et de deux sortes :

Formations combattantes

Circulaire ministérielle du 4 mars 1940

En vue de réaliser l'uniformité aussi complète que possible de la tenue dans les formations combattantes de chars de combat*, composées de personnels appartenant à l'infanterie et à la gendarmerie, une circulaire du 4 mars 1940 en fixe le détail :

Le 45e bataillon de chars de combat fut créé le 26 octobre 1939.

| Sabre d'officier supérieur modèle 1822 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Sabre de cavalerie | (collection Tenue bleu-gendarme) |

À la déclaration de la guerre, la garde républicaine mobile comptait 23 000 hommes répartis en 163 escadrons. Après la défaite, la plupart des unités de GRM furent dissoutes par les Allemands. Les effectifs autorisés par la convention d'Armistice ne furent que de 6 000 hommes soit 48 escadrons.

Par décret du 17 novembre 1940, les légions de garde républicaine mobile ne font plus partie de la gendarmerie. Par arrêté du 23 novembre 1940, elles sont rattachées à la direction de la cavalerie et du train.

Une décision du 31 janvier 1941 transforme la « garde républicaine mobile » en « garde » et les légions prennent le titre de régiments. L'effectif est alors réparti en 6 régiments composés de 2 groupes de 4 escadrons (1 de motocycliste, 1 à cheval et 2 portés). L'escadron était à l'effectif de 122 officiers et sous-officiers.

Un arrêté du 19 août 1942 crée un corps de gendarmerie portant le nom de « Garde personnelle du chef de l'État».

En réponse au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, Hitler déclenche le 11 novembre 1942 l'opération « Attila ». L'armée allemande franchit la ligne de démarcation qui sépare la France occupée de la France dite « libre » depuis l'armistice signé à Rethondes le 22 juin 1940.

Avec la loi n° 183 du 24 mars 1943 (JO du 04/04/1943), les formations de la Garde sont placées sous l'autorité du ministre secrétaire d'État à l'intérieur. Une direction générale de la garde est alors créée par la loi n° 302 du 24 mai 1943 (J.O. du 31/05/1943) au sein de ce ministère. Elle comprend une sous-direction technique et une sous-direction administrative constituant l'administration centrale de la Garde. La garde a désormais un directeur général (Général PERRE) et une direction composée d'un directeur général adjoint, deux sous-directeurs, cinq chefs de bureau, etc. qui sont tous étrangers à l'arme.

La Garde se retrouve désormais accolée aux groupes mobiles de réserve (G.M.R.) formations de police civile, portant l'uniforme de celle-ci et organisée par la loi du 23 avril 1941.

Organisation hiérarchique de la Garde

Décret du 9 février 1941

Avec ce décret, la garde républicaine mobile est désormais appelée : « la garde ». La hiérarchie des militaires non officier se compose des grades ci-après :

La hiérarchie militaire officier reste inchangée (colonel, lieutenant-colonel, chef d'escadron, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant)

Circulaire du 1er avril 1942

Cette circulaire (n° 10276/T/Gend.) autorise les officiers, gradés et gendarmes ayant combattu dans les rangs du 45e bataillon de chars à en porter les attributs tels que définis dans la circulaire ministérielle du 4 mars 1940.

La garde est placée sous l'autorité du ministre secrétaire d'État à l'intérieur

Loi n° 183 du 24 mars 1943

Elle est désormais accolée aux groupes mobiles de réserve (G.M.R.) formation de police civile, portant l'uniforme de celle-ci et organisée par la loi du 23-4-1941

La garde et la gendarmerie ont été durement frappées par l'envahisseur durant ce conflit. 49 officiers et 1375 sous-officiers sont morts en déportation, fusillés par les Allemands ou tombés en les combattant.

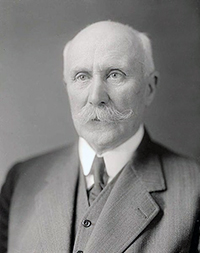

Rétablissement de la légalité républicaine

Ordonnance du 5 juillet 1944

Ordonnance annulant les actes de l'État français relatifs à la gendarmerie, à la garde et à la gendarmerie en Afrique française. La gendarmerie fait à nouveau partie intégrante de l'armée conformément au décret du 10 septembre 1935. La garde reste provisoirement indépendante de la gendarmerie.

Ordonnance du 9 août 1944

Ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.

Décret du 23 août 1944

La « garde » adopte la dénomination de « garde républicaine ».

Décision n° 427/Gend.T.du 9 septembre 1944

Le corps de gendarmerie créé par le gouvernement de Vichy sous le nom de « Garde personnelle du chef de l'État » est dissous.

Décret (n° 45-115) du 14 janvier 1945

Les personnels de la gendarmerie et ceux de la garde républicaine sont fusionnés en une seule et même arme : la gendarmerie nationale.

2e GUERRE MONDIALE 8 mai 1945.

Fin de la seconde guerre mondiale sur le théâtre d'opérations européen.

![]() Suivant la circulaire du 16 juin 1945 (n° 31960/Gend.T.), les noms des militaires de la gendarmerie et de la garde républicaine tués dans l'accomplissement de leurs devoirs et notamment au cours des combats de la libération peuvent être attribués à des casernes de gendarmerie.

Suivant la circulaire du 16 juin 1945 (n° 31960/Gend.T.), les noms des militaires de la gendarmerie et de la garde républicaine tués dans l'accomplissement de leurs devoirs et notamment au cours des combats de la libération peuvent être attribués à des casernes de gendarmerie.

| Pistolet P38 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Cette arme à été adoptée en gendarmerie dès 1945 | (collection Tenue bleu-gendarme) |

Circulaire du 25 juin 1945:

Cette circulaire (n° 33600/Gend. T.) autorise provisoirement les militaires de la gendarmerie à porter pendant la saison chaude une « tenue d'été » particulière pour faire face à l'insuffisance des approvisionnements en tissus de toile. L'attribution des tenues d'été s'effectuera dès que les stocks en tissus le permettront. Pour la première fois, le service s'effectue en chemise et cravate (sans la vareuse).

Cette tenue se compose du la chemise bleue ou kaki du modèle réglementaire avec cravate et culotte de même nuance. La culotte est obligatoirement soutenue par le ceinturon avec baudrier. Des passants suffisamment larges pour permettre le passage du ceinturon sont fixés à cet effet sur la culotte.

Après la Seconde Guerre mondiale, le complet de la gendarmerie était de 57 040 hommes. La métropole comptait 3 878 brigades, la Corse 93 et la gendarmerie d'Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc) 444.

Un décret 18 février 1946, réorganisa la France militaire. Les quatorze régions militaires créées huit mois plus tôt étaient à nouveau modifiées pour ne former que dix régions. Neuf régions militaires étaient créées pour la métropole et une région supplémentaire était créée en Algérie.

La garde républicaine qui avait été mutilé dans sa forme et dans ses effectifs devait être au plus vite reconstituée. Ses effectifs étaient portés de 6 à 10 000 hommes, mais ce chiffre fut réduit l'année suivante, par suite de compression budgétaires à 7 000 hommes. Cependant, la mobilisation anti Kominform(1) devait conduire à les regonfler d'abord à 11 000, puis à 12 000 hommes en 1950.

Les marériels alloués à la garde, n'avaient fait l'objet jusqu'en 1943 que d'affectations de moyens sans plan d'ensemble, au fur et à mesure des besoins. Durant la guerre, ses moyens étaient principalement destiné aux unités afin qu'elles puissent combattre « les partisants ». À la libération, ces matériels sont fatigués et la Garde s'équipe comme elle peut de matériel de récupération.

Il en fut de même pour l'habillement. À l'issue de la guerre, les dotations en habillement pour la garde républicaine sont très insuffisantes. L'arme ne possède pas de paquetage de campagne, et assure tous les services qui lui sont confiés en tenue de service courant. Il faudra attendre le début des années 1950 pour qu'elle soit dotée du treillis.

(1) Le Kominform était l'organisation centralisée du mouvement communiste international dans la période de 1947 à 1956.

GUERRE D'INDOCHINE 19 décembre 1946.

Début de la guerre d'Indochine.

Cette instruction (n° 19173/Gend.T.A.M.) sur le fonctionnement du service de l'habillement dans la gendarmerie et la garde républicaine indique sommairement, en fonction des tableaux d'effectifs et de dotations n° 04898-E.-M.A/1.0 du 13 mai 1947, les collections d'effets d'habillement à réaliser pour satisfaire les besoins du personnel sous-officier de la gendarmerie.

Les gardes républicains mobiles et la gendarmerie d'occupation sont équipés de la manière suivante :

Insigne de la gendarmerie

C'est en 1949 qu'est créé un fond d'insigne particulier à la gendarmerie homologuée sous le n° H. 696. C'est une composition héraldique qui fait référence à ses origines et à ses missions. Il est en bronze doré pour la gendarmerie mobile et la garde républicaine, en métal argenté pour la gendarmerie départementale.

Dénommé plateau ou Bayard, il a été homologué le 10 décembre 1948 et mis en usage en 1949. Il représente un bouclier, marqué d'un glaive et d'une couronne civique, surmonté d'un heaume.

Sur le fond d'insigne se fixe un écu émaillé distinctif de chaque formation et amovible. Il rappelle soit le rattachement géographique de la formation (blason de la province ou de la ville chef-lieu) soit ses missions symbolisées par des meubles (pièces ou figures).

L'insigne est supporté par une palette en cuir noirci fixé par une boutonnière au bouton de la poche supérieure droite soit de la vareuse soit de la chemise.

(1) Le glaive est le symbole de la justice des souverains qui ne peuvent régner qu'en garantissant cette haute vertu. Les rois des premières dynasties prenaient l'investiture de leur royaume par la tradition de la hache. Elle sera remplacée plus tard par l'épée que les rois recevaient le jour de leur sacre des mains de l'évêque, après avoir prêté solennellement le serment de maintenir les lois de l'état et de protéger leurs sujets.

| Fusil MAS 36 avec sa baïonnette et son tube lance-grenade lacrymogène (1). | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| MAS 36 : manufacture d'armes de Saint-Étienne ; modèle 1936 | (collection Tenue bleu-gendarme) |

(1) Cette arme sera modifiée en 1951 et son canon sera muni d'un manchon de 22 mm destiné au lancement des grenades explosives. La gendarmerie mobile utilisera cette particularité pour créer un tube lance-grenade lacrymogène en acier qui s'adaptera directement sur ce manchon en remplacement du tube aluminium (photo ci-dessus) et de son tube réducteur.

Médaille de la gendarmerie

Décret du 5 septembre 1949

Création de la médaille de la gendarmerie. Elle est attribuée aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale qui ont fait l'objet d'une citation à l'ordre de la gendarmerie et à des personnalités étrangères à l'arme qui ont rendu à celle-ci des services importants.

Création des pelotons montagne

Circulaire n° 11436/GEND. T. du 27 mars 1953

Ce texte fixe une nouvelle liste des unités soumises à l'enneigement afin de déterminer les dotations en matériel de ski et d'alpinisme qui doivent leur être affectées.

Pour la première fois, des unités de garde républicaine sont classées « pelotons de montagne » et reçoivent les mêmes dotations que les unités départementales. Il s'agit des pelotons de Saint-Gaudens (qui dépend de l'escadron de Bayonne), Embrun (qui dépend de l'escadron de Gap) et un peloton dans les escadrons de : Pamiers, Pontcharra-sur-Bréda, Chambéry, Nice et Digne.

GUERRE D'INDOCHINE 21 juillet 1954 : fin de la guerre.

La guerre d'Indochine (actuels Vietnam, Laos et Cambodge) sera inscrite aux drapeaux de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie mobile, des régiments d'infanterie de la garde républicaine et à l'étendard du régiment de cavalerie de la garde républicaine.

Changement d'appellation

Décret du 20 septembre 1954

La garde républicaine mobile prend l'appellation de « gendarmerie mobile ». L’ancienne organisation en légions, groupes, escadrons et pelotons, subsiste.

LES GENDARMES MOBILES DES ANNÉES 1950

La tenue des gendarmes mobiles est identique à celle des gendarmes départementaux sauf les attributs (bayard, insigne ou brevet), les boutons d'uniformes, les galons et le bandeau de képi qui sont couleur or. Au cours de cette décennie, la gendarmerie mobile allait être équipée d'une tenue de campagne (le treillis).

GUERRE FRANCO-ALGÉRIENNE 1er novembre 1954

Début de la guerre d'Algérie.

Cette instruction (n°28914 D.N./Gend. T.A.F.) reprend l'ensemble des modifications apportées à la tenue et en fixe les détails pour les officiers et sous-officiers de la gendarmerie à l'exception de ceux appartenant à la garde républicaine de Paris, de la gendarmerie d'outre-mer et de la gendarmerie de l'air.

Les tenues sont réparties en cinq catégories :

Les pattes de collet, avec grenade à huit flammes surmontées de deux soutaches, sont portées par les militaires des deux subdivisions d'armes. Les attributs (grenade, insigne de grade, galons, boutons, ferrets d'aiguillettes, boucle de ceinture, et ceinturon) sont de couleur or pour la gendarmerie mobile et les EPG et argent pour la gendarmerie départementale et les élèves officiers.

instruction du 08 septembre 1958

Cette instruction fixe la largeur des galons de grade de manche pour les officiers. Ces galons en trait côtelé ont une longueur de 60 mm.

La distance entre chaque galon est de 2 mm. Pour les officiers supérieurs, la distance entre le troisième et le quatrième galon, en partant de la base, est de 4 mm. Pour la gendarmerie mobile les galons sont couleur or sauf pour les lieutenants-colonels dont les 2e et 4e galons sont couleur argent.

Un décret du 22 février 1966] venait modifier le décret du 30 juin 1962 ramenant à sept le nombre de régions militaires jusqu'alors fixées à dix. Elles avaient pour siège : Paris (1re région) , Lille (2e région), Rennes (3e région), Bordeaux (4e région), Lyon (5e région), Metz (6e région) et Marseille (7e région). Les régions étaient subdivisées en vingt et une divisions. La 4e région (Bordeaux) était composée des divisions de Bordeaux (41e), Poitiers (42e), Limoges (43e) et Toulouse (44e).

Afin d'adapter les structures de la gendarmerie aux nouvelles régions militaires, une nouvelle organisation territoriale était mise en place de façon qu'à chaque échelon de l'organisation civile et militaire corresponde un échelon territorial de la gendarmerie.

Ainsi, suivant les circulaires du 8 août et du 14 novembre 1966, sept commandements régionaux correspondant aux sept régions militaires étaient créés et, de la même manière, vingt et un commandements de circonscription régionale de la gendarmerie (nom donné aux légions) correspondant aux vingt et une divisions militaires étaient formés.

À la fin de 1966, l'effectif de la gendarmerie nationale était de 62 500 hommes.

Attribution de fanion pour les d'unités

Instruction du 16 octobre 1959

Un fanion est attribué aux unités de gendarmerie. Ces formations sont pour la gendarmerie départementale : les légions et les groupements, pour la gendarmerie mobile : les légions, les groupes d'escadrons et les escadrons. Ils sont brodés sur trois côtés d'une frange argent pour la gendarmerie départementale et or pour la gendarmerie mobile.

1) Les fanions des légions sont de couleur bleu gendarme.

2) Ceux des groupes d'escadrons et des groupements de gendarmerie départementale sont composés d'une seule bande unie, mais dont la couleur varie en fonction du numéro d'ordre de ces formations : pour le premier : marine, le deuxième : rouge, le troisième : jonquille, le quatrième : vert, le cinquième : bleu ciel.

3) Les fanions des escadrons de gendarmerie mobile sont composés de deux bandes de dimensions égales et de couleurs différentes. Elles sont verticales pour les 1er, 2e, 3e, et 4e escadrons, horizontales pour les 5e, 6e, 7e et 8e escadrons, en diagonales pour les 9e, 10e, 11e et 12e escadrons. La couleur attribuée à chaque escadron dépend de son numéro d'ordre dans la légion.

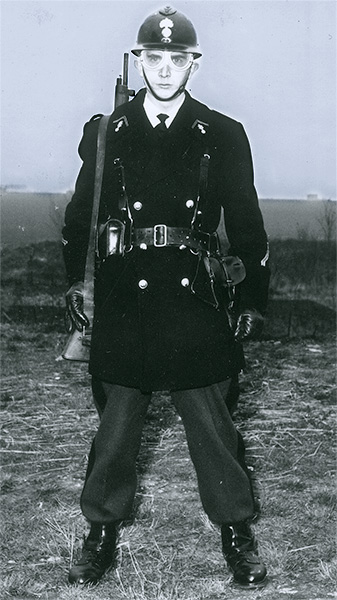

LES GENDARMES MOBILES DES ANNÉES 1960

Au début des années 1960, les tenues de la gendarmerie mobile sont toujours celles définies par l'instruction ministétielle du 2 août 1957. La tenue n°4 pour le maintien de l'ordre demeure similaire à la tenue de service courant. Elle ne diffèrent entre elles que par l'utilisation des quelques éléments de protection.

Tenue de maintien de l'ordre

Tenue de service courant

Au cours des premières années de cette décennie, le casque Adrien modèle 1926 est progressivement remplacé par le casque modèle 1951 gendarmerie. Ce casque est une variante du casque homonyme vert armé de l'armée de terre. Pour la gendarmerie il est bleu foncé avec une grenade dorée sur le devant. De taille unique, il comprend un sous-casque en plastique de couleur bleu marine permettant son ajustement. Il est maintenu par une jugulaire en coton bleu foncé et possède un couvre-casque en toile kaki clair pour être en accord avec la tenue de combat.

Pour se protéger des gaz lacrymogènes, les gendarmes sont équipés de lunettes de protection en plastique gris munis de verres colorés maintenues par une sangle en caoutchouc.

Avec l'adoption au début des années 1960 des brodequins à jambières attenantes (rangers), les guêtrons sont abandonnés et le bas du pantalon est retourné façon golf et maintenu par des élastiques entre les deux boucles de la chaussure.

Cet équipement sera complété par l'utilisation de l'ANP 51 (Appareil Normal de Protection modèle 1951), qui est un masque à gaz en caoutchouc avec une cartouche filtrante.

GUERRE FRANCO-ALGÉRIENNE 9 septembre 1962.

Fin de la guerre d'Algérie.

Avec le décret du 14 juin 1950, un nouveau régime d'habillement fut institué pour les militaires non officiers de la gendarmerie. Il se caractérisait par la participation de l'État au moyen de versement de certaines prestations en deniers et à l'obligation faites aux intéressés de procéder à l'acquisition, à l'entretien et au renouvellement des effets, objets et accessoires d'habillement et d'équipement entrant dans la composition de leur paquetage individuel. L'instruction du 26 septembre détermine les effets et objets d'habillement laissés à la charge des intéressés et ceux fournis par l'État. Les nouveaux admis perçoivent gratuitement pour première mise l'ensemble des effets d'habillement et d'équipement durant leur scolarité.

La liste des effets et objets est commune à la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile. Pour la garde républicaine de Paris, cette liste est complétée par une seconde liste d'effets d'habillement et d'objet qui lui est propre. Les primes et indemnités sont versées sur un compte individuel d'habillement destiné à enregistrer au fur et à mesure qu'elles se présentent les opérations de crédit ou de débit. L'officier comptable-deniers est chargé de la tenue des écritures.

À la charge de l'intéressé

À la charge de l'état

Fin des légions de gendarmerie mobile

En 1966, la GM représente seize mille hommes répartis en douze légions. À compter du 1er juillet 1967, la gendarmerie nationale est réorganisée territorialement afin de faire correspondre ses structures au nouveau découpage territorial de la France. Désormais, à chaque échelon de l'articulation civile et militaire correspond un échelon territorial « gendarmerie ».

Les commandements de circonscription régionale de gendarmerie (C.C.R.G) groupent, sous l'autorité d'un même chef, les unités de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile implantées dans les limites d'une même division militaire. La garde républicaine de Paris et la gendarmerie mobile de la 1re région militaire restent placées sous l'autorité directe du général commandant régional de la gendarmerie à Paris.

À partir de cette date, les légions de gendarmerie mobile sont dissoutes et l'ensemble des formations mobiles rattachées au commandement des Circonscriptions Régionales de Gendarmerie. Les groupes d'escadrons de gendarmerie mobile prennent alors l'appellation de groupement de gendarmerie mobile. Toutes les unités de gendarmerie mobile stationnées sur le territoire d'une division sont réunies au sein d'un groupement commandé par un officier supérieur. Vingt groupements sont constitués.

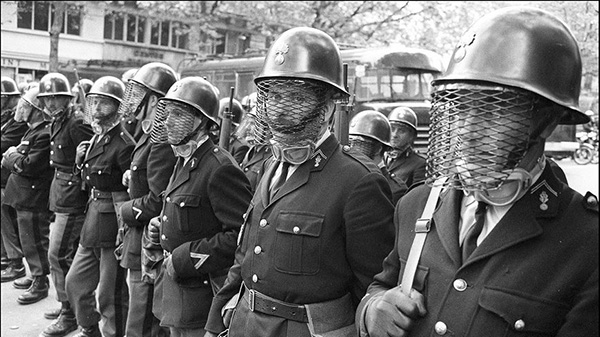

Les évènements de mai-juin 1968

Les graves évènements qui se déroulèrent en mai-juin 1968 révélèrent avec force les faiblesses des unité de gendarmerie engagées dans les missions de maintien de l'ordre.

Cette mission de police reposait alors sur la conception générale que l'on se faisait du maintien de l'ordre telle que décrite dans l'instruction interministérielle n° 1161/E.M.G.D.N./Org. du 1er mars 1961. Il était précisé dans ce texte que « le maintien de l'ordre a pour objet de prévenir les troubles afin de n'avoir pas à les réprimer ; il a donc pour base essentielle le renseignement et comporte avant tout des mesures préventives dont l'importance ne doit jamais être perdue de vue ». Les articles suivants nous indiquent que « les mesures préventives consistent en particulier à montrer la force ».

Fort de ce précepte, les unités de gendarmerie facilement identifiables devaient en principe, grâce à leur casque, leur lunettes et leur fusil en main, être assez dissuasives pour éviter tout débordement. Cette idée était si bien ancrée dans les esprits que le maintien de l'ordre s'effectuait toujours dans les tenues prescrites par l'instruction du 2 août 1957 c'est-à-dire soit en vareuse avec éventuellement le trois-quart ou le manteau par grand frois, soit en chemise et cravate en période chaude.

Les évènements de mai 68 démontrèrent les limites de cette conception. L'emploi de la force pour contenir la violence dans les cas de maintien ou de rétablissement de l'ordre devait désormais faire l'objet d'une grande réflexion tant sur le plan de l'engagement des unités que sur les matériels et les tenues utilisés.

L'enseignement que l'on tira de ces évènements fut tout aussi sévère qu'affligeant. Avec pour toute protection le MAS 36 destiné à contenir ou refouler les manifestants, de nombreux gendarmes furent blessés par divers projectiles ou brûlés par l'envoi de bouteilles incendiaires.

L'expérience montra que le casque modèle 51, s'il était efficace contre les projectiles, avait bien du mal à tenir en place malgré un parfait ajustement du sous-casque. Sa jugulaire fixait de part et d'autre à la hauteur des tempes n'évitait pas son ballottement d'avant en arrière. S'il protégeait la tête, il ne protégeait pas le visage. On vit alors apparaître des grilles que l'on confectionna sous le signe de l'urgence et que l'on fixa au casque sans possibilité d'être relevées.

Les lunettes en plastique souple étaient pratiquement inefficaces contre les gaz lacrymogènes malgré le bourrelet de mousse entourant les yeux. Le baudrier et le ceinturon soutenant la cartouchière, le pistolet automatique MAC 50 ou la jambière à grenades, ainsi que la cravate et les revers de la vareuse étaient de formidables moyens de préhension pour les manifestants qui pouvaient ainsi tirer des rangs les gendarmes.

Le calme revenu, il été urgent d'analyser dans leurs moindre détails tous les points faibles auxquels les gendarmes avaient été confronté et leur apporter une solution pérène.

Le 2 juillet suivant, fut créé, par décision ministérielle n° 28.609 MA/GEND.T., une commission dite de « maintien de l'ordre » chargée de procéder à cette étude et de proposer un ensemble de mesures techniques capables de supprimer tous ces inconvénients.

Il ne fut nullement besoin de recourir à de grands experts pour comprendre que la tenue et les moyens de protection dont étaient équipés les gendarmes étaient totalement inadaptés à des situations de violence. La commission se pencha prioritairement sur ces deux points. Elle examina les différents effets et équipements réalisés en France et s'intéressa aux équipements dont été dotés plusieurs forces de police étrangères. Les conclusions de cette étude, amena l'administration centrale à abandonner la tenue de maintien de l'ordre définie par l'instruction ministétielle du 2 août 1957 et proposa la réalisation d'une tenue particulière qui devait apporter au gendarme une meilleure protection contre les coups et les projectiles.

Cette tenue spéciale prit, dans le catalogue des tenues, sa place au côté la tenue n°4 existante et fut bientôt désignée sous le sigle de « 4S ». Les effets d'habillement et le matériel spécifique qui lui était associé devaient faire disparaître au mieux les défauts et insuffisances de la tenue en cours dans les missions de maintien de l'ordre présentant des risques de violence.

| Gendarmes mobiles en tenue de maintien de l'ordre (n°4) | ||

|---|---|---|

|

|

|

| Maréchal des logis-chef | Adjudant chef | Maréchal des logis-chef |

LES GENDARMES MOBILES DES ANNÉES 1970

À la suite des études réalisées par la commission de « maintien de l'ordre », l'administration centrale fit procéder à la réalisation de la tenue spéciale de maintien de l'ordre pour la Gendarmerie. Cette tenue répondait à plusieurs critères. Elle devait assurer une bonne protection contre les coups, permettre une aisance des mouvements, ne comporter aucun point de préhension et conserver à l'arme son caractère distinctif.

Le 20 février 1970 parut la circulaire n° 06900 DN/Gend.Mat.4 relative à la mise en place des effets et des équipements spéciaux de maintien de l'ordre prescrit par la commission de maintien de l'ordre. La gendarmerie mobile de la première région militaire fut équipée en totalité prioritairement. Les escadrons des autres régions militaires le furent au fur et à mesure des sorties de fabrication.

Tous les officiers, gradés et gendarmes mobile et de la garde républicaine perçurent la nouvelle tenue composée d'un blouson bleu foncé et d'un pantalon bleu gendarme. Cette tenue réalisée en satin coton était imperméabilisée et ignifugée. Le blouson était un vêtement sans col fermant à l'aide d'une fermeture à glissière et comportant un ruban élastique au bas et aux poignets. Il n'avait aucune poche extérieure, mais 2 intérieures. L'insigne distinctif de la Gendarmerie (grenade) constitué par un écusson de bras était porté sur la manche gauche. L'insigne de grade était placé par tout le personnel (officiers et sous-officiers) sur la poitrine et fixé à l'aide d'une patelette en velcro sur le côté gauche du vêtement à côté de la fermeture à glissière.

Le pantalon, du type pantalon fuseau était maintenu avec des bretelles et comportait au bas des jambes des poches intérieures pouvant recevoir des protège-tibias. Chaque jambe se terminait par un ruban élastique qui se plaçait entre les deux boucles des rangers.

Sous le blouson se plaçait le gilet de protection confectionné en cretonne bleu foncé doublé en satin coton gris argent. Il était matelassé intérieurement en mousse de polyuréthane et comportait sur chaque épaule des plaquettes en fibre. Intérieurement sur le côté gauche était prévus deux mousquetons destinés à supporter l'étui pistolet. Cet étui en cuir noir, très léger et peu volumineux, permettait de porter sous le blouson l'un ou l'autre des modèles de P.A alors en service dans la Gendarmerie.

Pour protéger la tête, le casque modèle 51 fut abandonné au profit du casque modèle 56 des troupes aéroportées. La jugulaire à deux points de fixation du modèle 51 ne permettait pas son parfait maintien de sorte qu'il pouvait facilement ballotter d'avant en arrière. La jugulaire trois points en coton kaki du modèle 56 fut remplacée, pour la gendarmerie, par une jugulaire trois points en cuir noir avec mentonnière. Pour protéger le visage, une visière en macrolon fut adaptée sur le casque. Elle se fixait par l'intermédiaire d'une gouttière en plastique noir qui venait s'emboîter sur le rebord du casque. Elle était maintenue par un bracelet de caoutchouc. Cette bulle pouvait se relever ou s'abaisser à volonté. Son galbe prononcé permettait d'être rabaissée avec le port de l'appareil normal de protection modèle 1951 (ANP Mle 51).

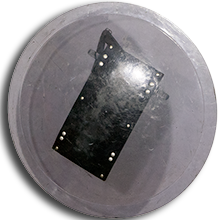

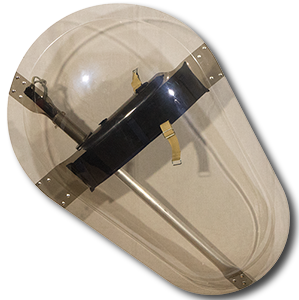

Pour parer les coups et les projectiles, les escadrons furent dotés de 15 boucliers avec leur bâton de protection. Ces matériels n'équipaient pas l'ensemble du personnel, mais étaient destinés à la première rangée de gendarme, celle qui était en contact avec la foule. Le bouclier était en polycarbonate transparent et fumé de forme ronde, d'un diamètre de 80 cm de diamètre et pesant environ 2 Kg. Intérieurement, il comportait un support constitué par un coussin en mousse de polyester et une poignée en aluminium.

Dans la partie basse du coussin, un étui cylindrique était aménagé pour le logement du bâton de protection. Ce bâton, en gomme de couleur noire, mesurait 42 cm de long. Il comportait une dragonne en cuir.

Avec ces nouveaux équipements, la formation des pelotons dans les manifestations fut modifiée. Elle s'articula en trois sous-ensembles : en avant du peloton l'équipe des boucliers en protection du peloton. Elle n'a pas de fusil, mais chaque porteur de bouclier est équipé d'un bâton de défense. En deuxième position l'équipe des fusiliers appelés ainsi car chaque gendarme est armée du "fidèle" MAS 36, enfin en troisième position l'équipe des lance-grenades placée à plusieurs pas derrière le peloton et chargée de lancer à l'aide du MAS 36/51 les grenades lacrymogènes sur ordre.

Indemnités allouées pour le renouvellement et l'entretien des effets

Décret (n°70-1021) du 28 octobre 1970

Ce décret modifie le décret du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Il fixe le montant des indemnités allouées aux militaires de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie mobile, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime et de la garde républicaine de Paris pour le renouvellement et l'entretien des effets, objets et accessoires d'habillement et d'équipement composant le paquetage et pour changement d'uniforme lorsque le militaire est muté dans l'intérêt du service d'une subdivision à une autre subdivision de la gendarmerie. Le compte individuel d'habillement institué par l'instruction du 26 septembre 1962 est supprimé, les primes sont directement payées avec la solde des militaires.

Participation des forces armées au maintien de l'ordre

Prévue par le décret du 26 juillet 1791 et la loi du 14 septembre 1791, une nouvelle instruction interministérielle du 20 juillet 1970 règle les conditions de la participation des forces armées au maintien de l'ordre. Elle rappelle que cette mission de défense civile relève exclusivement de l'autorité civile, responsable de la préparation et de la mise en oeuvre. L'autorité militaire qui est seule juge des moyens à mettre en oeuvre ne peut être mise en action par l'autorité civile qu'en vertu d'une réquisition. L'emploi de la force ne peut s'exécuter qu'après sommations.

Notice de septembre 1971

Les bonnets de police doivent désormais être galonnés. Les officiers, élèves officiers, adjudants-chefs et adjudants portent sur le devant des soutaches en chevrons. Ceux des maréchaux des logis-chefs, gendarmes et gendarmes auxiliaires portent sur le côté gauche du bandeau un galonnage en forme de parallélogramme.

Création du grade de major

Loi no 75-1000 du 30 octobre 1975

Le grade de major est créé. L'arrêté du 9 décembre 1975 fixe les insignes de ce nouveau grade pour toutes les armes et services de l'armée. Pour la gendarmerie, ils sont définis comme suit :

Arrêté du 9 décembre 1975

Les insignes de grade de major de la gendarmerie sont définis comme suit :

Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975

Statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie. Les sous-officiers de carrière de gendarmerie forment deux corps : le corps des sous-officiers de carrière autres que les majors et le corps des majors. Le corps des majors comporte le grade unique de major. Ils sont, dans chaque subdivision d'arme ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière.

![]() Par décision ministérielle(1) du 13 juillet 1979, les corps de gendarmerie départementale retrouvent à compter du 1er septembre suivant leur appellation de légion. L'appellation des unités de gendarmerie mobile est conservée. Elles restent sous le commandement des légions de gendarmerie départementale.

Par décision ministérielle(1) du 13 juillet 1979, les corps de gendarmerie départementale retrouvent à compter du 1er septembre suivant leur appellation de légion. L'appellation des unités de gendarmerie mobile est conservée. Elles restent sous le commandement des légions de gendarmerie départementale.

(1) D.M. no 35100 DEF/GEND/B.S.S.T.R. du 13 juillet 1979

Décret n° 79-148 du 15 février 1979

Ce décret institue dans les territoires d'outre-mer une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d'unité sur réquisition de l'autorité civile.

LES GENDARMES MOBILES DES ANNÉES 1980

INSTRUCTION du 10 juillet 1981

La description détaillée des tenues des personnels militaires et assimilés ainsi que leur codification faisaient l'objet de textes réglementaires propres à chaque armée, à la gendarmerie nationale, à la justice militaire, à la délégation générale pour l'armement et aux services communs.

Cette instruction (1087 /DEF/EMA/OL/2) décrit dans le détail les différentes tenues des personnels militaires et assimilés et établit une codification interarmées pour permettre à tous les militaires, quelle que soit l'arme, d'être dans la tenue adaptée aux circonstances particulières de la vie militaire. Ainsi les tenues, quelles que soient leurs codifications propres à chaque arme, sont regroupées en quatre catégories.

Les tenues spéciales ou de combat n'entrent pas dans cette codification.

| Tenue opérationnelle (n° 32) | Tenue de sercice courant (n°3) | Tenue de cérémonie (n°11) |

|---|---|---|

|

|

|

| Tenue de catégorie D | Tenue de Catégorie D | Tenue de Catégories B et C |

La tenue n° 4 spéciale

Dans les années 1980, la tenue 4S est toujours en vigueur. Elle n'évolue pas. Sa conception et sa composition demeurent inchangées.

Composition de la tenue

À partir de 1984, les matériels évolus.

La première phase consista à abandonner les boucliers ronds au profit de boucliers ovoïdes. Ces boucliers plus large et plus haut offraient une meilleure protection au niveau des jambes et des épaules en réduisant aux mieux les espaces vides entre eux.

À la suite de ce remplacement, le casque en acier Mle. 1956 avec sa visière amovible fut abandonné au profit du casque maintien de l'ordre G-1 semi-enveloppant. Composé en fibre de verre doublé de kevlar, il est pare-balles. Sa surface est recouverte d'une feuille de polyester de couleur bleu gendarme avec une grenade autocollante sur le devant. L'intérieur est garni d'une armature en cuir noir se prolongeant d'une jugulaire avec mentonnière qui s'ajuste avec un ruban autogrippant.

Il est équipé d'un écran relevable en polycarbonate, d'un couvre-nuque en cuir noir amovible. Son poids total est de 1,900 kg. La gendarmerie mobile faisant partie des forces participant à la défense opérationnelle du territoire (DOT), le casque est également équipé d'un couvre-casque spécifique en coton vert armée pour l'harmoniser avec la tenue de combat. À cette occasion, la visière est démonté et le couvre-casqueest maintenu à l'aide d'un lacet.

Ce nouveau casque fut accompagné d'un masque de protection Mle G1 parfaitement adapté au casque. Il permettait en effet d'être mis en place sans avoir à retirer le casque comme l'exigeait la mise en place de l'ANP mle. 51. En matière synthétique translucide, il couvrait tout le visage ce qui permettait d'avoir un champ de vision très large. Il était équipé de deux cartouches filtrantes circulaires qui se vissaient latéralement à gauche et à droite permettant le rabat de l'écran de protection du casque G1. Au niveau du menton, il possédait une valve qui qu'actionnait manuellement et donnait, à chaque utilisateur, la possibilité d'une mise à l'air libre.

Note express du 10 juin 1985

Le bonnet de police modèle 1957 est conservé dans ses couleurs et sa conception. Cette note supprime le galonage qui avait été imposé par la notice de septembre 1971.

| Pistolet automatique MAS G1 (1). | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| MAS : manufacture d'armes de Saint-Étienne ; modèle G1 | (collection Tenue bleu-gendarme) |

(1) L'arme a été mise en service dans la gendarmerie à compter de 1988.

| Tenue opérationnelle (n°4S) | Tenue opérationnelle (n°51) | Tenue de service courant (n°32) |

|---|---|---|

|

|

|

| Gendarme mobile avec équipement de protection | Tenue hiver | Tenue été |

LES GENDARMES MOBILES DES ANNÉES 1990

Création des légions de gendarmerie mobile

Décret du 14 juillet 1991 (1)

Les légions de gendarmerie mobile, distinctes des légions de gendarmerie départementale, sont à nouveau instituées dès le 1er septembre. Elles avaient été dissoutes en 1967. L'ancienne appellation des groupements est abandonnée au profit d'une nouvelle numérotation composée de deux chiffres, le premier correspondant à un numéro d'ordre du groupement et le second désignant le numéro de la légion (ex : le IIIe groupement de 2e légion prend le numéro III/2).

Évolution de la tenue

Comme la gendarmerie départementale, la gendarmerie mobile abandonne avec l'instruction de 1989, la vareuse qui devient une tenue de cérémonie, pour ne plusporter en service que le pull-over et la veste en polyamide dite de service courant. Ces effets sont identiques pour les deux subdivisions d'arme. La distinction de l'une ou l'autre des subdivisions se fait à l'aide de la couleur des galons et de l'écusson d'épaule.

La veste de service courant

C'est une veste imperméable qui peut se porter en version hiver ou en version été, par l'adjonction ou le retrait d'une doublure et d'un col amovibles. Elle ne comporte pas de bouton d'uniforme et se ferme à l'aide d'une patte de boutonnage munie de deux rangées de boutons-pression et de deux fermetures à glissière. Cette double fermeture permet de l'ajuster en fonction de la version choisie. Sur le devant elle comporte deux poches passepoilées avec rabat. Une des poches (suivant la version droitier ou gaucher) a une ouverture à glissière permettant de porter l'arme et son étui. Elle possède deux poches de poitrine et se resserre au niveau de la taille avec un cordon et au niveau des poignets par une patte maintenue par un bouton-pression.

Une capuche amovible qui se roule à l'intérieur du col est conçue pour recouvrir le képi. Le col permet d'accrocher un col de fourrure. La manche gauche comporte un auto grippant destiné à recevoir l'écusson et une poche crayon avec rabat. Cette veste est destinée à être porter qu'en extérieur.

Le surpantalon

un surpantalon en polyamide imperméable vient compléter cet effet en cas d'intempéries. Il se porte sur le pantalon traditionnel.

Le pull-over

destiné à être porté en intérieur, le pull-over en laine bleu marine a remplacé la vareuse. Il comporte une bande blanche de 15 à 18 mm en haut du corps en en haut des manches sur laquelle, côté droit, sont brodés en fils bleu le mot « GENDARMERIE » et une grenade à huit branches. Des renforts sont rapportés aux coudes et aux épaules, lesquelles comportent une patte d'épaule destinée au galonnage. Sur le haut de la manche gauche est fixé un ruban auto-agrippant permettant la fixation de l'écusson et une poche stylo avec rabat. Avec son encolure ronde, il se porte avec la chemise bleue sans cravate.

(1) Décret n° 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la gendarmerie nationale.

Évolution des matériels

En 1996,la gendarmerie mobile est équipée d'un nouveau casque pour le maintien de l'ordre le modèle G2 (casque gendarmerie 2ème génération). Ce casque est une variante du casque mis au point pour l'armée française. Sa bombe est fabriquée avec un nouveau matériau composite le "SPECTRA SHIELD" ce qui lui vaudra le nom de casque Spectra.

La coiffe intérieure est composée d'une suspension formée de six bandes en tissus reliées entre-elles par un fond de coiffe en étoile doublé sur la face touchant le crâne d'un cuir faisant office de tampon amortisseur, d'un lacet de réglage en profondeur et d'un bandeau de tête qui permet d'ajuster le casque au tour de tête par l'intermédiaire un ruban autogrippant.

Le casque destiné à la gendarmerie est de couleur bleu gendarme. Il est équipé d'un bavolet en cuir noir pour protéger la nuque, d'une visière pare-coups et d'un couvre-casque. Il est maintenu à l'aide d'une jugulaire avec mentonnière en cuir synthétique, doublée sur sa face intérieure de peau de daim.

Comme sur le casque précédent, une grenade bois de cerf dorée autocollante est placée sur le devant.

| FAMAS (1) | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| FAMAS : fusil d'assaut - manufacture d'armes de Saint-Étienne | (collection Tenue bleu-gendarme) |

(1) Le FAMAS équipera les escadrons de gendarmerie mobile à compter de 1996.

Note express de juin 1997

Le bonnet de police en polyamide fait son apparition. Comme le modèle 1957, il est composé d'un calot avec fond formant pli creux et d'un bandeau croisant sur le devant orné d'un liseré en tresse textile.

La couleur du bandeau et du calot est bleu foncé, celle du fond bleu gendarme et celle du liseré varie suivant le grade et la subdivision d'arme (argent pour la gendarmerie départementale, or pour les officiers et gradés de la garde républicaine et la gendarmerie mobile, rouge écarlate pour les gardes républicains, grise pour le personnel de la spécialité emploi administratif et de soutien de la gendarmerie). Une grenade bois de cerf en PVC or ou argent (suivant la subdivision) sur fond noir est thermocollée sur l'avant côté gauche.

LES GENDARMES MOBILES DES ANNÉES 2000

Organisation des légions de gendarmerie mobile

Décret du 21 juin 2000 (1)

La Gendarmerie mobile est organisée en sept légions correspondant aux sept zones de défense, vingt-cinq groupements (dont un groupement blindé) et 128 escadrons, auxquels s'ajoutent sept pelotons spéciaux de sécurité et le groupement de sécurité et d'intervention de la Gendarmerie nationale (GSIGN).

En 2004, la gendarmerie mobile comptait 16 868 personnes.

Au début des années 2000, la gendarmerie mobile s'équipe comme la gendarmerie départementale de la nouvelle tenue de service courant. Seuls les galons d'épaule, l'écusson de manche et la coiffe permettent de distinguer les deux subdivisions de l'arme.

Composition de la tenue

(1) La casquette sera supprimée par note express (n° 53643/GEND/DSF) du 3 juillet 2017.

| Lanceur de grenades COUGAR (1) | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Lanceur à canon basculant développé par Alsetex | (collection Tenue bleu-gendarme) |

(1) Avec l'abandon du MAS 36 et l'adoption du FAMAS, le COUGAR équipe les escadrons de gendarmerie mobile de puis 2005.

Port d'insignes métalliques

Par décision ministérielle du 15 juin 2004, le port d'insignes métalliques sanctionne la réussite aux certificats, brevets et diplômes des cursus de formation des sous-officiers de la gendarmerie et du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est autorisé.

Un insigne attestant de la réussite au diplôme d'arme est homologué sous le numéro GNS 021. Un second insigne attestant de la réussite au diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie, branche gendarmerie mobile est homologué sous le numéro GNS 022. Les deux insignes sont identiques dans leur forme, mais il est argent pour le diplôme d'arme et or pour le diplôme de qualification supérieure.

Lecture héraldique : « Insigne monobloc ; couronne civique d'olivier et de chêne ; à un sautoir de masse d'arme et de glaive pointe basse ; chargé en coeur d'une grenade de 18 flammes à la bombe timbrée d'une tête de lion arrachée ; le tout d'argent (ou or). »

Suppression des légions de gendarmerie mobile

Décret n° 2005-274 du 24 mars 2005

Les légions de gendarmerie mobile sont dissoutes. Les formations de gendarmerie mobile implantées sur le territoire de chaque zone de défense sont placées sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense.

LES GENDARMES MOBILES DES ANNÉES 2010

Création du carnet d'habillement

Décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010

Ce décret abroge le décret du 28 août 1970 relatif à l'habillement des militaires non officiers de la gendarmerie nationale. Désormais les personnels bénéficient d'un carnet à points qui leur permet de se procurer les effets neufs nécessaires à l'exécution de leurs missions dans la limite du nombre de points disponibles annuellement. Le capital annuel de points est variable selon l'unité d'affectation du militaire ou selon les fonctions exercées. Les militaires ont l'obligation d'assurer personnellement l'entretien, le renouvellement et, le cas échéant, la finition et les retouches des effets perçus. L’administration participe à cet entretien en allouant aux militaires une allocation représentative de frais dénommée indemnité d'entretien, de retouche et de regalonnage dont le taux est fixé par arrêté.

Décision du 15 décembre 2010

Le manteau masculin modèle 1957 et l'imperméable du paquetage initial des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie sont supprimés.

La tenue de service courant

La tenue de service courant conçue dans les années 2000 est toujours en vigueur. Les effets de première génération ont évolués vers des vêtements plus adaptés et plus confortables. L'ensemble de la tenue est toujours composées d'une veste de service courant, d'un blouson polaire, de polo manches ou courtes suivant la saison, du pantalon de service au bas élastiqué et des chaussures de services montantes et d'une coiffe.

Crédit photos : Paul Boyé

La tenue de maintien de l'ordre

Composition de la tenue

| Pistolet mitrailleur HK MP5 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Fabricant Heckler und Koch | (collection Tenue bleu-gendarme) |