Les premiers gendarmes qui apparaissaient dans une colonie étaient les militaires de l'arme qui, normalement affectés dans diverses unités de la métropole, étaient désignés pour servir soit dans le cadre de la prévôté c'est-à-dire dans l'accompagnement des troupes qui en faisait la conquête, soit à la demande des gouverneurs des colonies, soit dans celui de leurs attributions ordinaires.

Les gendarmes affectés aux prévôtés retrouvaient leur rôle de sécurisation et de protection des populations lorsque l'état de guerre était levé. Ceux qui étaient affectés à la demande des gouverneurs ne l'étaient qu'au terme d'un long processus de colonisation, c'est-à-dire lorsque le pays était entièrement entre les mains de l'administration Française. Jusqu'à cette étape, les gouverneurs s'appuyaient sur les forces militaires ou des milices qu'ils recrutaient parmi les colons et les natifs du pays.

Les premiers éléments de ces petites unités qui prirent le nom de détachement furent des cavaliers de la maréchaussée. On voit ces petites unités uniquement à Saint-Domingue, la Martinique et la Guadeloupe. Ces troupes ne venaient pas de métropole, mais étaient recrutées sur place parmi les troupes régulières et les milices. Leur statut de maréchaussée tenait plus de leur indépendance vis-à-vis des autres corps et au travail qui leur était assigné semblable à celui des compagnies de maréchaussée en métropole. L'importance de ces détachements variait en fonction des populations et des terres conquises. Suivant les circonstances et les budgets des colonies, l'effectif des différentes unités coloniales fut augmenté ou diminué. Ainsi, concernant l'administration générale de la colonie de la Martinique, Louis XV dans une Ordonnance du 20 octobre 1763 créa une maréchaussée commandée par un prévôt général qu'il plaça sous les ordres du gouverneur de l'île. L'entretien de cette troupe s'étant révélée trop coûteuse pour la colonie, elle fut supprimée par une ordonnance du 7 août 1765 pour être remplacée par une milice constituée d'archers commandée par un brigadier et deux sous-brigadiers.

La maréchaussée de l'île de Saint-Domingue avait été constitué en mars 1721(1). Pour être parfaitement visible, on lui enjoigna quelques mois plus tard de porter une bandoulière bleue parsemé de fleurs de lys jaunes(2). L'Assemblée nationale reconnue que cette colonie faisait partie de l'empire français. Dans un décret du 15 juin 1791(3), elle supprimait la maréchaussée de la colonie et les corps dits de police pour établir à leur place une gendarmerie nationale. La force de ce nouveau corps fut provisoirement fixée entre 400 et 700 hommes, composée en partie d'hommes à cheval et en partie d'hommes à pied. Les hommes employés dans la maréchaussée et dans les corps de police furent conservés dans la gendarmerie à grade égal. L'uniforme de ce corps fut celui porté par les gendarmes de la métropole. La multitude de conflits dont ce territoire fut l'enjeu aboutira à son indépendance le 1er janvier 1804. La colonie française de Saint-Domingue devint Haïti.

Dans le développement que nous vous proposons sur les tenues portées par les gendarmes coloniaux, nous n'indiquerons que les colonies et les dates auxquelles ces unités furent mises en place par les différents gouvernements. Cette gendarmerie coloniale fut rattachée à différent ministère, dont celui de la Marine, des Colonies, de la Guerre.

(1) Sous l'autorité du marquis de Sorel, gouverneur et Lieutenant-général des Îles sous le vents de l'Amérique et de Jean-Baptiste Duclos, ordonnateur de l'île de Saint-Domingue, il fut créé par ordonnance du 27 mars 1721 une compagnie de maréchaussée à l'effectif de 75 hommes. Elle était composée de : 1 prévôt-capitaine, 1 lieutenant, 1 enseigne ou exempt, 3 brigadiers, 3 brigadiers adjoints et 66 archers.

(2) Ordonnance du 10 octobre 1721 :

Art Ier : Nous ordonnons à tous les Archers de la Maréchaussée de se faire faire incessamment et à leurs frais une bandoulière bleue parsemée de fleurs de lis jaunes et ce pour les faire reconnoître et afin qu'ils ne puissent point rejetter sur d'autres les désordres dont ils pourront être capables. ( Loix et Constitutions des Colonies Françoises )

(3) Décret du 15 juin 1791 (extrait) relatif au mémoire en forme d'instruction, destiné pour les colonies.

CONSULAT (An VII - AN XII) (1799 - 1804)

Avec l'arrêté du 12 thermidor an IX (31 juillet 1801), le Premier Consul donne à la gendarmerie une nouvelle organisation.

L'arme est divisée en 26 légions ; chaque légion est formée de deux escadrons et chaque escadron de deux compagnies, une compagnie par département(1). Six compagnies supplémentaires chargées de la police des ports et arsenaux maritimes sont réparties entre les légions qui renferment dans leur arrondissement de grands ports et des arsenaux maritimes. Ces légions comprennent 1 750 brigades à cheval et 750 à pied ; chaque brigade est à l'effectif d'un sous-officier et de cinq gendarmes. L'effectif total de la gendarmerie s'élève alors à 15 336 hommes, officiers compris.

Les officiers (chef de légion, chef d'escadron, capitaine, lieutenant et sous-lieutenant) sont pris parmi ceux de la gendarmerie en activité et parmi ceux des corps de l'armée d'un grade supérieur ou au moins égal. Pour être admis dans la gendarmerie, les hommes de troupe doivent avoir fait quatre campagnes au moins depuis la Révolution.

L'arrêté du 12 thermidor an IX (31 juillet 1801) crée également une compagnie spéciale, forte de 600 hommes, désignée sous le nom de gendarmerie d'élite et commandée par un aide de camp du Premier Consul. Elle était chargée de veiller continuellement sur le chef de l'État pendant ses voyages et aux armées ; de plus, elle devait assurer le maintien de l'ordre dans Paris ou dans les lieux où résidait le gouvernement.

Le commandant de cette compagnie ne recevait les ordres que du Premier Consul.

(1) Excepté en Corse, où il y avait 2 compagnies par département, et dans la 19e légion où la gendarmerie du département du Mont-Terrible avait été fondue avec la compagnie du Haut-Rhin.

Loi du 29 floréal an X (19 mai 1802)

Création de la Légion d'honneur pour récompenser les services militaires et civils.

AN XI (1802) |

LA MARTINIQUE En 1716, par arrêté du gouverneur le général Duquesne, une compagnie d'hommes en arme est constituée pour assurer la sécurité publique sur l'île. Successivement diminuée et augmentée elle sera maintenue jusqu'à la constitution d'une compagnie de gendarmerie créée par l'ordonnance du 25 frimaire an XI (16 décembre 1802). Forte de 94 hommes, elle était composée d'un major, 2 capitaines, 2 lieutenants, 1 quartier-maître, 5 brigadiers et 83 gendarmes. |

AN XI (1803) |

LA LOUISIANE Le 13 floréal an XI (3 mai 1803), le Premier Consul de la République Française Napoléon Bonaparte vend aux Américains la Louisiane pour 5 millions de dollars plus 10 millions de dollars pour La Nouvelle-Orléans. |

LOUIS XVIII (1815 - 1824)

1816 |

SAINT-PIERRE et MIQUELON Les îles Saint-Pierre et Miquelon occupées par la France depuis le début du 17e siècle firent l'objet de nombreuses batailles avec l'Angleterre. Plusieurs fois enlevées à la France par les Anglais, elles lui seront définitivement rendues par le traité de Paris le 30 mai 1814. Petit à petit les habitants qui s'étaient réfugiés en métropole revinrent et avec eux le personnel d'administration, de justice, de santé, d'éducation et une modeste force militaire dont un détachement de gendarmerie à pied composée d'un maréchal des logis, de deux brigadiers et quatorze gendarmes. |

1823 |

LA GUADELOUPE Malgré les décrets des 15 juin et 10 juillet 1791, relatifs au régime colonial supprimant les milices et autres corps de police mis en place par le gouverneur de l'île pour être remplacés par la gendarmerie nationale, ce n'est qu'en décembre 1823 que l'on vit débarquer à Basse-Terre une compagnie de gendarmes à pied et à cheval. Sous les ordres d'un capitaine, elle se composait de 62 sous-officiers et gendarmes. |

CHARLES X (1824 - 1830)

Lorsque Charles X monte sur le trône, la gendarmerie est organisée suivant l'ordonnance du 29 octobre 1820. Elle fait partie de l'armée, prend rang après la garde et compte parmi les corps royaux. L'ordonnance définit la gendarmerie comme : Force pour veiller à la sûreté publique.

La gendarmerie se compose alors de la gendarmerie d'élite, de la gendarmerie des départements, de la gendarmerie de Paris.

— La première créée pour le service résidences royales est placée sous les ordres du major général de la garde royale; elle est composée de 1 colonel, 1 capitaine adjudant major, 1 lieutenant trésorier, 1 chirurgien major, 1 adjudant sous officier, 1 trompette-brigadier, 1 vétérinaire, 2 chefs d'escadron, 6 lieutenants, 2 maréchaux des logis-chefs, 12 maréchaux des logis, 24 brigadiers, 184 gendarmes, 4 trompettes. La force totale de la gendarmerie d'élite est de 241 hommes.

— La gendarmerie départementale divisée en 24 légions subdivisées en compagnies, lieutenances et brigades est soumise à l'inspection de lieutenants généraux nommés chaque année comme les inspecteurs de l'armée. Elle est à l'effectif général de 14 086 sous-officiers et gendarmes, répartis en 24 colonels, 24 chefs d'escadrons commandants de compagnie, 68 capitaines, 378 lieutenants, 92 trésoriers. Les sous-officiers et soldats sont divisés en gendarmes à cheval et gendarmes à pied. Les premiers comptaient 533 maréchaux des logis, 1 067 brigadiers, 8 000 gendarmes et trompettes les seconds 216 maréchaux des logis, 434 brigadiers gendarmes.

— Le corps de la gendarmerie royale de Paris était à l'effectif de 1528 hommes. Il se composait de 6 compagnies et d'un état-major, 1 colonel, 3 chefs d'escadron, 1 major, 1 capitaine adjudant-major, 2 lieutenants adjudants-majors, 1 trésorier civil, 3 chirurgiens civils, 3 adjudants sous-officiers, 1 vétérinaire, 1 maréchal des logis, trompette, 1 tambour-major, 4 maîtres ouvriers, 6 capitaines, 24 lieutenants, 6 maréchaux des logis-chefs, 36 maréchaux des logis à cheval, 60 maréchaux des logis à pied, 6 brigadiers-fourriers, 72 brigadiers à cheval, 120 brigadiers à pied, 12 trompettes, 12 tambours soit 432 gendarmes à cheval 720 gendarmes à pied.

Ordonnance du 26 janvier 1825 : (Mémorial vol.2 n°354, p2)

Charles X ordonne qu'à compter du 1er janvier 1826, le département de la guerre doit fournir les détachements de gendarmes à pied et à cheval nécessaires à la police des colonies. Les effectifs seront prélevés dans la gendarmerie des départements par enrôlement volontaire.

Ordonnance du 21 décembre 1828 (Mémorial, vol. 3, n° 841, p33) :

Si la direction, l'administration et la comptabilité de tous les corps militaires envoyés aux colonies ressortent du département de la marine, la gendarmerie reste dans les attributions du ministre de la guerre.

1830 |

L'ALGÉRIE La gendarmerie d'Afrique a pour origine l'expédition d'Alger organisée par le conseil de Charles X (1824 - 1830) vers le mois de janvier 1830. Une flotte forte de 77 vaisseaux de guerre à voile et à vapeur, 347 navires de transport et 230 bâtiments destinés au débarquement de l'artillerie, du matériel et des troupes était rassemblée sous les ordres de l'amiral Duperré dans les ports de Marseille et de Toulon. Pour accompagner cette armée répartie en trois divisions, une force publique à l'effectif d'un lieutenant-colonel nommé Grand-prévôt(1) par ordonnance royale du 21 mars 1830, d'un capitaine, cinq lieutenants, 127 sous-officiers et gendarmes dont 35 à cheval était constituée. Les gendarmes étaient alors partis dans leur grande tenue de France. |

(1) Le commandant de gendarmerie d'une armée est appelé grand prévôt ; le commandant de gendarmerie d'une division est appelé simplement prévôt. Leurs attributions embrassent tout ce qui est relatif aux crimes et délits commis dans l'arrondissement de l'armée. Leurs devoirs sont surtout de protéger les habitants du pays contre le pillage ou toute autre violence.

LA FORCE PUBLIQUE D'AFRIQUE

Le 14 juin une file de chalands et d'embarcations déposaient les troupes sur la presqu'île de Sidi-Ferruch. Cinq jours plus tard, les Arabes attaquaient le corps expéditionnaire. Tous les gendarmes prirent part à l'action et un gendarme à cheval ouvrit la longue liste des victimes de la gendarmerie tombées sur le sol algérien.

Durand la progression des troupes vers Alger, les gendarmes à cheval formaient l'escorte du général en chef, après avoir protégé les jours précédents les différents convois entre les troupes d'avant-gardes et le camp de Sidi-Ferruch. La police de ce camp et celle des autochtones étaient assurées par la gendarmerie à pied.

Le 5 juillet, les troupes françaises entraient dans Alger. Dès cet instant, le maintien de l'ordre de cette ville de population hétérogène incomba à la gendarmerie. Pour occuper le pays, le maréchal de Bourmont scinda son armée et commença à déployer ses effectifs dans différentes régions comme Bône, Blida et Oran. La force publique fut à son tour scindée en autant d'éléments.

Diminuée par ses morts, ses blessés et ses malades, elle se trouva vite dans l'incapacité d'honorer l'ensemble des missions qui lui étaient confiées. Le commandant en chef demanda des renforts, mais sans réponse de la France en proie à l'instabilité avec la chute de Charles X, il créa une compagnie de gendarmerie provisoire, recrutée parmi les sous-officiers et soldats de l'armée. Ces gendarmes improvisés, peu au courant de leurs nouveaux devoirs, avaient peine à satisfaire à leurs délicates et multiples obligations.

Comme à leur habitude, coupés de la réalité, les parlementaires confortablement installés dans leurs fauteuils rouges réclamaient déjà la diminution des effectifs de l'armée d'Afrique pourtant bien minime. C'est dans ces conditions que la force publique fut ramenée à 108 hommes, alors qu'elle était déjà bien insuffisante. Avec l'arrivée de nombreux mercantis attirés par l'appât du gain, la protection des voyageurs, des propriétés, la poursuite des déserteurs et délinquants, les gendarmes avaient un service ininterrompu et accablant.

LOUIS-PHILIPPE Ier (1830 - 1848)

Au mois d'août 1830 l'effectif de la force publique n'était plus que de trois officiers et cinquante-neuf gendarmes.

Par décision du nouveau général en chef, le général Clauzel, en date du 21 septembre 1830, l'effectif fut porté à 208 hommes en y incorporant les militaires de la gendarmerie provisoire. La plus grande partie des officiers furent choisis parmi ceux des troupes de lignes.

Le premier texte qui nous donne des indications sur la tenue des gendarmes en Afrique est le rapport que le maréchal Jean-de-Dieu Soult duc de Dalmatie adressa au roi Louis-Philippe Ier le 22 novembre 1833.

Dans cette correspondance, le maréchal soulignait l'importance d'augmenter significativement l'effectif de la force publique pour répondre aux obligations de son service, mais avec « la nécessité de renfermer cette augmentation dans les limites du budget prévu pour l'année 1834 ».

Pour cela, il proposa au roi de « supprimer avec la dénomination de Force publique, les frais de prévôté, les indemnités de service extraordinaire et les suppléments de solde accordés jusqu'ici sur le pied de guerre aux officiers, sous-officiers et gendarmes employés en Afrique et d'établir un nouveau tarif de solde en rapport avec la position spéciale de ces militaires et comprenant les seules allocations auxquelles ils pourront prétendre en sus des vivres de campagne et de fourrages qu'ils continueront de recevoir comme les autres troupes d'occupation. Par cette combinaison et moyennant un faible supplément de crédit, on arriverait à former sous le titre de Légion d'Afrique un corps de Gendarmerie proportionné aux besoins réels du service ».

ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1830

Les corps de gendarmerie destinés à la surveillance des colonies sont désormais désignés sous le nom de « gendarmerie des colonies ».

- Sur la plaque du baudrier et du ceinturon ainsi que sur les boutons, l'écusson à trois fleurs de lys est remplacé par le coq gaulois avec la légende « gendarmerie des colonies » et l'exergue « sûreté publique ».

- Les parements de l'habit et du surtout, en drap écarlate sont fermés en dessus par une patte à trois pointes en drap blanc avec passepoil écarlate,

- le pantalon chamois est remplacé dans la grande tenue par un pantalon blanc, en peau de mouton pour les cavaliers, en drap pour l'infanterie,

- la bordure du chapeau en galon d'argent est supprimée et

remplacée par un galon noir, en poils de chèvre, uni. La corne du

devant

et la partie relevée de derrière sont ornées chacune de quatre passants

en galon d'argent à cul de dé.

LA GENDARMERIE D'AFRIQUE

Une ordonnance royale du 22 novembre 1833 supprima d'abord l'emploi de grand prévôt puis à partir du 1er janvier 1834 la Force publique d'Afrique prit l'appellation de Gendarmerie d'Afrique.

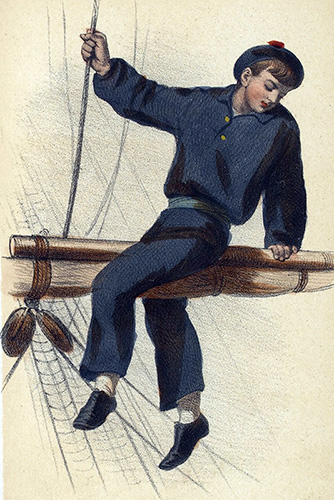

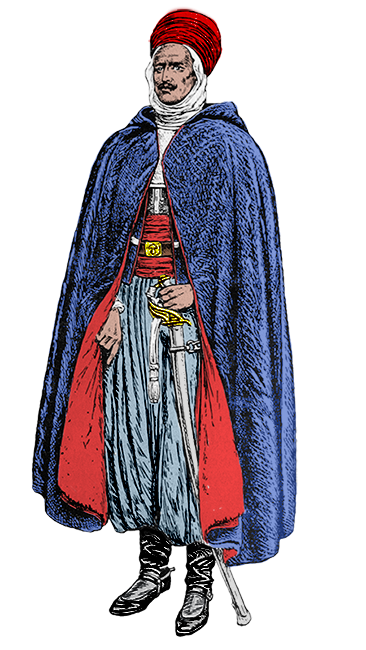

Gendarme en tenue d'époque - reconstitution de 1935

Tenue dans laquelle les gendarmes, qui composaient la force publique, ont fait l'accompagnement des troupes de l'expédition d'Afrique.

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 1833

Dans cette ordonnance, le maréchal Jean-de-Dieu Soult duc de Dalmatie fixa l'uniforme de la Gendarmerie d'Afrique en le réduisant aux effets qui composent la petite tenue de la Gendarmerie dép artementale sauf les exceptions ci-après :

Tenue

- Pour la tenue dite d'été, le pantalon en coutil gris bleu avec des guêtres courtes de même étoffe pour le service ordinaire ; les pantalons blancs étant réservés pour les revues et parades, habit court ou Kurtka.

- Surtout, manteau à manches.

- Le chapeau fut remplacé pour la Gendarmerie à cheval comme pour la Gendarmerie à pied par un schako du modèle adopté pour la 17e Légion en Corse.

- Les bottes dites demi-fortes furent supprimées et remplacées pour les hommes à cheval par des demi-bottes garnies d'éperons en fer verni noir.

Harnachement

- Le harnachement des chevaux fut le même que celui déterminé pour la 17e Légion.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 3 JANVIER 1835

Le 26 septembre 1834, le comte Drouet d'Erlon investi des fonctions de gouverneur général arriva à Alger avec pour premier soins de s'occuper de réduire les dépenses d'occupation que les chambres réclamaient toujours à grand bruit. Dans une lettre qu'il adressa au ministre le 19 novembre 1834 au sujet de l'organisation et de l'administration de la gendarmerie d'Afrique, il proposait plusieurs mesures dont certaines concernaient la tenue. Dans sa réponse du 3 janvier 1835, le ministre les approuvait dans leur ensemble et fixait la tenue comme suit :

Tenue

- Le pantalon de coutil bleu pour le service journalier, le pantalon de coutil blanc pour les parades et le pantalon gris bleu continueront de faire partie de l'uniforme suivant les saisons et la nature du service.

- La casquette continuera également d'être portée et il ne sera pas fait usage du schako.

- L'habit court vous ayant paru préférable au surtout actuellement en usage, je vais faire établir le tracé de coupe et le devis de cet effet dont je prescrirai ensuite la mise en service.

Harnachement

- Le harnachement sera conforme à celui de la gendarmerie de la 17e Légion.

Il faudra attendre la circulaire ministérielle du 6 novembre 1835 pour connaître avec plus de précisions les particularités de la tenue et l'équipement de la gendarmerie d'Afrique. Elle nous apprend que les gendarmes font usage d'un harnachement particulier et ne portent pas la grande botte. Le surtout est à basques courtes et le chapeau est remplacé par la casquette, mais c'est l'instruction de 18 avril 1836 qui nous éclaire entièrement à ce sujet.

Ce nom fut donné à différentes formations indigènes de guides et de gardes champêtres qui furent successivement organisées depuis 1831 pour servir d'interprètes et d'auxiliaires à la gendarmerie au cours de la conquête de l'Algérie.

Les premières unités furent créées en 1831 pour assurer la surveillance et la police autour d'Alger. Elles étaient commandées par deux scheiks ayant rang et la solde de maréchal des logis. En 1836, une unité de gendarmes Maures fut adjointe à la gendarmerie de Bône puis en 1839 le personnel fut rattaché aux bureaux arabes.

La gendarmerie maure ayant prouvée son efficacité, le gouverneur général de l'Algérie la réorganisa. Par arrêté du 5 juillet 1840 un peloton de gendarmerie maure est constitué à Constantine, le 1er octobre suivant est créé le peloton de gendarmerie maure de Philippeville. Le 20 novembre 1840, les unités de gendarmes maures de la province d'Alger sont réorganisées en deux escadrons de 115 hommes, officiers compris. Le premier prit le nom de gendarmerie maure d'Alger, le second fût partagé en deux et installé pour la première moitié à Blidah et la seconde à Coléah dont elles prirent le nom.

Les gendarmes Maures conservent leur tenue orientale. Elle est composée :

Habit

- veste arabe en drap bleu clair avec passepoil et ornement en soutaches et galons noirs,

- gilet en drap amarante,

- ceinture rouge en laine,

- culotte large en drap bleu clair,

- bottes arabes,

- calotte de Tunis et haick ou turban rouge pour coiffure,

- burnous en drap bleu clair doublé de blanc,

- les marques distinctives des grades sont semblables à celles adoptées pour les régiments de hussards.

Armement

- Un fusil fourni par les magasins de l'état. Les autres armes leur appartiennent.

Les officiers français de ces troupes sont autorisés à porter le même costume que la troupe en campagne. En ville, ils doivent porter :

- une capote en drap bleu clair,

- pantalon et casquette en drap garance du modèle adopté pour les chasseurs d'Afrique,

- boutons blancs et ronds.

Lorsqu'ils sont revêtus de leur uniforme français, les officiers portent les épaulettes d'argent du modèle adopté pour l'infanterie légère.

![]() Les unités de gendarmes maures ont été dissoutes par l'ordonnance du 7 décembre 1841 qui organisait les corps de troupe indigène en Algérie. Ils furent intégrés dès le 1er avril 1842 dans un corps de cavalerie indigène, dont la force initialement fixée à 20 escadrons prit le nom de spahis.

Les unités de gendarmes maures ont été dissoutes par l'ordonnance du 7 décembre 1841 qui organisait les corps de troupe indigène en Algérie. Ils furent intégrés dès le 1er avril 1842 dans un corps de cavalerie indigène, dont la force initialement fixée à 20 escadrons prit le nom de spahis.

Création de la gendarmerie coloniale

Ordonnance du 17 août 1835 (Mémorial, vol. 3, n° 1212, p.253)

Les unités de gendarmerie affectées aux colonies prennent le nom de gendarmerie coloniale ».

Cette ordonnance l'organise de la manière suivante :

- Compagnie de la Martinique : un chef d'escadron, deux lieutenants ou sous-lieutenants, cinq maréchaux des logis, douze brigadiers à cheval et quatre-vingts gendarmes à cheval (effectif total cent hommes).

- Compagnie de la Guadeloupe : identique à la Martinique.

- Détachement de Saint-Pierre et Miquelon : un maréchal des logis à pied, un brigadier à pied et huit gendarmes à pied.

INSTRUCTION DU 18 AVRIL 1836

Parue au journal militaire, cette instruction de 80 pages résume toutes les modifications successives apportées à l'uniforme de la gendarmerie départementale depuis quelques années. Elle précise également l'armement en dotation qui est le même que celui de la gendarmerie des départements.

L'uniforme de la gendarmerie d'Afrique est identique à celui porté par les gendarmes de la 17e légion sauf :

- le surtout des hommes à cheval est à basques raccourcies. Cela donne à ce vêtement une forme particulière qui lui fait donner le nom de Kurtka. La doublure et les retroussis sont en drap écarlate comme ceux des compagnies de gendarmerie départementale,

- Elle ne porte ni chapeau ni shako. Son unique coiffure en dehors du bonnet de police est la casquette d'Afrique (ancêtre du képi) qui est la coiffure de toute l'armée d'Afrique.

La coiffe en usage à cette époque est la casquette de la gendarmerie. Issue d'une modification du shako elle ne ressemble en rien à la casquette que l'on connaît de nos jours. Elle est confectionnée de la manière suivante :

- drap bleu avec une bande écarlate au bas, formant bourdalou de 50 mm de haut (il n'apparaît pas sur le dessin ci-contre).

- Un macaron de bois recouvert de drap écarlate est placé au milieu du calot.

- Un passepoil écarlate couvre les quatre coutures du turban.

- Une grenade pareille, suivant le grade, à celles des basques du surtout est placée sur le devant du turban, à la hauteur de la bande en drap écarlate.

- La visière et la jugulaire sont en cuir verni.

L'armement est identique à celui utilisé dans la gendarmerie départementale.

Circulaire ministérielle du 4 juin 1837 (Mémorial, vol.3, n° 1079, p. 227)

Cette circulaire du ministre de la Guerre précise que le recrutement des gendarmes coloniaux a lieu parmi les sous-officiers et gendarmes des légions et que le surplus est soumis aux mêmes formalités que le recrutement des gendarmes à cheval.

Ordonnance du 16 mars 1838 :

Cette ordonnance fixe les différents grades et emplois dans les armées. Pour la gendarmerie la hiérarchie est composée des grades suivants :

- Sous-officiers : gendarme ; brigadier ; maréchal des logis.

- Officiers : sous-lieutenant ; lieutenant ; capitaine ; chef d'escadron ; lieutenant-colonel ; colonel.

Elle précise dans son article 385 que les dispositions concernant l'avancement dans la gendarmerie départementale sont applicables à la gendarmerie coloniale.

La légion de gendarmerie d'Afrique

Ordonnance du 31 août 1839 (Mémorial, vol.3, n° 1079, p. 227)

Avec cette ordonnance, Louis Philippe Ier porte l'effectif du corps de la gendarmerie d'Afrique à 708 officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes et à 448 chevaux. Ce corps prend la dénomination de « légion de gendarmerie d'Afrique ». La légion est formée de quatre compagnies dont les chefs-lieux sont fixés à Alger, Bouffaric, Constantine et Oran.

1840 |

MARTINIQUE & GUADELOUPE Avec l'ordonnance du 6 septembre 1840, Louis-Philippe Ier fixe le complet de chacune des compagnies de gendarmerie employées à la Martinique et à la Guadeloupe à 148 hommes. Chaque compagnie est composée de quatre officiers, huit maréchaux des logis, seize brigadiers et cent vingt gendarmes. |

L'île BOURBON Par la même ordonnance, il organise sur l'île Bourbon une compagnie de gendarmerie composée d'un capitaine, trois lieutenants ou sous-lieutenants, cinq maréchaux des logis à cheval, onze brigadiers à cheval et quatre-vingts gendarmes à cheval. |

|

LA GUYANE Il installe en Guyane une demi-compagnie forte de cinquante hommes et composée d'un capitaine, de deux lieutenants ou sous-lieutenants, trois maréchaux des logis à cheval, cinq brigadiers à cheval, quarante gendarmes à cheval. |

Tous les personnels de ces compagnies sont montés. Les officiers, sous-officiers et gendarmes composant la compagnie de l'île Bourbon et la demi-compagnie de la Guyane sont prélevés dans les légions de gendarmerie départementale. Ils portent l'uniforme en usage en métropole.

C.M. dU 28 janvier 1841

Avec cette circulaire ministérielle, les militaires de tout grade du corps de la gendarmerie doivent à l'avenir porter la moustache.

INSTRUCTION DU 10 MARS 1841

Ce règlement sur l'uniforme, qui est une annexe à l'instruction du 18 avril 1836, est entièrement consacré à l'uniforme de la gendarmerie coloniale.

Tenue

- Habit court ou Kurtka. Il est coupé droit par devant et est fermé par 9 gros boutons d'uniforme. L'échancrure des devants est bordée d'un passepoil écarlate. Les parements sont en drap bleu bordés d'un passepoil écarlate et garnis de trois boutons. Les retroussis sont en drap écarlate.

- Le surtout est identique à celui de la gendarmerie départementale à l'exception des boutons qui sont en argent,

- le manteau à manches est identique à celui de la gendarmerie départementale à l'exception des boutons qui sont en argent,

- pantalon de drap gris bleu avec bande de drap bleu de roi,

- le pantalon de coutil blanc est identique à celui de la gendarmerie départementale, le pantalon bleu à celui porté par les gendarmes en Corse,

- veste d'écurie en coutil gris, coupée droit par devant et fermée par 9 petits boutons de même étoffe,

- les sous-officiers et gendarmes des colonies font usage d'un schako en cuir verni noir. Le galon de pourtour est en laine noire, la visière en cuir verni noir, il est surmonté d'un pompon en laine écarlate de forme sphérique, celui des officiers est argent. Le chapeau identique à celui de la gendarmerie départementale. Le bonnet de police en drap bleu de roi orné de deux galons en fil blanc, d'une grenade et d'un gland attaché au moyen d'un cordonnet.

- Les boutons d'uniforme sont en argent et portent l'empreinte d'un coq gaulois avec la légende : Gendarmerie coloniale et l'exergue Sûreté publique.

1846 |

NOUVELLE CALÉDONIE Avec l'ordonnance du 17 octobre 1846, Louis-Philippe Ier crée un détachement de gendarmerie à cheval pour le service des établissements français en Océanie. Il est composé d'un lieutenant ou sous-lieutenant, un maréchal des logis, trois brigadiers et quinze gendarmes (Total : 20). |

À cette date, le complet de la gendarmerie coloniale est de 15 officiers, 451 gradés et gendarmes à cheval, 10 gendarmes à pied et 469 chevaux.

Suite à la circulaire ministérielle du 14 janvier 1846, les mousquetons à silex de la 1re et 2e compagnie d'Afrique sont échangés contre le fusil de dragon transformé et armé de sa baïonnette. Les pistolets à silex sont remplacés par les pistolets de gendarmerie transformés, à percussion.

INSTRUCTION DU 21 AOÛT 1846

LA GENDARMERIE D'AFRIQUE

L'habillement, l'équipement et le harnachement de la gendarmerie d'Afrique sont semblables à ceux de la Corse à quelques différences près.

Tenue

- L'habit de petite tenue qui a pris officiellement le nom de kurtka est

garni d'une patte-martingale à pointe pour soutenir le ceinturon (c'est

la première fois que le ceinturon est porté sur l'habit). Le kurtka est

coupé droit par devant et fermé par neuf gros boutons d'uniforme.

- L'habit de grande tenue se distingue du précédent par le plastron écarlate qui le recouvre.

- La capote des hommes à pied est plus ample du bas et plus

courte que celle de France. Elle ferme sur la poitrine au moyen de deux

rangées de boutons.

- Les boutons de tous ces vêtements sont argentés et portent l'empreinte du coq gaulois avec l'exergue « sûreté publique » et la légende « Gendarmerie d'Afrique ».

- Le

pantalon en cuir de laine gris-bleu est

identique à ceux de la gendarmerie départementale. Le pantalon de

coutil de coton bleu est autorisé pour le service journalier. L'arme à

cheval porte le pantalon de tricot double blanc en grande tenue.

- La coiffure demeure la

même que

celle de 1836 et se compose d'un bonnet de police et d'un képy.

Armement

- La gendarmerie

d'Afrique est équipée du

fusil de dragon transformé à percussion avec baïonnette d'infanterie ;

épée d'officier à pied et en tenue de société : Mle 1822 ; épée pour

sous-officier et brigadier (tenue de résidence), modèle spécial 1835.

Harnachement

- Le harnachement spécifique est équipé d'un porte-crosse pour soutenir le fusil de dragon dont est armée la gendarmerie d'Afrique.

L'habillement de la gendarmerie coloniale est semblable à celui de la gendarmerie d'Afrique.

Tenue

- À l'habit de petite tenue, la gendarmerie coloniale est équipée de l'habit long pour la grande tenue avec plastron écarlate.

- Le manteau à manche est identique à celui de la gendarmerie d'Afrique.

- Le pantalon en drap gris-bleu comporte une bande bleue de roi. Les pantalons de coutil bleu et de coutil blanc sont à brayette comme ceux de la Corse.

- La veste d'écurie en coutil gris ferme au moyen de neuf petits boutons.

- La coiffure se compose d'un shako surmonté d'un pompon en laine écarlate, d'un chapeau avec coiffe en toile vernie identique à celui de la métropole et d'un bonnet de police.

Harnachement

- Le harnachement est identique à celui de la Corse.

Armement

- Pour les officiers : un sabre modèle 1822, une paire de pistolets modèle 1835 à percussion et canon rayé (suivant le modèle réalisé par le colonel de Pontcharra),

- pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à pied : un mousqueton de 1825 transformé à percussion et armé de sa baïonnette, d'un sabre-briquet et d'un pistolet,

- pour les maréchaux des logis à cheval : un sabre et une paire de pistolets,

- pour les brigadiers et gendarmes à cheval : un sabre, le même mousqueton que l'arme à pied, une paire de pistolets.

Les seuls objets qui distinguent la gendarmerie coloniale sont les boutons de tous ces vêtements qui sont argentés et portent l'empreinte du coq gaulois avec l'exergue « sûreté publique » et la légende « Gendarmerie coloniale ».

À compter de cette date, la tenue coloniale sera pratiquement identique à la tenue d'Afrique.

DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (24/02/1848 - 2/12/1852)

Lorsque la deuxième république s'installa, la gendarmerie se composait :

- de 26 légions de gendarmerie :

- 25 pour le service des départements de la métropole,

- 1 légion pour le département de l'Algérie à quatre compagnies (Alger, Blidah, Constantine et Oran),

- De la gendarmerie coloniale :

- 3 compagnies : Martinique, Guadeloupe, La Réunion,

- 1 demi-compagnie en Guyane,

- 2 détachements (Océanie et Saint-Pierre et Miquelon),

- de deux bataillon de gendarmerie mobile casernés à Paris,

- de la garde républicaine, chargée du service spécial de la ville de Paris comprenant :

- deux bataillons d'infanterie,

- deux escadrons de cavalerie,

- de 5 compagnies de gendarmerie maritime (Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, Toulon).

- de deux compagnies de gendarmes vétérans à Riom (Puy-de-Dôme),

La deuxième république sera à l'origine de la création d'emplois d'adjudants et de maréchaux des logis-chefs dans la gendarmerie départementale.

Circulaire ministérielle du 27 octobre 1848

Le ministre de la guerre impose aux militaires de tout grade de la gendarmerie de porter la mouche.

Arrêté du 16 décembre 1848

Cet arrêté dispose que les trois provinces de l'Algérie sont maintenues et transformées en départements qui seront soumis au même régime administratif que ceux de la métropole.

Circulaire du 21 décembre 1849

Le ministre de la guerre prescrit aux commandants de légion de gendarmerie le dépôt dans toutes les brigades d'un ouvrage intitulé « Mémorial de la gendarmerie » publié par le chef d'escadron Cochet de Savigny. Il vient en complément du « Dictionnaire de la Gendarmerie ».

Décret du 1er octobre 1849

Ce décret organise deux compagnies d'infanterie destinées à servir spécialement, dans l'étendue de l'Algérie, comme auxiliaires de la légion de gendarmerie d'Afrique. Ces deux compagnies à l'effectif de 124 militaires, officiers compris sont créées sous le nom de voltigeurs algériens. La solde, les indemnités et abonnement à allouer à ces compagnies ainsi que leur uniforme furent les mêmes que ceux fixés par décision du 25 octobre 1849.

DÉCISION DE 25 OCTOBRE 1849

Cette décision décrit l'uniforme du bataillon de voltigeurs corses et des compagnies de voltigeurs algériens. À quelques points de détails près, ces unités sont habillées et équipées de la même manière.

Tenue :

- Tunique en drap bleu foncé passepoilé en drap de même nature. Elle est coupée droit sur la poitrine et ferme par une rangée de neuf boutons d'uniforme. Le collet en drap du fond est échancré par devant. Les parements en pointe du même drap que le fond sont passepoilés en bleu et ferment par deux petits boutons d'uniforme. Les brides en drap bleu sont passepoilées de la même façon. Les boutons sont en argent demi-bombés. Les brides des tuniques des adjudants sont en galon d'or partagées au milieu par une raie ponceau. La tunique des officiers est plus courte.

- Le caban est en drap bleu foncé à capuchon, sans manche. Il ferme au moyen de trois brandebourgs à noeuds hongrois en lacet bleu foncé.

- Le pantalon en cuir de laine gris-bleu, sans passepoil avec ceinture en drap est à brayette. Pour la tenue d'été, le pantalon est en coutil bleu de même nuance que le pantalon de cuir.

- La veste ronde est de même forme et dimensions que celle de la gendarmerie.

Distinctions

- Les épaulettes des officiers ont un corps à écusson en galon d'argent, franges à petites torsades mates pour les officiers subalternes et à grosses torsades pour les chefs de bataillon,

- les adjudants ont une épaulette en or sur l'épaule droite et une contre-épaulette sur l'autre ; la troupe a des épaulettes en laine vert foncé.

- Galons de grade :

- caporal : deux galons parallèles en laine jonquille cul de dé de 22mm placés sur chaque avant-bras,

- sergent : un seul galon en argent à lézarde de 22mm placés sur chaque avant-bras,

- sergent-major : deux galons parallèles en argent à lézarde de 22mm placés sur chaque avant-bras,

- clairon : un galon en laine à losanges tricolores autour du collet.

- chevrons d'ancienneté : en argent cul de dé de 22mm pour les sous-officiers, en laine cul de dé écarlate pour les caporaux et soldats. Ils se posent sur le haut du bras gauche seulement,

Coiffures

- Shako en cuir avec manchon de drap bleu foncé orné au sommet d'un galon laine bleue de 20mm. Il est orné d'une cocarde, d'un pompon de forme ellipsoïde bleu. Sa jugulaire de 20mm de large est en cuir verni noir. Il est complété par un couvre-shako en toile vernie en noir d'un seul côté.

- Le bonnet de police à visière est en drap pareil à la tunique orné sur toutes les coutures d'un passepoil bleu. La visière inclinée de 25° est en cuir verni noir. Le bonnet de police des adjudants est identique à celui des caporaux et voltigeurs excepté le passepoil bleu séparant le bandeau du turban qui est remplacé par une tresse couleur or. Cette tresse est couleur argent pour les sous-lieutenants et leur nombre varie suivant le grade (lieutenant : 2, capitaine : 3, chef de bataillon : 4).

Équipement, Armement

- Banderole, baudrier et ceinturon de giberne, brodequins à clous en cuir noir.

- Fusil de dragon transformé à percussion, baïonnette d'infanterie et sabre d'infanterie Mle 1831.

Arrêté du 19 décembre 1849

L'effectif de la légion de gendarmerie d'Afrique est réduit à 582 officiers, sous-officiers et gendarmes et à 377 chevaux.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 8 AOÛT 1850

Cette décision apporte des modifications à l'instruction du 21 août 1846.

GENDARMERIE D'AFRIQUE

Le képy change de couleur. Son bandeau est désormais bleu foncé, son turban et son calot gris-bleu comme le pantalon. Il est orné sur toutes les coutures d'une ganse en argent. Sur le devant du bandeau de 40 mm est cousue une grenade en argent, brodée sur drap bleu foncé. Sa visière horizontale de 56 mm au milieu est en cuir noir sur le dessus et vert en dessous. Le rond ou calot légèrement enfoncé dans les bords du turban est orné tout au tour d'une ganse. Il est muni d'une jugulaire en veau verni de 18 mm avec boucle. Il mesure 130 mm sur le devant et 170 mm derrière. Il possède un couvre-képi et un couvre-nuque.

Le képy des officiers est orné d'une grenade en argent brodée en cannetilles mates. Les ganses sont remplacées par des tresses plates en argent. Leur nombre varie avec le grade.

1851 |

TAÏTI

Le décret du 12 novembre 1851 crée pour le service de l'Océanie (ici Taïti) un détachement de gendarmerie à pied. Il est composé d'un maréchal des logis, d'un brigadier et huit gendarmes (Total : 10). Par décret du 1er décembre 1851, ce détachement est placé sous le commandement d'un lieutenant ou sous-lieutenant. |

Décret du 22 janvier 1852 - Création de la Médaille militaire en faveur des soldats et sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de mer.

Décret du 26 mai 1852

Les deux compagnies de voltigeurs algériens sont licenciées. Les officiers rejoignent l'arme à laquelle ils appartenaient et les sous-officiers, caporaux et voltigeurs sont envoyés dans les corps d'infanterie d'Afrique.

SECOND EMPIRE (1852 - 1870)

En 1853, la gendarmerie de France se compose :

- de 26 légions pour le service des départements et de l'Algérie,

- de la gendarmerie coloniale composée de quatre compagnies pour la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion et la Guyane française,

- un poste de trois brigades aux îles Saint-Pierre et Miquelon,

- de deux bataillons de gendarmerie d'élite,

- de la garde de Paris chargée du service spécial de la ville de Paris,

- de deux compagnies de gendarmes vétérans,

- de deux bataillons de voltigeurs algériens.

Par lettre ministérielle du 1er février 1853, le maréchal de France De Saint-Arnaud, ministre secrétaire d'État de la Guerre, crée un service médical pour la gendarmerie. Dans chacune des places de garnison où se trouvent des médecins militaires, l'un d'eux ou plusieurs s'il y a opportunité sont désignés par le général commandant la division pour donner gratuitement et à domicile les soins médicaux nécessaires non seulement aux gendarmes employés dans ladite place, mais encore à leur famille.

C'est par touches successives que l'uniforme de la gendarmerie sera modifié au début du Second Empire. Il faudra attendre le 17 septembre 1853 pour que la gendarmerie (y compris de Corse et d'Algérie) prenne le nom de « gendarmerie impériale » et cependant, dès le 5 avril 1853, l'emblème de l'aigle français était placé sur les poignées d'épées, les plaques de ceinturon et de baudrier, les boutons, les coulants de ferrets, les plaques de bonnet à poils et de shako, les coquilles d'épées.

NOTE MINISTÉRIELLE DU 27 JUILLET 1853

Le shako est remplacé par le képy pour les officiers et la troupe. Il est avec sa coiffe en toile de coton vernie du même modèle que celui adopté pour la gendarmerie d'Afrique suivant la décision ministérielle du 8 août 1850. Les militaires de la gendarmerie coloniale sont autorisés à porter le chapeau de paille pour le service intérieur.

Décret du 11 janvier 1854

Afin de mettre l'organisation de la gendarmerie coloniale en harmonie avec la gendarmerie départementale, il est créé dans chacune des compagnies de la gendarmerie coloniale un emploi de maréchal des logis-chef et un emploi de maréchal des logis adjoint au trésorier.

Décret impérial du 1er mars 1854

Ce décret portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, fait la synthèse de tous les textes parus depuis la loi du 28 germinal An IV.

Suivant ce décret, le corps de la gendarmerie se compose :

- de 26 légions pour le service des départements et de l'Algérie,

- de la gendarmerie coloniale,

- de deux bataillons de gendarmerie d'élite, (ces deux bataillons sont supprimés et remplacés par le régiment de gendarmerie de la garde impériale)

- de la garde de Paris chargée du service spécial de la ville de Paris,

- d'une compagnie de gendarmes vétérans.

La hiérarchie militaire dans la gendarmerie des départements, de l'Algérie et des colonies se compose des grades de :

- brigadier ( commandant de brigade, secrétaire du chef de légion),

- maréchal des logis et maréchal des logis-chef (commandant de brigade, adjoint au trésorier),

- adjudant,

- sous-lieutenant,

- lieutenant (commandant d'arrondissement, trésorier)

- capitaine (commandant d'arrondissement, trésorier, commandant de compagnie)

- chef d'escadron ( commandant de compagnie ),

- lieutenant-colonel et de colonel ( commandant de légion ).

1854 |

AFRIQUE OCCIDENTALE

Création par décret du 30 septembre 1854 dans cette partie de l'Afrique d'un détachement de gendarmes composé d'un maréchal des logis à pied (commandant le détachement), de deux brigadiers, douze gendarmes à pied et un enfant de troupe. La tenue des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes partis au Sénégal est celle prescrite pour la gendarmerie d'Afrique. |

NOTE MINISTÉRIELLE DU 20 JANVIER 1857

Avec cette note, le ministre de la guerre arrête les modèles d'armes destinées aux officiers de gendarmerie

- Le sabre d'officier de cavalerie légère Mle. 1822

- L'épée d'officier supérieur de gendarmerie Mle. 1855 :

- lame de 815mm, deux pans creux sur chaque face depuis le talon jusqu'au milieu de la longueur ; poignée en corne de buffle ornée d'un filigrane doré, le pommeau, la garde et la demi-coquille sont ornés ; fourreau en cuir, chape et bout en laiton ; cravate en drap rouge.

- L'épée d'officier de gendarmerie Mle. 1855 :

- semblable à la précédente, mais monture en laiton doré imitant le filigrane des poignées ordinaires ; garde et pommeau en laiton doré ; aigle impérial en relief sur la demi-coquille fixe ;fourreau en cuir, chape et bout en laiton.

- Une paire de pistolets d'officiers de gendarmerie Mle. 1836 :

- canon à cinq pans courts, trente-six rayures, guidon en fer ; culasse à chambre cylindrique, capucine reliée à l'écusson ; monture ronde ; platine du système dit en arrière.

INSTRUCTION DE 20 OCTOBRE 1857

La gendarmerie porte la moustache et la mouche. La longueur de l'une et de l'autre devant être maintenue dans les limites raisonnables.

La tenue des gendarmes servant en Afrique est la même depuis 1846 seule la coiffure est une nouvelle fois modifiée. La gendarmerie d'Afrique porte un bonnet de police à visière semblable au képi de la départementale et une autre coiffure spécialement dénommée képy (avec un y), qui s'en distingue par la hauteur (120 mm devant et 165 mm en arrière) et l'absence du galon d'arme de 13 mm.

Décret impérial du 18 février 1860

Ce décret organise séparément les détachements de gendarmerie employés à Taïti et en Nouvelle-Calédonie à la suite de la division en deux gouvernements des établissements en Océanie :

- L'effectif du détachement de Taïti est fixé à seize militaires de l'arme à pied. Il est composé d'un maréchal des logis, deux brigadiers, douze gendarmes, un enfant de troupe (total : 16),

- L'effectif du détachement de Nouvelle-Calédonie est fixé à trente militaires. Il est composé d'un lieutenant, un maréchal des logis, trois brigadiers, trois gendarmes à cheval et un maréchal des logis, un brigadier, huit gendarmes à pied (total : 30)..

DÉCRET DU 20 OCTOBRE 1860

Afin de lui permettre d'avoir dans ses rangs des guides et interprètes, Napoléon III décide d'adjoindre au personnel de la légion de gendarmerie d'Afrique un certain nombre d'auxiliaires indigènes. Ces auxiliaires de la gendarmerie sont choisis parmi les indigènes à pied ou à cheval servant dans les spahis ou tirailleurs indigènes.

Ils conservent l'uniforme arabe en usage, mais ce dernier doit rappeler quant aux couleurs et aux marques distinctives, celui de la gendarmerie. Dès leur intégration dans le corps, il leur était alloué des allocations afin de se pourvoir d'effets d'uniforme et de se remonter selon le mode en usage dans la gendarmerie.

Comme tous les gendarmes, les indigènes choisis durent prêter serment devant le Commandant supérieur, mais également devant l'Iman de la mosquée, de servir la France avec dévouement et d'exécuter les ordres qui leur seraient donnés.

1862 |

LA COCHINCHINE

Au début de l'occupation française en Cochinchine une force publique fut organisée. Elle était composée de 4 brigades à cheval pour un effectif total de 50 gendarmes. |

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 21 MARS 1861

Ce texte apporte plusieurs modifications :

- Les officiers de la gendarmerie sont dotés d'une capote pour les petites tenues du matin.

- Adoption d'un collet manteau en remplacement de la capote pour la gendarmerie à pied. Ce nouveau manteau à collet comporte un capuchon pour l'Afrique.

- Une bande de drap bleu foncé est apposée sur la couture des pantalons bleu clair de tous les militaires de la gendarmerie départementale et de la garde, quel que soit leur grade.

- Suppression du pantalon en tricot blanc pour l'arme à cheval des légions de Corse et d'Afrique.

- Addition d'une mentonnière en cuir verni noir au bonnet de police à visière pour l'arme à cheval.

- Remplacement du porte- manteau par une besace pour la gendarmerie à cheval.

INSTRUCTION DU 23 FÉVRIER 1862

Le képi de la gendarmerie d'Afrique est modifié par l'adjonction d'une ventouse à trous au sommet du calot.

Comme les autres troupes, les gendarmes perçoivent une coiffe de képi en calicot blanc avec couvre-nuque. Le col noir est abandonné au profit d'une cravate en toile bleue.

Cochinchine

Décret impérial du 12 octobre 1868

La force publique de gendarmerie employée en Cochinchine prend la dénomination de détachement de gendarmerie de la Cochinchine. Commandé par un capitaine, l'effectif de ce détachement est composé de deux lieutenants, huit sous-officiers et 32 gendarmes à cheval, 13 sous-officiers et 47 gendarmes à pied, deux enfants de troupe. L'effectif total est de 105 hommes.

LA IIIe RÉPUBLIQUE (1870 - 1940)

Lorsque la IIIe république s'installe, la gendarmerie nationale est à l'effectif de 19 735 hommes.

Dès 1871, il est porté à 23 000 hommes avec la création d'une légion de gendarmerie mobile de 1 222 hommes et l'augmentation de la garde républicaine de 2 856 hommes à 6 246. À cela il convient d'ajouter les gendarmes de l'Afrique au nombre de 867, les gendarmes des colonies 800, les gendarmes maritimes 600.

La gendarmerie coloniale est alors composée de :

- 3 compagnies installées à la Martinique, la Guadeloupe et l'île de la Réunion,

- 6 détachements stationnés à la Guyane française, à la Nouvelle-Calédonie, Taïti, Saint-Pierre et Miquelon, au Sénégal et à la Cochinchine.

L'uniforme de la gendarmerie coloniale est composé de deux tenues :

- La grande tenue : habit long avec plastron et retroussis écarlates comme la gendarmerie départementale, aiguillettes et trèfles en fil blanc, pantalon en cuir de laine bleu clair avec bandes en drap bleu foncé et porté sur des demi-bottes, shako en veau noir verni, pompon écarlate.

- Petite tenue : kurtka, shako, pantalon en coutil blanc ou bleu.

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 13 AOÛT 1872

Cette instruction reprend dans son ensemble la décision ministérielle de 1871 et lui apporte de nombreuses précisions et quelques modifications. L'habillement de la gendarmerie se compose pour les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes d'une petite et une grande tenue :

- Petite tenue

- tunique en drap bleu foncé, pantalon en cuir de laine bleu-clair avec bandes de drap bleu-foncé ; pour le service à cheval, un pantalon demi-collant en drap bleu-clair dit hongroise avec bande de drap bleu-foncé

- Grande tenue

- même tunique et pantalon pour l'arme à pied, d'un pantalon de tricot blanc pour l'arme à cheval.

GENDARMERIE D'AFRIQUE

La tunique, le pantalon de cuir de laine bleu-clair, le pantalon de treillis, le mateau, le collet-manteau, la veste des sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont semblables à ceux des départements. Les différences sont les suivantes :

- L'arme à cheval ne fait pas usage d'un pantalon à la hongroise mais utilise un pantalon ordinaire porté sur les petites bottes et garni jusqu'au genou d'une fausse botte en peau de veau noir.

- Le képi est plus haut que celui des départements 120 mm par devant et 165 mm par-derrière. Le bandeau est en drap bleu-foncé, le calot et le turban en drap bleu-clair. Il est orné sur toutes ses coutures d'une ganse en argent de 2mm et possède une grenade en argent sur le devant brodée sur drap bleu foncé. Il est recouvert d'une pièce de coton vernie noire avec couvre-nuque. La coiffe de képi et le couvre-nuque sont en calicot blanc en tenue de service d'été.

- Le col de satin noir est remplacé par une cravate de coton bleu clair.

- Les sous-officiers et gendarmes sont autorisés à porter pour le service journalier le pantalon de coutil de coton bleu.

- Le collet-manteau de l'arme à pied est pourvu d'un capuchon mobile.

Note M. du 13 janvier 1873

- La coupe et la dimension de la tunique sont dorénavant uniques pour toutes les subdivisions de l'arme.

- Pour les légions de Corse et d'Afrique, le pantalon de coton bleu est remplacé par un pantalon de coutil gris.

C.M. du 7 juillet 1873

Le ministre de la Marine rend applicable à la gendarmerie coloniale la décision du ministre de la guerre du 13 août 1872. Les gendarmes seront armés :

- Arme à pied

- 1 pistolet révolver,

- 1 carabine de gendarmerie modèle 1866, avec sabre-baïonnette.

- Arme à cheval

- 1 pistolet révolver,

- 1 carabine de gendarmerie modèle 1866, avec baïonnette quadrangulaire,

- 1 sabre de cavalerie légère, modèle 1866.

Les sous-officiers, brigadiers, tambours et trompettes porteront l'épée dans la tenue de résidence.

INSTRUCTION DU 18 SEPTEMBRE 1873

Cette instruction concerne les effets d'habillement et d'équipement de la gendarmerie coloniale composée des colonies de Saint-Pierre et Miquelon, de la Guyane, du Sénégal et de l'Océanie de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Cochinchine et de la Nouvelle-Calédonie.

En raison de son climat, les gendarmes du détachement de Saint-Pierre et Miquelon sont vêtus comme ceux de la gendarmerie départementale.

Pour les compagnies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Cochinchine, de la Nouvelle-Calédonie et les détachements de la Guyane, du Sénégal et de l'Océanie, l'habillement pour les deux armes est fixé comme suit :

Tenue

Pour les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes

- Une tunique en drap bleu foncé boutonnant droit sur la poitrine à l'aide de 9 gros boutons d'uniforme, portant grenade et légendés « gendarmerie ; ordre public ».

- Le collet est en drap bleu foncé et passepoilé du même drap. Les deux extrémités sont ornées d'une grenade à dix flammes entrelacées en fil blanc pour les gendarmes et argent pour les sous-officiers et brigadiers,

- les parements sont en drap bleu foncé passepoilés de drap écarlate,

- un passant de trèfle en fil blanc tissé à point de Hongrie est fixé sur chaque épaule,

- la tunique des gendarmes à cheval est semblable à celle des gendarmes à pied sauf la jupe qui est entièrement doublée en escot écarlate et dont chaque pan porte une agrafe permettant de les relever en forme de retroussis,

- un pantalon bleu clair en cuir de laine orné de chaque côté d'une bande de drap bleu foncé ; celui des cavaliers est équipé d'un sous-pied en cuir qui se fixe au bas de chaque jambe par quatre boutons. Il est à brayette.

- un pantalon de coutil gris pour les deux armes, autorisé pour le service journalier,

- un manteau à manches en étoffe de laine légère et imperméable,

- une capote-manteau à capuchon en drap bleu foncé imperméabilisé.

Pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes :

- Une tunique courte en molleton bleu fermée au moyen de deux rangées de cinq gros boutons d'uniforme. Le collet est orné d'une grenade à dix flammes. Elle est garnie d'une poche de poitrine plate et de passant de trèfles.

Pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes à cheval :

- Un pantalon d'écurie en treillis de Laval.

Distinction

- Officiers : épaulette à écusson en galon d'argent,

- les sous-officiers, brigadiers et gendarmes portent les trèfles. Pour les maréchaux des logis-chefs et maréchaux des logis en fil d'argent et laine bleue de roi(1), pour les brigadiers fil blanc et argent, pour les gendarmes en fil blanc, pour les trompettes en fil blanc et laine écarlate(2).

- Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes portent l'aiguillette sur l'épaule gauche. Les cordons pour les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants sont en argent en cannetille, argent mat pour les officiers supérieurs. Pour les maréchaux des logis-chefs et maréchaux des logis en laine bleu de roi et filé d'argent (50mm filé d'argent, 25mm laine bleue). Pour les brigadiers même couleur, mais inversée (25mm filé d'argent, 50mm laine bleue). Ils sont blanc pour les gendarmes et filé d'argent et laine écarlate pour les trompettes.

- La grenade est à dix flammes.

Coiffure

- Grande tenue

- En grande tenue pour toutes les colonies : képi droit et ferme avec coiffe en toile blanche (bandeau en drap bleu foncé, turban et calot en drap bleu clair). Visière en cuir noir horizontale. Il est orné sur toutes les coutures d'une ganse en argent et d'une grenade sur le devant. Le képi est équipé d'un couvre-képi en toile de coton vernie noire avec couvre-nuque.

- Petite tenue

- le bonnet de police à visière en drap bleu clair avec bandeau en drap bleu foncé. Il mesure 100mm devant et 140mm à l'arrière. Il est orné de ganses en fil blanc sur toutes les coutures, du galon de fonction blanc de 13mm entourant la partie supérieure du bandeau, d'une grenade sur le devant, de tresses plates en nombre variable suivant le grade des officiers.

- Pour la Cochinchine : le sallaco, confectionné en feuille de palmier fendue et tressée à quatre brins cousus en spirale . Il se porte avec une jugulaire en cuir noir et peut être recouvert d'une coiffe en toile blanche sans ruban ni ornement.

- Pour les autres colonies : le chapeau de paille également réalisé en feuille de palmier fendue et tressé à quatre brins en une seule natte cousue en spirale. Il est à bord faiblement relevé. Il peut être recouvert d'une coiffe en toile blanche que l'on fixe à l'aide d'un cordon.. Cette dernière est garnie d'un bourdalou en ruban de soie noire à bouts flottants en arrière et d'une grenade à neuf flammes brodée en filé d'argent sur un écusson de drap bleu.

Armement

- Arme à pied : révolver, mousqueton modèle 1866, sabre-baïonnette.

- Arme à cheval : révolver, mousqueton modèle 1866 avec baïonnette quadrangulaire, sabre de cavalerie légère modèle 1822.

- Pour la tenue de résidence :

- pour les sous-officiers et brigadiers : épée modèle du 5 avril 1853 modifiée 1872,

- pour les officiers : révolver, sabre de cavalerie légère modèle 1822, l'épée modèle 1855 modifiée 1872.

(1) La teinture du drap couleur bleu de roi est obtenue exclusivement par le traitement à l'indigo.

(1) La teinture du drap couleur écarlate est obtenue eclusivement par le traitement à la cochenille.

Note M. du 20 avril 1874 :

Le ministre de la guerre décide d'assigner une dénomination uniforme à la coiffure de petite tenue des troupes de toutes armes, laquelle, suivant les époques a été appelée indifféremment : bonnet de police à visière, casquette, képi. À compter de cette date, cette coiffure est désignée exclusivement et réglementairement sous le nom de képi.

C.M. du 16 juillet 1874 :

À compter de cette date, le révolver n'est plus porté dans le portefeuille de correspondance(1) mais dans un étui sur l'homme. Cet étui doit recevoir le pistolet Mle. 1873 et être pourvu d'une case pouvant contenir les cartouches. Il est muni d'une bretelle destinée à passer en sautoir sur l'épaule, afin de soulager le ceinturon d'une partie du poids de l'arme. Il est porté à gauche pour ne pas gêner le port du fusil à droite.

(1) À la suite de cette décision, le ministre de la guerre supprime dans une note du 24 août suivant la fonte en vache lisse qui se trouvait à l'intérieur du portefeuille de correspondance.

LA 31e LÉGION DE GENDARMERIE

Avec la loi du 13 mars 1875 portant réorganisation de l'armée, il fut décidé que la légion de gendarmerie d'Afrique serait rattachée au 19e corps d'armée. Une décision ministérielle du 27 avril 1875 établit que les quatre compagnies d'Algérie formeraient la 31e légion de gendarmerie.

Loi du 24 juillet 1875

Loi portant sur le service de la gendarmerie aux armées. Lorsqu'une armée est constituée et mobilisée, le commandant supérieur de la gendarmerie y reçoit le titre de grand prévôt, et le commandant de la gendarmerie de chaque corps d'armée s'appelle prévôt. La gendarmerie remplit à l'armée des fonctions analogues à celles qu'elle exerce dans l'intérieur : la constatation des crimes, délits et contraventions, la rédaction des procès-verbaux, la poursuite et l'arrestation des coupables, lapolice, le maintien de sont de sa compétence et constituent ses devoirs.

D.M. du 14 mars 1879 :

Sous la date du 31 mars 1878, le ministre de la Marine décidait que les troupes de marine stationnées au Sénégal, à la Guyane et en Cochinchine porteraient à l'avenir un casque en liège recouvert de toile blanche du même genre que celui qui est réglementaire pour les troupes anglaises. Par décision du 14 mars 1879, ce casque fut rendu réglementaire pour la gendarmerie coloniale.

LA 19e LÉGION DE GENDARMERIE

Par décret du 22 novembre 1879, réalisant une nouvelle organisation de la gendarmerie, la 31e légion prit à cette date le numéro du corps d'armée et devint la 19e légion de gendarmerie.

1882 |

TUNISIE

Les combats entre tribus algériennes et tribus khroumirs en territoire algérien fournissent un prétexte à Jules Ferry pour s'emparer de la Tunisie. En avril 1881, les troupes françaises y pénètrent et son accompagnées d'un corps prévôtal à l'effectif de 55 hommes et d'un détachement de 93 hommes tiré du bataillon de gendarmerie mobile. Le 15 juin 1882, ces deux unités seront réunies sous le nom de détachement de gendarmerie du corps d'occupation de Tunisie. Sous les ordres d'un capitaine, ce détachement sera scindé en deux divisions, une à Tunis et l'autre à Sousse. |

1883 |

MADAGASCAR

La gendarmerie fit son apparition sur la grande île australe d'une manière peu conventionnelle. En effet, c'est comme force militaire complémentaire que 20 gendarmes venant de l'île de la Réunion furent mis à la disposition des autorités militaires pour mener plusieurs opérations dans les localités de Tamatave et de Vohémar. Lors de l'évacuation de l'île en janvier 1887, le détachement retourna à la Réunion à l'exception de trois brigades laissées à Diego-Suarez que le traité de paix reconnaissait comme possession française. En 1895, un corps expéditionnaire fut envoyé sur l'île. Il était accompagné d'une prévôté composée de 3 officiers, 5 gradés et gendarmes renforcés par la suite de 15 autres. Par décret du 18 juillet 1901, la force publique de gendarmerie est transformée en détachement de gendarmerie à Madagascar. Elle est composée d'un capitaine commandant le détachement, d'un lieutenant, 9 sous-officiers et 36 gendarmes à cheval, 10 sous-officiers et 36 gendarmes à pied. |

1883 |

LE TONKIN

C'est avec le corps expéditionnaire du Tonkin qui avait dans sa formation une force publique tirée du bataillon de gendarmerie mobile, que la gendarmerie fit son apparition sur ce continent. Arrivée le 14 juillet 1883 dans ce pays, elle comprenait un maréchal des logis, un brigadier et huit gendarmes. Le 18 février 1884, un deuxième détachement, également tiré du bataillon de gendarmerie mobile, vient renforcer le premier sous les ordres d'un capitaine. L'effectif de ce détachement était de 20 gradés et gendarmes. Ils sont alors transformés en prévôté du corps expéditionnaire. La tenue des officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes partis au Tonkin est identique à celle portée en France. |

Décision ministérielle du 12 mars 1883 :

La distinction hiérarchique des officiers se faisait à cette époque par le jeu des épaulettes (couleur, torsades) des contre-épaulettes et des aiguillettes. Avec cette décision, le ministre de la guerre autorise les officiers de gendarmerie (gendarmerie départementale, légion d'Afrique, bataillon mobile et garde républicaine) en petite tenue et dans leur service journalier à porter sur les manches de la tunique et du manteau des galons de grade à la place des épaulettes et aiguillettes. Cette décision entraîna pour les officiers la modification des parements des manches de la tunique qui étaient taillés en pointes et se prêtaient parfaitement au galonnage en chevron des maréchaux des logis et brigadiers. Les grades des officiers étaient constitués de galons or ou argent suivant l'arme dit en traits côtelés de 6mm placés parallèlement et immédiatement au-dessus du parement et faisaient le tour de la manche. Leur nombre indiquant le grade de l'officier. Cette décision sera appliquée aux adjudants sous-officiers.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 1er JUIN 1884

La tunique en drap bleu est supprimée pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes sauf pour le détachement de Saint-Pierre et Miquelon.

Par décision présidentielle du 28 mars 1885, les économies réalisées par la suppression du bataillon de gendarmerie mobile permettent la création d'une gendarmerie sédentaire en Tunisie. Ce détachement autonome est constitué de 18 brigades (9 à cheval et 9 à pied).

INSTRUCTION DU 11 AOÛT 1885

Cette instruction résume l'ensemble des modifications apportées à l'uniforme de la gendarmerie ( gendarmerie départementale, de la Corse, d'Afrique, de la garde républicaine et des auxiliaires indigènes de la gendarmerie d'Afrique) depuis 1872. L'habillement se compose de deux tenues :

- La petite tenue : tunique en drap bleu foncé, pantalon bleu clair avec bandes bleu foncé, pour l'arme à cheval d'une hongroise avec bande bleu foncé.

- La grande tenue : identique à la première, mais pour l'arme à pied, d'une veste et d'un collet-manteau ; pour l'arme à cheval, d'un pantalon de tricot blanc, d'un manteau, d'une veste, d'un pantalon d'écurie en treillis ; pour les officiers, une capote manteau.

LA GENDARMERIE D'AFRIQUE

Tenue

Pour les gendarmes coloniaux (l'habillement est semblable à celui de la Corse) :

- La hongroise et les grandes bottes sont remplacées par le pantalon de drap bleu clair porté par-dessus la petite botte,

- le personnel est pourvu de deux képis : celui de la légion d'Afrique pour la grande tenue qui est légèrement plus haut que celui de la métropole et peut être recouvert d'un couvre-képi avec couvre-nuque et du képi du modèle en usage dans la gendarmerie des départements pour la petite tenue.,

- le col noir est remplacé par une cravate en toile de coton bleu clair.

Pour les gendarmes auxiliaires indigènes (les éléments de la tenue sont du modèle des spahis) :

- veste arabe en drap bleu foncé, ornement en fil et laine blanche; passe-poils écarlates,

- gilet arabe en drap bleu clair avec tresse en laine blanche,

- pantalon à larges plis en drap bleu clair, tresse de poche en laine noire,

- burnous d'ordonnance en drap bleu foncé garni à l'intérieur d'un escot écarlate,

- ceinture en tissu de laine écarlate,

- chéchia de laine feutrée garance, gland bleu en bourre de soie,

- turban de laine blanche,

- pantalon d'été en lin écru du modèle que le pantalon d'ordonnance,

- ceinturon en cuir rouge garni d'une plaque portant les mots : Gendarmerie auxiliaire indigène,

- bottes moles, dragonne, giberne avec grenade en cuivre, éperons.

Armement

- Arme à pied : révolver, carabine de gendarmerie modèle 1874 modifiée 1880, sabre-baïonnette,

- arme à cheval : révolver, carabine modèle 1874 avec baïonnette quadrangulaire, sabre de cavalerie légère modèle 1822;

Par décret du 6 février 1888, la force publique de gendarmerie employée au Tonkin et en Annam prend la dénomination de détachement de gendarmerie du Tonkin et de l'Annam. Son effectif est fixé à 1 lieutenant, 1 maréchal des logis comptable, 2 maréchaux des logis à pied, 6 brigadiers à pied, 40 gendarmes à pied. Le détachement est réparti en huit brigades stationnées à Hanoï, Dap-Cau, Sontay, Nam-Dinh, Haiphong, Hué et Tourane.

Son effectif sera porté par décret du 30 octobre 1894 à soixante-quinze hommes, dont un capitaine et un lieutenant.

Note M. du 3 avril 1886

Par extension des dispositions prévues au décret du 17 mars 1886 concernant les officiers et sous-officiers des corps de troupe, les militaires de tous grades de la gendarmerie départementale et algérienne et de la garde républicaine ont la faculté de porter, à leur gré, les moustaches et la mouche ou la barbe entière, celle-ci assez courte pour ne pas masquer les grenades du collet.

NOTE MINISTÉRIELLE DU 14 SEPTEMBRE 1888

CORSE ET AFRIQUE

Le képi de grande tenue est rigide. Il s'orne du galon d'arme de 13 mm en argent à la partie supérieure du bandeau. Surcelui-ci est brodée une grenade en argent. Le képi reçoit une cocarde fixée par une ganse et un macaron en argent et laine, un gousset porte-pompon et un pompon ovale dont le quart inférieur et postérieur est supprimé. Sa hauteur sur le devant est de 105 mm et de 155 mm sur l'arrière. Toutes les coutures sont recouvertes d'une ganse ronde en cordonnet tissé deux tiers en argent et un tiers en laine bleue.

Cette coiffure est identique du gendarme au maréchal des logis-chef. Celle des adjudants comporte une soutache de grade en or. Pour les officiers les ganses et soutaches sont en argent et il s'y rajoute les soutaches de grade. Le képi des officiers et adjudants est orné d'un noeud hongrois sur le dessus du calot et une fausse jugulaire en galon d'argent (or pour les adjudants). Le pompon entièrement en argent (or pour les adjudants) est remplacé en grande tenue pour les officiers supérieurs par l'aigrette ou le plumet tricolore prescrit pour toutes les armes par décision ministérielle du 11 juin 1886.

CIRCULAIRE DU 13 NOVEMBRE 1888

Les dispositions de cette note ne sont pas applicables au détachement de Saint-Pierre et Miquelon.

Tenue

Suppression du paletot de molleton pour l'arme à cheval et l'arme à pied. Il est remplacé par un dolman en flanelle bleue fermant droit sur la poitrine au moyen de neuf gros boutons d'uniforme. Son collet de 30mm de hauteur est coupé à angle droit. Il est orné à chaque extrémité d'une grenade. Il est garni de boutons destinés à fixer la col blanc qui doit déborder du collet de 4mm au maximum. Ce molleton possède une poche ouverte en biais sur le côté droit de la poitrine. Sur chaque épaule sont cousus une bride et un bouton d'uniforme servant à fixer les épaulettes. Les devants sont parementés et passepoilés en drap du fond. Les manches, sans parements, sont coupées d'un seul morceau et rempliées au bas sur lesquelles sont cousus deux petits boutons d'uniforme.

Distinction

Les insignes de grade, qui restent inchangés, sont placés sur les manches de la même manière que ceux de la tunique de la gendarmerie métropolitaine.

Coiffe

Le casque est conservé, mais il est muni d'une grenade du modèle adopté pour l'artillerie de marine en métal blanc pour la troupe et maillechort argenté pour les officiers.

Harnachement

Toutes les parties du harnachement et du grand équipement en cuir verni sont remplacées par du cuir fauve.

Le décret du 13 mars 1889

Ce décret réorganise la gendarmerie coloniale et fixe son effectif à 898 officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes. La gendarmerie coloniale est alors déployée dans dix colonies :

- Cie de la Martinique : 5 officiers, 139 gendarmes à cheval, 19 à pied; (163)

- Cie de la Guadeloupe : 5 officiers, 139 gendarmes à cheval, 29 à pied; (173)

- Cie de la Réunion : 4 officiers, 102 gendarmes à cheval, 74 à pied; (180)

- Cie de la Nouvelle-Calédonie : 5 officiers, 92 gendarmes à cheval, 48 à pied; (145)

- Détachement de la Guyanne : 3 officiers, 20 gendarmes à cheval, 245 à pied; (68)

- Détachement de Taïti : 1 officier, 137 gendarmes à pied; (38)

- Détachement de l'Annam et du Tonkin : 1 officier, 49 gendarmes à pied; (50)

- Détachement Saint-Pierre et Miquelon : 21 gendarmes à pied;

- Détachement de la Cochinchine : 2 officiers, 51 gendarmes à cheval (53)

- Détachement du Sénégal : 9 gendarmes à pied.

Le décret du 6 juin 1891

La loi de finances du 16 décembre 1890 réduit les crédits inscrits au titre de la gendarmerie coloniale. Ce décret réduit les effectifs de la compagnie de la Martinique à 4 officiers et 104 sous-officiers et gendarmes, celle de la Guadeloupe à 4 officiers et 113 sous-officiers et gendarmes, celle de la Réunion à 3 officiers et 115 sous-officiers et gendarmes, celle de Nouvelle-Calédonie à 4 officiers et 123 sous-officiers et gendarmes. Le détachement du Sénégal est supprimé.

La loi de finances promulguée le 18 avril 1893 qui augmente les crédits au titre de la gendarmerie coloniale permettra de rétablir une partie des effectifs à savoir : un chef d'escadron dans les compagnies de la Martinique, Guadeloupe et Nouvelle-Calédonie ; 15 sous-officiers et gendarmes pour la compagnie de la Guadeloupe, 14 sous-officiers et gendarmes pour la compagnie de la Réunion ; deux brigadiers et quinze gendarmes pour la compagnie de Nouvelle-Calédonie ; un brigadier et quatre gendarmes pour le détachement de Taïti.

Décret du 13 mars 1889 :

Avec ce décret des emplois d'adjudant ont étaient créés dans la gendarmerie coloniale par application du décret du 26 mars 1887 créant des emplois d'adjudant et de maréchal des logis-chef en métropole.

Remplacement, au cours de l'année 1892, de la carabine modèle 1874 par la carabine modèle 1890 qui est une arme à répétition. Plus courte de 20cm environ que le modèle précédent (96 cm au lieu de 1,17 m), l'arme est munie d'une hausse de tir. Sa portée maximale est de 2000 m. Elle est équipée d'un chargeur mobile contenant trois cartouches.

Décret du 8 mars 1892

L'administration des colonies est détachée du ministère du Commerce et de l'Industrie et rattachée au ministère de la Marine.

1895 |

L'Afrique-Occidentale Française (AOF) Un décret du 16 juin 1895 crée le gouvernement général de l'Afrique-Occidentale française (AOF) composé des territoires du Sénégal, du Soudan français, de la Guinée et de la Côte-d'Ivoire. Cet ensemble constitué en plusieurs étapes sera composé à terme de huit colonies : la Mauritanie, le Sénégal, le Soudan français (Mali), la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta (Burkina Faso) et le Dahomey (Bénin). Le gouvernement général de l'AOF sera d'abord installé à Saint-Louis (1895-1902) puis à Dakar, suivant le décret du 1er octobre 1902 portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique-Occidentale Française (1902-1960). La fédération sera dissoute en 1958. |

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 8 AOÛT 1895

Les gendarmes de ces îles sont autorisés à porter un bonnet de police spécial destiné à garantir ces militaires contre le froid rigoureux de l'hiver. Jusqu'à ce jour, le képi était la seule coiffure admise.

Il est en drap bleu clair semblable à celui des pantalons. De forme oblongue, son pourtour peut à volonté se rabattre ou se relever. Il est orné du galon de fonction de 13mm, d'une ganse en fil blanc dans la partie supérieure du bandeau, d'une grenade en fil blanc.

Pour les sous-officiers et brigadiers, le galon en la grenade sont en argent, la ganse est mélangée 2/3 argent et 1/3 laine bleue.

D.M. de décembre 1896

Le ministre de la Marine décide, à compter de janvier 1897, de remplacer le révolver modèle 1873 et la carabine modèle 1874 en service dans la gendarmerie coloniale par le révolver modèle 1892 et la carabine modèle 1890.

NOTE MINISTÉRIELLE DU 23 SEPTEMBRE 1897

Le képi de grande tenue est semi-rigide. Il s'orne d'une cocarde striée aux couleurs nationales de 45 mm. Les soutaches de grade, la grenade et le galon de pourtour sont semblables à ceux du képi ordinaire. Le pompon se porte incliné à l'avant. En grande tenue, les chefs de légion font usage d'une aigrette de plumes de héron blanches de 120 mm de hauteur. Le plumet droit est tricolore pour les officiers supérieurs, rouge pour les officiers subalternes. Le képi est muni d'une jugulaire en cuir noir de 11 mm de large. Le képi des adjudants se distingue de celui des sous-lieutenants par la soutache du bandeau couleur or.

Création de la médaille coloniale

Loi du 18 juillet 1893 :

Création d'une médaille coloniale unique, destinée à récompenser les services militaires dans les colonies, résultant de la participation à des opérations de guerre dans une colonie ou dans un pays de protectorat

Par décret du 5 août 1898, le détachement de gendarmerie de la Tunisie est transformé en compagnie autonome. À cette occasion il est créé un emploi de chef d'escadron commandant la compagnie à Tunis.

1899 |

LE SÉNÉGAL

Création par décret du 10 juin 1899 d'un détachement de gendarmerie à pied au Sénégal composé d'un maréchal des logis-chef (commandant le détachement), 1 maréchal des logis, 1 brigadier, douze gendarmes. |

Par arrêté du 31 décembre 1899, le gouverneur général de l'Indochine promulgue le décret du 24 août 1899 modifiant l'organisation du détachement de gendarmerie de l'Indochine qui est transformé en compagnie de gendarmerie. La résidence du commandant de compagnie est fixée à Hanoï. Le 26 août 1899, la compagnie est placée sous les ordres d'un officier supérieur. Son effectif est de 3 officiers et 130 gradés et gendarmes dont 17 à cheval. Elle est divisée en deux arrondissements :

- – celui du Tonkin et de l'Annam, commandé par un lieutenant ;

- – celui de Cochinchine et du Cambodge, commandé par le capitaine.

Le 6 janvier 1902, une brigade de six hommes était créée à Fort-Bayard, sur le territoire de Kouang-Tchéou-Wan qui venait d'être cédé à bail à la France.

Le 11 mai 1903, en vue de faciliter les relations du personnel avec la population indigène, il est créé des auxiliaires indigènes à pied, qui sont attachés à la gendarmerie locale. Leur effectif, primitivement fixé à quarante, devait subir de nombreuses variations pour retomber en 1935 à un nombre sensiblement égal.

Le 9 juin 1903, l'arrondissement du Tonkin et de l'Annam se divise en deux arrondissements : Hanoï et Haïphong.

1900 |

CHINE