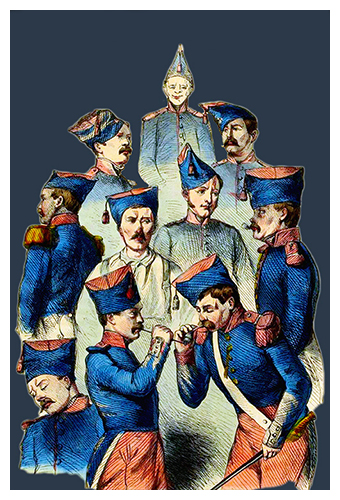

Les différents types de coiffures militaires adoptées dans les armées ont varié à l'infini depuis leur création. Avant la découverte des armes à feu, elles étaient considérées comme arme défensive. En France, jusqu'à Charles VII, le heaume de fer et le casque à cimier furent les seuls en honneur avant d'être abandonnés au profit du chapeau de feutre qui resta longtemps la seule coiffure militaire aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cette coiffe plus légère et commode à porter était bordée de divers galons qui servaient à la consolider et en même temps à distinguer les grades. À l'instar des casques de métal qui eurent leur lot de transformations, on multiplia les essais sur les chapeaux sans jamais arriver à une solution satisfaisante. Dès qu'un modèle était adopté, on s'empressait d'en étudier un autre. Avec les ordonnances de 1767 et 1776, trois autres coiffures furent mises en usage dans l'armée française : le shako de hussard, le bonnet de grenadier, le casque de dragon.

Chapeaux, shakos, bonnets à poils, colback, tous ont subi de nombreuses modifications et les derniers modèles étaient toujours présentés comme un progrès sur son prédécesseur. Cependant, la cause de ces changements tenait plus à des effets de mode et de fierté qu'à une réelle nécessité d'amélioration technique ou de confort pour les militaires. Si la gendarmerie resta fidèle à son bicorne pendant prés de deux siècles, elle coiffa, eu égard à la spécificité que l'on attribua à certaines de ses compagnies, d'autres coiffures dont voici un aperçu.

Sous le règne de Louis XIV, lorsque l'habit militaire prit place dans nos armées, le chapeau de feutre à larges bords y était porté depuis l'abandon de la cuirasse. En 1697, le chapeau fut l'objet de remaniements ; on en retroussa les bords de trois côtés, on le galonna d'or ou d'argent, on le décora d'une cocarde afin de lui donner l'aspect d'une coiffure militaire en accord avec l'uniforme alors naissant. Ce chapeau classique s'appelait le lampion. Il fallut attendre l'ordonnance du 16 mars 1720 pour avoir une description plus précise de cette coiffure concernant la maréchaussée.

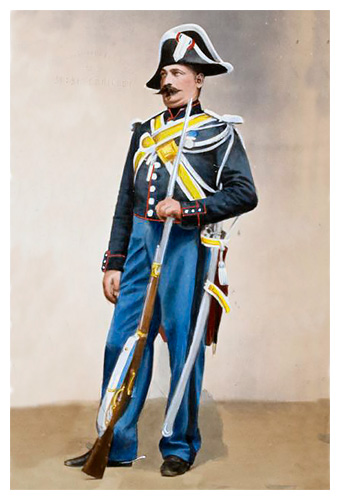

À sa création en 1791, la gendarmerie nationale reçut un chapeau du même modèle, mais plus haut, bordé d'un galon d'argent et porté en bataille (c'est-à-dire les ailes parallèles aux épaules). C'était un chapeau à trois cornes bordé d'un galon d'argent ( le tricorne ).

La forme de ce feutre, qui coiffa la maréchaussée puis la gendarmerie pendant près de deux siècles, subit des modifications sans nombres jusqu'à sa suppression définitive en 1904.

Cette coiffure avait été empruntée aux hussards hongrois. Elle avait la forme d'un cône tronqué inversé (le diamètre le plus grand en haut). Elle était réalisée avec une bande de feutre entourée en spirale sur une carcasse en cuir. Le schako fut orné de différentes manières à l’aide d’un plumet, d’aigrette, de galons, de gourmette et de plaque frontale. Il subira de multiples modifications. Il sera rabaissé, de forme cylindrique, équipé d’une visière et orné de différentes façons.

Il fut la coiffure de la garde municipale de Paris lorsque les Consuls créèrent ce corps par arrêté du 12 vendémiaire an IX (4 octobre 1802). Pour la mise en place de ce nouveau corps, il n’y eut pas d’uniforme spécifique. Les deux régiments d’infanterie et l’escadron à cheval choisis pour former ce corps spécifique conservèrent l’uniforme de leurs corps d’origine. Schako pour l’infanterie de ligne et casque de dragons pour l’unité à cheval.

Le schako fut porté en gendarmerie lorsque Napoléon remplaça, le 10 avril 1813, la garde municipale par un corps de gendarmerie auquel il donna le nom de Garde impériale de Paris. Cependant il fut réservé aux élèves gendarmes. Les officiers, maréchaux des logis et brigadiers tant à pied qu’à cheval et les gendarmes de première classe portaient le chapeau français bordé blanc ou argent, ceux de deuxième classe portaient le chapeau non bordé.

Avec l’ordonnance du 5 février 1819, le schako équipa ensuite la gendarmerie à pied de la Corse. C’était une coiffure rigide en feutre noir qui comportait une visière ornée à chacun de ses côtés d’une rosace. Sa calotte en cuir très fort, noirci et ciré, cousue contre la face extérieure du feutre était ornée sur la couture d’un galon d’argent, large de 20 mm. Un bourdalou de cuir noir ciré ornait le pourtour inférieur du corps du schako.

Un bandeau en basane renforçait l’intérieur de la partie inférieure sur lequel venait prendre appui la tête. Une coiffe en toile cousue au bandeau permettait d’ajuster le schako à la tête par l’intermédiaire d’une coulisse pratiquée dans la partie supérieure de la coiffe qui se resserrait en la fronçant au moyen d’un lacet.

La jugulaire, fixée au schako par l’intermédiaire des deux rosaces, était composée d’une mentonnière et d’une lanière. Cette lanière en basane noircie était recouverte d’écailles superposées entre elles graduellement. Les rosaces, de 40 mm de diamètre, étaient en cuivre estampé et plaqué en argent. Elles représentaient une grenade en relief entourée d’un filet. Un couvre-schako venait en complément de la coiffure. Il était en toile cirée noire et possédait un couvre-nuque. Ce schako mesurait 190 mm sur le devant et 205 mm sur l’arrière. Le diamètre de sa calotte était de 250 mm. Il était orné par une plaque de cuivre estampé et plaqué en argent représentant les armes de France et ayant au bas la légende Gendarmerie royale.

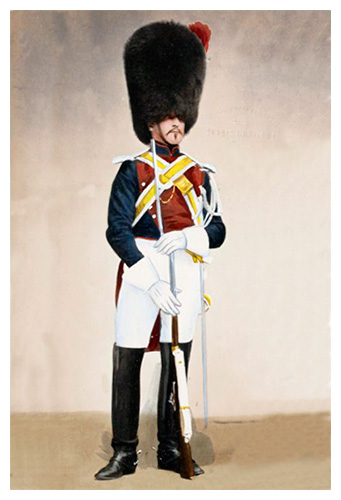

Le bonnet de grenadier ou bonnet à poil quelques fois nommé « bonnet d'oursin » fut une coiffure portée sous la monarchie de juillet par la gendarmerie à cheval de la compagnie de la Seine et sous le Second Empire par le régiment de la gendarmerie à pied de la garde impériale.

En peau d'ours noire, d'un poil doux, soyeux et d'une longueur moyenne, il était confectionné sur une carcasse en cuir mesurant 350 mm de hauteur sur le devant et 450 mm sur le derrière pour couvrir la nuque. Cette carcasse était aplatie sur le devant, arrondie dans le haut et légèrement bombée. Sa circonférence totale était de 700 mm. À 60 mm de distance, en arrière du sommet du bonnet, était placé un rond de drap rouge doublé d'un cuir de 110 mm de diamètre orné d'une grenade en melchior doublée en argent à onze flammes de 110 mm de hauteur. Le bonnet possédait une jugulaire en cuir verni noir. À gauche du bonnet était placée une gaine du cuir noir pour recevoir le pompon et le plumet. Le pompon était demi-sphérique.

Pour la grande tenue, il était fait usage d'un plumet droit à tête ronde en plume de coq teinte écarlate pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes et tricolore pour l'adjudant sous-officier. Pour les officiers, le plumet était en plumes de vautour, tricolore pour le chef d'escadron commandant la compagnie, écarlate pour les autres officiers. Seul le colonel portait une aigrette en plumes de héron blanc de 250 mm de hauteur ( la gendarmerie à pied de la Seine portait le schako).

Le bonnet à poil de ce régiment comportait quelques différences avec celui de la compagnie de la Seine. Confectionné avec les mêmes éléments, il était moins haut de 50 mm. Il possédait à l'avant une plaque de cuivre en tombac estampé sur laquelle était représentée une aigle couronnée sur une boule d'où s'échappait la foudre sur un fond à rayon. La jugulaire en cuir était recouverte de cinquante-deux anneaux se recouvrant les uns les autres. Ceux des officiers étaient dorés en mat. Le pompon-cocarde et les plumets étaient identiques à ceux de la compagnie de la Seine.

Histoire du bonnet à poil

Cette coiffure fit son apparition en Prusse au dix-huitième siècle avec l'abandon de l'armure. De 1730 à 1740, les grenadiers des gardes françaises s'en affublèrent puis à l'imitation des Autrichiens, la troupe de ligne s'en coiffa durant la guerre de 1756. Cette nouveauté fut légalisée par le règlement du 25 avril 1767 qui le donna aux dragons français, mais fut proscrite en suite, à cause de son coût, par le ministre Saint-Germain, dans une ordonnance de 1776. Une décision de 1791 le redonna aux grenadiers avec le chapeau à cornes. Un peu plus tard, la garde consulaire mit à la mode de les porter à la guerre. Les bonnets de grenadiers à pied portaient sur le devant une plaque en cuivre rouge empreinte de l'aigle impériale, ceux des chasseurs n'en avaient pas.

Un décret du 19 janvier 1812 le retira aux grenadiers de ligne et aux sapeurs pour ne le réserver qu'aux corps d'élite de la vieille garde. L'ordonnance sur l'habillement du 25 septembre 1815 ne le conserva qu'aux seuls grenadiers de la garde royale, mais il fut ensuite donné aux voltigeurs et fusiliers de cette garde. Suivant les régiments, le bonnet à poil pouvait être orné de cordon, plumet et gourmettes. La forme du bonnet et l'abondance plus ou moins grande de ses ornements ont varié au même rythme que tous les autres effets d'uniforme.

Quand la garde royale eut disparu en 1830, le bonnet à poil ne fut plus en usage dans l'armée française que pour les sapeurs porte-hache de l'infanterie et les gendarmes à cheval de la compagnie de la Seine qui le portait sans plaque frontale. Il persista dans la garde nationale de Paris jusqu'à la révolution de 1848 et fut supprimé par un arrêté du gouvernement provisoire. Après le coup d'État du 2 décembre 1851, le bonnet à poil fut donné à la gendarmerie mobile, qui forma en 1854 la gendarmerie de la garde impériale.

Le colback ( du turc kalpack ) fut la coiffure de grande tenue des musiciens du régiment de gendarmerie d'élite créé par décret du 11 décembre 1852. C'était une coiffure en forme de cône tronqué orné d'une flamme en drap et surmonté d'une aigrette.

Haute de 220 mm par devant et de 270 mm par-derrière, sa carcasse en cuir était recouverte d'une peau d'ours d'un pelage court, brillant et souple. Son diamètre supérieur était de 200 mm, son calot était en cuir verni.

Le colback était orné d'une flamme mobile en drap bleu clair (comme le pantalon ) dont la longueur était de 400 mm sur les coutures. Ces coutures étaient garnies d'un cordonnet d'argent et laine écarlate mélangés et au bout pendait un gland en laine avec frange mélangée d'argent et de laine écarlate. La hauteur du gland était de 60 mm. Le colback était encore orné d'un plumet dont la hauteur était de 200 mm et le diamètre supérieur d'environ 100 mm. Ce plumet était blanc avec le tiers inférieur écarlate. Il portait au pied une tulipe haute de 45 mm en métal argenté ; au-dessous du plumet, à la partie antérieure du colback, était fixé un pompon-cocarde aux couleurs nationales en chardon de laine de forme elliptique ayant 70 mm de hauteur sur 45 mm de largeur. La coiffe possédait une jugulaire.

En petite tenue ou sous les armes, la flamme du colback était rentrée dans la cavité formée par les bords supérieurs de la carcasse et par le calot intérieur. Elle était recouverte par un faux calot en cuir verni. Le plumet était remplacé par le pompon tricolore.

Le colback du chef de musique était identique à celui des musiciens avec cette différence que la garniture de la flamme était entièrement en argent et que le gland avait ses franges en petites torsades brunies.

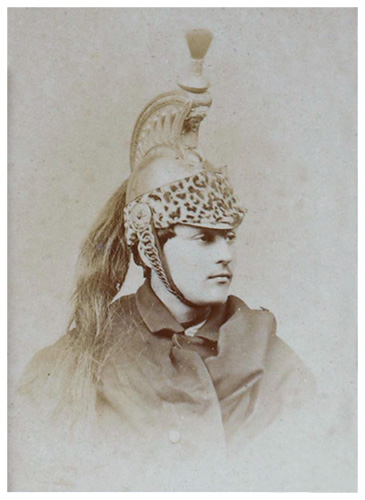

En 1750, les dragons avaient le chapeau et non le casque. C'est l'ordonnance du 1er mars 1763 qui leur donna un casque de fer. Assez lourd (plus de 600 grammes), il possédait une crinière, mais n'avait ni cocarde, ni plumet. Avec l'ordonnance du 25 avril 1767, ils reçurent un nouveau casque. Il était entièrement en cuivre avec cimier et rosette du même métal, garni d'une crinière noire flottante et souvent orné d'un plumet ou aigrette. Il était entouré d'un bord de peau tigrée.

Comme le schako, le casque de dragon fut introduit dans la gendarmerie avec la création de la garde municipale de Paris. Le règlement sur l'uniforme de la gendarmerie royale du 5 février 1819, l'attribua à la compagnie des chasses et voyage du roi ( Avec l'ordonnance du 16 mars 1820, cette compagnie reçut une organisation distincte et prit le nom de Gendarmerie d'élite ).

Ce casque était composé d'un turban, de deux mentonnières fixées au turban par deux têtes de lion, d'une bombe, d'un cimier et d'une crinière. Il était orné d'un plumet blanc. Le turban, haut de 95 millimètres, était en peau de vache recouverte de peau de tigre ou de panthère. Il avait une visière et un couvre-nuque recouverts aussi en peau de tigre. Les armes de France étaient placées sur le devant du turban au bas desquelles régnait un bandeau en cuivre portant l'inscription compagnies de gendarmerie des voyages chasses et résidences du Roi. Les mentonnières en cuivre étaient composées chacune de dix-huit écailles de taille décroissant vers l'extrémité inférieure.

La bombe, haute de 105 mm, était en fer poli. Elle possédait un petit rebord. Le cimier, en cuivre estampé, représentait sur un fond d'azur un cor de chasse au milieu duquel se trouvait un croissant et un serpent entrelaçant une branche de chêne. Le cimier portait sur le devant une tête de Méduse. La crinière, en crins noirs, formait la chenille dans la partie posée sur le cimier et avait une queue flottante de 600 mm de longueur. Le plumet haut de 325 mm était en plume de coq. Il était garni d'une petite tulipe en cuivre fondu et poli s'adaptant dans un porte-plumet fixé au côté gauche du turban en avant de la tête de lion.

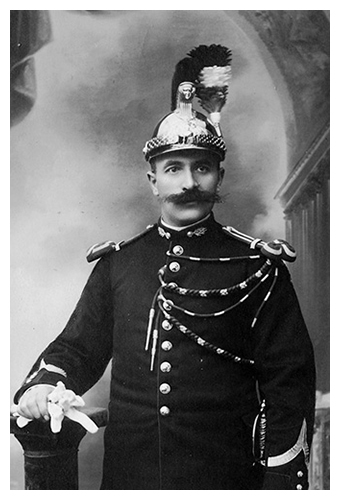

Avec la note ministérielle du 23 septembre 1912, la coiffure de la gendarmerie départementale était changée. Le képi rigide de la grande tenue, qui avait remplacé le chapeau, était remplacé à son tour par un casque. Le képi rigide était cependant maintenu pour la gendarmerie de Corse et d'Afrique.

C'était la première fois que la gendarmerie départementale s'équipa d'un casque de protection métallique. Si cette coiffure était désormais portée en grande tenue, le bulletin officiel fixait les autres circonstances dans lesquelles il serait porté. Ainsi, les gendarmes à cheval devaient prendre cette coiffure, en tenue de campagne, les gendarmes à pied conservant le képi ; tous le porteraient en tenue du jour les dimanches et jours fériés, en tenue de service hors la résidence pour le maintien de l'ordre, dans les exercices d'instruction à pied et à cheval avec armes, pour l'exécution des tirs. Lorsque les gendarmes à cheval étaient de service à pied avec des gendarmes à pied, ils ne devaient pas prendre la crinière.

Ce nouveau casque avait la bombe, la visière et le couvre-nuque en cuivre ; sa visière était inclinée de 50° environ. Le dessous de la visière et du couvre-nuque était en cuir vert ; le cimier en métal nickelé était recouvert par une brosse en crin noir. Il était orné sur le devant par un relief représentant une tête de méduse reposant sur un ruban à six raies. Cette brosse descendait jusqu'à la hauteur du couvre-nuque.

Pour les gendarmes à cheval, une crinière de crin noir se fixait entre le bout du cimier et le bas de la brosse. Un plumet tricolore ornait le casque de tous les officiers, sous-officiers et gendarmes sauf le colonel qui portait l'aigrette blanche.

Muni de son plumet, le casque était utilisé les dimanches et jours de fête par les officiers et adjudants. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes le coiffaient en grande tenue. Sans son plumet, il était utilisé en instruction et faisait alors partie de la tenue de campagne.

Sur le devant du casque était fixé un bandeau en maillechort dont le relief représentait en son milieu une grenade entourée d'une branche de laurier. Ce casque, qui fut un important sujet de discussion après la disparition du chapeau, fut officiellement présenté au public à la revue du 14 juillet 1913.

Les gendarmes des prévôtés partirent à la guerre avec le casque Mle. 1912. Peu avant le début du conflit un couvre casque fourni par les légions d'origine des gendarmes avait fait son apparition. Il était confectionné en drap kaki ou bleu clair suivant les légions. Il semble, d'après de nombreux récits, que cette coiffure a été à l'origine de graves méprises. Plusieurs gendarmes, confondus avec les cavaliers allemands ( les uhlans ), furent tués par le tir de nos troupes.

Dès novembre 1914, les gendarmes des prévôtés de l'armée britannique l'abandonnèrent pour le képi, puis il disparaîtra petit à petit dans les autres unités. Le 5 novembre 1915, la gendarmerie adopta le casque Adrian Mle 1915 à grenade blanche (dit bourguignotte), mais le casque Mle. 1912 continuera d'être porté en certaines circonstances avant d'être définitivement réformé le 27 juin 1916.

Le képi est né en Afrique, lorsque les troupes françaises conquirent l’Algérie dans les années 1830. Pour effectuer cette conquête, les gendarmes partirent en chapeau, les militaires en schako. Ces coiffures se révélèrent bien vite encombrantes et inadaptées au climat et aux combats.

Le schako allait subir une transformation spectaculaire. On le dépouilla de tous ses attributs, on en modifia sa forme pour en faire une coiffure plus légère et adaptée au combat. Cette coiffure sans nom fut tout d’abord désignée sous le nom de casquette d’Afrique, mais ce terme de casquette était trop lié à la mode de cette coiffure portée par la population civile en métropole. Il fallait lui trouver un nom plus militaire. Après plusieurs hésitations elle reçut le nom de Képi orthographié initialement avec un « Y ».

C’était une coiffure rigide, haute de forme, avec des ventouses et une visière en bec-de-canard. Dés sa création, on prit soin de donner à cette coiffure un turban et un boudalou de la couleur des uniformes des régiments. Son seul ornement était alors le numéro du régiment. La gendarmerie d’Afrique en fut équipée en 1835. Son turban était alors en drap bleu de roi et son bandeau en drap écarlate.

Peu à peu le képi diminua de hauteur, ses contours se rapprochèrent de ceux de la tête, ce tronc de cône rigide cessa de menacer le ciel et s’aplatit. Sa visière en bec-de-canard devint ronde, puis carrée. Pendant de nombreuses années, on modifia sa forme, sa couleur, ses ornements pour arriver dans les années 1930 à la coiffure que l’on connaît aujourd’hui.

En dehors de sa coiffure permanente encombrante et fragile, le soldat en possédait une seconde, plus légère, beaucoup plus souple, qui lui servait aussi bien la nuit pour le préserver du froid que le jour pour effectuer les corvées et l'entretien des bêtes. Il était également utilisé par les recrues pour l'exercice et imposé aux militaires punis de salle de discipline. Primitivement, cette seconde coiffure n'était dans nos armées que le classique bonnet de coton, devenu bonnet de laine sous la République et l'Empire. Il enveloppait la tête entière pendant la nuit, le jour on le repliait d'une certaine façon. C'est de ce pliage qu'il deviendra par transformation le classique bonnet de police aplati (dit bonnet à soufflet) et qu'il perdit de son efficacité tant dans sa tenue sur la tête que dans son rôle de protection.

À l'origine, quelques régiments, pour économiser la coiffure réglementaire de leurs soldats, les firent confectionner dans les vieux habits hors d'usage. Un peu plus tard, ce bonnet devint un objet admis parmi les ordonnances militaires et fut rendu commun à toutes les armes par le règlement du 1er octobre 1786. Cependant, considéré comme vulgaire au regard des autres coiffures, il n'était toléré qu'à l'intérieur du quartier.

Le bonnet, comme les autres coiffures, ne cessa d'évoluer. Confectionné dans le même drap que celui de l'habit, sa queue, jadis se terminant en pointe, fut tronquée et il fut orné de passepoil, de divers attributs (grenade, corps...) et d'une doublure en toile.

L'ordonnance du 5 juillet 1819 attribua aux compagnies de gendarmerie des départements, à la compagnie des chasses et voyages et à la gendarmerie à pied de la Corse un bonnet de police façonné à la dragonne. Il était composé d'un turban, d'un gland et d'une coiffe. Le turban mesurait sur l'arrière 180 mm de hauteur et 145 mm sur le devant. Il était bordé pour les gendarmes d'un galon de fil blanc à point de Hongrie, large de 40 mm, ayant dans sa longueur une raie noire de 5 mm de large de manière à figurer deux galons, l'un de 22 mm et l'autre de 13 mm. Pour les maréchaux des logis et les brigadiers, ce galon était argent.

Le turban était orné sur le devant d'une grenade. Les quatre pièces formant la queue (au centre de la coiffure), d'une longueur de 560 mm, étaient en drap. Les coutures étaient garnies d'un cordonnet de fil blanc pour les gendarmes, en filet d'argent et poil de chèvre bleu pour les maréchaux des logis et les brigadiers. Le gland de 60 mm de hauteur était réalisé suivant les mêmes matières et principes que le cordonnet.

Le bonnet de police des officiers avait les mêmes formes et dimensions ; le cordonnet était en filet d'argent. Les franges du gland étaient à graines pour les sous-lieutenants, lieutenants et capitaines et à torsades pour les officiers supérieurs. Le galon était en argent et à point de Hongrie. Il possèdait une raie noire de 5 millimètres de large, placée de manière à figurer deux galons un de 30 mm et l'autre de 15 mm de largeur.

Les salles de discipline

Les salles de disciplines étaient des pièces particulières où l'on enfermait les soldats et les sous-officiers punis pour avoir commis des fautes ordinaires contre la discipline (manquement à l'appel, injures, désobéissance, ivresse, rixes...). Elles étaient placées sous la surveillance du commandant de la garde du quartier ou de la caserne.

Contrairement à la prison ou au cachot, les punis rejoignaient la salle de discipline le soir après avoir participé normalement durant toute la journée à toutes les classes d'instruction avec le restant de la troupe. En plus de leur journée ordinaire, ils devaient deux fois par jour et pendant deux heures rejoindre le peloton dit de punition pour s'exercer aux maniement d'armes, ordre serré ou autre. Ils étaient également employés à toutes les corvées du quartier. Les punis recevaient dans ces salles leur nourriture, mais pouvait être mis certain jour au pain blanc et à l'eau. Les salles de discipline n'étaient meublées que d'un lit de camp avec fournitures de couchage et quelques accessoires nécessaires aux besoins journaliers.

Les salles de discipline furent renommées par la suite salles de police. Les hommes punis de salle de police conservaient leurs effets militaires et leurs insignes, mais devaient porter le bonnet pour être connus de tous. De là on donna à cette coiffure le nom de bonnet de salle de police et par abréviation bonnet de police.