- LES UNITÉES SPÉCIALISÉES -

Jusqu'à la Grande Guerre, l'équipement du gendarme se limitait à un matériel uniforme, simple et permanent. Réduit au cheval (pour ceux qui en été doté) et à un armement léger, il était relativement facile de maintenir un niveau d'instruction suffisant. Arès 1918, la situation s'était déjà bien transformée. Les moyens mis à la disposition des unités marquaient le départ d'une évolution incessante des matériels qui se compliquaient et changeaient, imposant des spécialistes de plus en plus qualifiés.

L'heure était à la mécanisation.

Accès direct :

C'est dans ce contexte matériel qu'apparaîtront en 1921 les pelotons mobiles de gendarmerie qui seront organisés l'année suivante pour appuyer l'action de la gendarmerie départementale notamment dans le maintien de l'ordre. Employées sur les lieux de leur résidence, l'équipement technique de ces unités était semblable à celui de la gendarmerie départementale. Cependant, cette organisation en pelotons isolés avait montrait ses limites. Dès 1926, ils furent regroupés sous la dénomination de « garde républicaine mobile » et organisés en légion, articulés en groupes et compagnies à pied et à cheval.

Cette nouvelle organisation ne souleva dans ces débuts que le problème lié au transport des ces unités sur les lieux de grèves et des moyens matériels à mettre à leur disposition pour ces missions, l'évolution technique de ces unités se limita aux moyens de transport. La seule évolution technique notable s’opéra en 1931, lorsque l'Assemblée nationale vota les crédits nécessaires pour la création d'un groupe autonome de chars et d'autos-mitrailleuses dans cette arme.

Si cette évolution se fit lentement pendant l'entre-deux-guerres, elle devait s'accélérer pendant la Seconde Guerre dès lors que le gouvernement de Vichy décidait d'employer cette troupe initialement formée pour le maintien de l'ordre dans sa lutte contre les « partisans ». Au cours de ce conflit, son armement individuel et collectif fut bien développé. Son niveau d'équipement en matériels lourds demeurait malgré tout très faible et pour les missions particulières, les escadrons portés ou à cheval n'étaient dotés de moyens spécifiques qu'au moment.

À l'issue du conflit, ces matériels fatigués furent remplacés par d'abondantes récupérations. L'heure n'étant ni à l'harmonisation ni à la rationalisation des moyens, on se contenta en 1945 de les codifier et d'en dresser des états qui furent joints au tableau de dotation et d'effectifs (T.D.E.).

La révision des dotations de 1947 permit d'étoffer certaines unités en armement léger, de faire apparaître des mortiers d'accompagnement, de majorer les moyens autos et de constituer des moyens radios jusqu'à l'échelon du peloton, mais de sérieuses insuffisances persistaient. La garde républicaine mobile ne possédait pas de véhicule blindé et tous terrains, ni antichar. Les moyens en matériels de Génie, de franchissement, de mines, et plus simplement en lot d'outillage étaient très faibles. Les dotations en habillement étaient également très insuffisantes. L'arme ne possédait pas de paquetage de campagne. Pour combler ses lacunes, la garde reçut des matériels non conservés par l'armée qui parfois étaient hors service.

Outre les matériels de guerre destinés à la défense opérationnelle du territoire dont seront dotés certains escadrons, la gendarmerie mobile dans son double rôle de maintenir l'ordre et suppléer la gendarmerie départementale aura ses spécialistes : maître de chiens, brigade routière de gendarmerie mobile (BRGM), unités montagne, unité VBRG (véhicule blindé à roues de la gendarmerie), unités automitrailleuses légères (AML), unité parachutiste, unités d'intervention, maître nageur sauveteur...

La garde républicaine mobile dans les années 1930

| Escadron à pied | Escadron à bicyclette | Escadron à cheval |

|---|---|---|

|

|

|

| Fond CHAUMEL | Fond CHAUMEL | SHDGN |

Le groupe autonome de chars et d'autos-mitraillleuses

Décret du 23 mai 1931

Le Parlement ayant voté les crédits nécessaires à la création d'un groupe autonome de chars et d'autos-mitrailleuses dans la garde républicaine mobile, ce décretAttribut de fonction - 1932 modifie les dispositions de l'article 5 du décret du 1er décembre 1928 sur l'organisation de la gendarmerie pour permettre sa mise en place. Ce groupe sera caserné à Satory et rattaché à la 1re légion de garde républicaine mobile.

Attribut de fonction

Modificatif du 10 août 1932

Création d'un attribut de fonction pour les gardes et les gendarmes titulaires du certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section ou de peloton. Il est constitué d'un fond rouge en cuivre émaillé et d'une partie estampée en relief dorée portant les lettres R.F. séparées par deux glaives croisés et surmontés d'une grenade, une couronne de feuilles de chêne forme le pourtour de l'attribut.

Modificatif du 10 octobre 1935

Ce modificatif prescrit le port d'un insigne spécial pour les militaires des unités motorisés. La circulaire (n° 11704 1/E.MA.) du 28 novembre 1935 (B.O. partie permanente p. 4814) précise la liste des unités à doter de l'insigne spécial. Pour la gendarmerie se sont :

Cet insigne métallique est à placer sur le côté droit de la poitrine. Il représente une chenille surmontée d'une étoile filante. Il est en bronze vieil argenté.

Après avoir été séparée de la gendarmerie(1), la garde républicaine mobile réduite à 6 000 hommes est rattachée à la direction de la Cavalerie. Le 31 janvier 1941, une décision ministérielle transforme la « garde républicaine mobile » en « Garde » et les légions prennent le titre de régiments.

Les 6 000 hommes sont d'abord répartis en trois régiments suivant la circulaire ministérielle du 4 septembre 1940 puis par C.M. du 1 novembre 1940 en six régiments. Chaque régiment possédait deux groupes de quatre escadrons : 1 motocycliste, 1 à cheval et 2 portés. L'escadron était à l'effectif de 122 officiers et sous-officiers.

(1) décret du 17 novembre 1940.

À l'issu de la seconde guerre mondiale, la IVe république s'employa à reconstituer les effectifs de la garde républicaine mobile. Dès le 6 septembre 1945, les effectifs furent portés de 6.000 à 10.000 hommes. Ce chiffre fut revu à la baisse l'année suivante par suite des compressions budgétaires et fixé à 7.000. La mobilisation anti Kominform de fin 1947 devait conduire le gouvernement à augmenter à nouveau l'effectif de la G.R.M. pour le porter d'abord à 11.000, puis à 12.000 en 1950(1).

Pour équiper les unités existantes et celles créées, le gouvernement s'appuya sur les matériels de récupération. Ainsi, les escadrons étaient de type différents suivant les moyens perçus.

(1) En 1950, l'effectif de la garde républicaine est de 12.000 hommes répartis en 85 escadrons. En 1952, la garde républicaine mobile compte 100 escadrons.

Décision ministérielle du 5 juillet 1939

Le ministre décide d'attribuer à la garde républicaine mobile des motocyclettes de liaison. Cette première dotation (deux motocyclettes par état-major de légion et une par compagnie à pied ou à cheval) va entraîner pour cette subdivision d'arme les mêmes effets d'habillement que ceux attribués à la gendarmerie départementale.

Effets destinés à l'habillement du personnel des unités motocycliste de la garde républicaine mobile :

| Escadron motocycliste | Patrouille mixte GD / GM | Brigade routière de gendarmerie mobile |

|---|---|---|

|

|

|

| 1944 | Maroc 1953 | 1966 |

Circulaire du 27 mars 1953

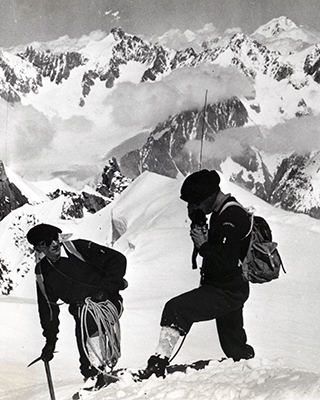

Pour renforcer les brigades de gendarmerie soumises à l'enneigement une partie de l'année, une circulaire (n°11436/gend.T) du 27 mars 1953, désigne les pelotons de garde républicaine mobile qui sont classés « pelotons de montagne » et fixe les dotations en matériels de ski et d'alpinisme qui leur sont affectés. Les équipement sont identiques que ceux attribués à la gendarmerie départementale.

Pelotons montagne : Pamiers, Saint-Gaudens, Poncharra-sur-Bréda, Embrun (peloton dépendant de l'escadron de Gap), Chambéry, nice et Digne. Annecy sera rajouté quelques temps plus tard à cette liste.

Changement d'appellation

Décret du 20 septembre 1954

La garde républicaine mobile prend l'appellation de « gendarmerie mobile », les unités celle de « escadron de gendarmerie mobile » (E.G.M.).

circulaire du 29 novembre 1957

Cette circulaire a pour but de mettre à jour le tableau fixant la composition des différents lots d'habillement et d'équipement des personnels en service dans les unités de montagne de la gendarmerie et de mettre à jour la liste des unités de gendarmerie départementale et de gendarmerie mobile classés « pelotons montagne ».

Destiné à être utilisé au maintien de l'ordre dans une ambiance très hostile, le VXB 170 conçu par Berliet à la fin des années 1960 a été mis en service dans la gendarmerie mobile sous le nom de véhicule blindé à roues de la gendarmerie (VBRG) à partir de 1974. C'est un engin tous chemins pouvant transporter de 7 à 9 hommes en les mettant à l'abri des armes légères. L'unité élémentaire pour son utilisation est le peloton.

Un peloton est constitué de quatre engins, un PC peloton, un engin équipé d'un treuil, un autre équipé d'une lame et un normal c'est-à-dire sans équipement particulier. L'équipage élémentaire se compose d'un chef de bord, d'un pilote, d'un radio-tireur. Trois pelotons forment un escadron. La formation est alors de treize engins, le treisième étant celui du commandant d'escadron. L'engagement en unité constituée ne s'exécute qu'avec l'autorisation du premier ministre.

|

|

|

Les véhicules d'intervention polyvalent de la gendarmerie (V.I.P.G )

Les véhicules à roues blindés de la gendarmerie ayant atteint l'âge de leur retrait du service, ils ont été remplacés par les véhicules d'intervention polyvalents de la gendarmerie. Dès 2021, quatre-vingt-dix nouveaux engins étaient commandés. Les premières livraisons furent réalisées en 2022. Les escadrons du Groupement blindé de gendarmerie mobile (GBGM) implanté à SATORY (78) ont été les premiers bénéficiaires. Le déploiement final sur tout le territoire a pris fin en 2025.

Ces engins désignés sous le nom de Centaure ont été déployés en trois sous-ensembles. Un tiers d'entre eux ont été positionnés en région francilienne, un second tiers a été réparti au sein des zones de défense et de sécurité en métropole et le dernier tiers a été placé dans les territoires d'outre-mer. Le coût de ces 90 véhicules est de 70 millions d'euros.

Caractéristiques techniques :

Les unités d'intervention de la gendarmerie nationale

L'escadron parachutiste

Décision ministérielle du 28 novembre 1970 (n° 46393)

Création de l'escadron parachutiste de la gendarmerie mobile (E.P.G.M.). Il sera implanté à Mont-de-Marsan dès le 1er janvier 1971 et formera le 9e escadron du 11e groupement de gendarmerie mobile (Escadron 9/11).

Cet escadron accomplira de nombreuses missions notamment en 1977 à l'occasion de la déclaration de l'indépendance de DJIBOUTI, mais également au Tchad, en Centrafrique, au Liban.

L'escadron sera dissous le 1er décembre 1983 et la plus grande partie de ses effectifs rejoindra Satory (Yvelines) pour créér, à compter du 1er janvier 1984, une nouvelle unité : l'Escadron Parachutiste d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (E.P.I.G.N.).

En 1984 est créé le Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale (GSIGN). Il se compose du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN, de l'escadron 9/11 parachutiste rebaptisé EPIGN (Escadron parachutiste d'intervention de la gendarmerie nationale) et du Groupe de sécurité de la présidence de la république (GSPR), créé en 1983, pour assurer la sécurité du chef de l'Etat. En 1985 est créé le groupe d'instruction, qui portera par la suite les noms de centre de formation puis de GISA (Groupe d'instruction et de sécurité des activités).

Le 1er septembre 2007, le Groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale est entièrement réorganisé pour ne plus former qu'une seule entité celle du GIGN.

Issue des équipes légères d'intervention (ELI) opérant au sein de chaque escadron, il est créé en septembre 2004 le premier « peloton d'intervention de deuxième génération » (PI2G). Les équipes légères d'interventions ayant fait la preuve de leur utilité, il fut décidé d'expérimenter leur capacité d'intervention en donnant à ces petites équipes une nouvelle organisation permettant d'augmenter leur effectif et de les doter d'un équipement mieux adapté à leur mission.

Cette première création a été réalisée à Toulouse en fusionnant les équipes légères d'intervention des escadrons de gendarmerie mobile « 31/2 » et « 32/2 ». À l'issue d'une formation, le groupe entra en service le 13 septembre 2004. Après une phase expérimentale de deux ans, le bilan des actions menées par ce peloton s'étant révélé très satisfaisant, il fut décidé de créer en divers endroit de la métropole et d'outre-mer des pelotons similaires. Ainsi apparurent les PI2G d'Orange créé en juin 2007 et mis en service le 7 janvier 2008, celui de Dijon en 2012, puis Nantes, Tours et Reims créés par arrêtés du 31 décembre 2015.

L'expérience et le professionnalisme acquis par ces unités d'intervention en feront une composante du GIGN. Ainsi, par arrêté du 14 avril 2016 (1) les pelotons d’intervention interrégionaux de la gendarmerie d’Orange (Vaucluse), de Toulouse (Haute-Garonne), de Dijon (Côte-d’Or), de Reims (Marne), de Nantes (Loire-Atlantique) et de Tours (Indre-et-Loire) prennent l'appellation officielle de « antenne du groupe d’intervention de la gendarmerie nationale », suivie du nom de la localité d'implantation. Cette appellation sera déclinée en « antenne GIGN » ou « antenne régionale du GIGN »

Avec ce statut, les antennes régionales du GIGN étaient placées sous l'autorité opérationnelle du GIGN. Elles ne pouvaient intervenir qu'en cas de crise. Depuis le 1er août 2021, elles ont été pleinement intégrées (administrativement et opérationnellement) dans le GIGN, au sein d'une nouvelle Force Antennes créée dans le cadre d'une réorganisation de l'unité.

Il existe quatorze antennes : sept implantées en France métropolitaine à Toulouse, Orange, Dijon, Nantes, Reims, Tours et Caen et sept implantées outre-mer en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.

(1) Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur (BOMI) 06-2016 du 15 juin 2016

Antenne du GIGN à l'entraînement