LA GARDE RÉPUBLICAINE

- XIXe SIÈCLE -

Le maintien de l'ordre et la tranquillité dans la ville de Paris, siège du pouvoir royal et républicain ont été depuis l'origine de la monarchie, confiés à un corps particulier dont la dénomination et l'organisation varièrent suivant les époques et les circonstances, mais dont le service a toujours eu le même but à quelques adaptations près. Ce corps a porté pendant longtemps le nom de guet.

À l'origine, le guet est une institution exclusivement civile assuré par les marchands et artisans des places fortes où il se pratiquait. Ce guet fut dénommé guet assis, car c'était des corps de garde fixes. Le guet royal était une compagnie entretenue par le roi. Le guet était chargé d'assurer la garde et la police de la nuit. Son chef prit le nom de Miles Gueti, chevalier du guet. Dès le commencement du onzième siècle, on trouve ce service parfaitement régularisé à Paris.

Par lettres patentes du mois de mai 1559, Henri II ordonna que le guet royal veille seul désormais à la sûreté de la capitale et qu'il soit composé de 240 hommes, dont 32 à cheval.

Accès direct :

HISTORIQUE

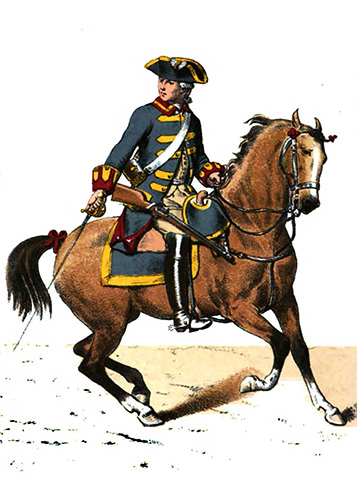

La ville de Paris s'étant considérablement agrandie, l'ancienne Compagnie du Guet était devenue insuffisante pour la garder. Les premiers magistrats sous le ministère de Colbert demandèrent au Roi une augmentation de troupes pour la sûreté de ses habitants. Pour suppléer la compagnie du guet, Louis XIV érigea en 1666 une compagnie particulière d'infanterie sans charge ni commission qu'il solda séparément. Cette formation étant encore insuffisante pour une si grande ville, le roi augmenta encore l'effectif de cette troupe en créant une compagnie d'ordonnance composée de cinquante cavaliers spécialement chargés de veiller à la sûreté de la ville pendant la nuit. Un peu plus tard, Turgot, établira une autre compagnie d'infanterie pour la garde des quais, des ports, des remparts et des faubourgs. Ces nouvelles compagnies devaient former le corps nommé Garde de Paris. À partir de 1721, le guet cessa d'être exclusivement une garde de nuit.

Au décès du chevalier du guet survenu le 27 janvier 1733, le roi supprimera la charge en la remboursant à ses héritiers, laissant ainsi la compagnie aux ordres de ses officiers subalternes. En 1745, le commandement des trois compagnies créées pour renforcer le guet fut alors confié à un même chef à qui le roi attribua les fonctions de commissaire et d'inspecteur de la compagnie du guet.

En 1761, l'effectif des trois compagnies en charge de la surveillance et la police de la ville de Paris était ainsi fixé : pour la compagnie d'Ordonnance à cheval établie pour la garde de jour et de nuit, 190 cavaliers; pour la compagnie à pied pareillement établie pour la surveillance de jour et de nuit, 432 hommes; pour celle préposée à la garde des quais et remparts, 252 hommes, soit une force totale de 874 hommes.

Compte tenu du relâchement du service des officiers et archers de la compagnie du guet qui en étaient arrivés à ne plus effectuer leur travail, le roi dans une ordonnance du 12 juillet 1765, rétablit par commission seulement la charge de chevalier du guet. Les officiers et archers composant la compagnie étaient à nouveau placés sous les ordres d'un officier supérieur. Le chevalier du guet ayant rang de lieutenant-colonel. Il ordonne qu'un corps de garde soit mis en place au Châtelet pour y monter la garde jour et nuit, recevoir et écrouer tous les prisonniers qui leur seront amenés, exécuter les ordres des officiers du Châtelets. Outre ce corps de garde, il exige des patrouilles en nombre suffisant. Ils étaient vêtus d'un uniforme bleu, parements bleus et boutons blancs, marqués d'une étoile. Les officiers et archers à cheval, habillés de bleu et or, les fantassins de bleu et d'argent. Ils étaient armés de mousqueton, épée, baïonnette at autres armes à l'instar des autres troupes.

Les dissensions au sein de cette troupe obligèrent Louis XV à la licencier et la remplacer par une nouvelle compagnie qui prit le même nom dans un édit de septembre 1771. Sous les ordres d'un chevalier-capitaine, elle était composée de deux officiers, deux exempts et soixante-neuf archers. Le commandant de la garde de Paris était maintenu dans ses fonctions d'inspecteur de la compagnie du guet.

ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 1771

Dans son ordonnance du 16 septembre suivant, le roi fixait l'uniforme et l'armement de cette nouvelle compagnie.

Tenue

- Un juste au corps de drap bleu naturel, collet, parements et revers bleus, doublés de serge bleue, boutons blancs marqués d'une étoile,

- veste et culotte de drap blanc,

- guêtres noires ou blanches,

- chapeau bordé d'un galon de fil blanc,

- épaulettes blanches sur l'habit,

- le chevalier-capitaine et le major portaient deux épaulettes,

- les autres officiers et sergents une seule sur l'épaule gauche.

- agréments et bords de chapeau des officiers et sergents couleur argent ,

Armement

- Caporaux, appointés(1) et fusiliers : fusils et baïonnettes,

- les sergents : hallebardes ,

- les officiers : espontons(2) et hausse-cols(3).

Jusqu'au mois d'octobre 1783, la compagnie du guet de Paris poursuivit son service tel qu'il avait été défini, mais n'ayant pas prouvé son efficacité, Louis XV, dans une simple lettre ministérielle d'octobre 1783, l'incorpora dans la garde de Paris dont elle prit l'uniforme à la seule différence d'une étoile bleue sur le repli arrière de son habit. Le service qu'elle assurait alors fut confié à la compagnie de robe-courte du Châtelet.

Sous Louis XVI, les deux corps furent chargés de la police de la capitale. La garde de Paris, payée par le roi et le guet soldée par la ville comprenaient ensemble un effectif de 1093 hommes. Outre ces deux corps, les gardes françaises et deux compagnies de Suisses étaient également affectées à la sécurité de la ville. Un règlement du 1er octobre 1789 créait un corps de six cents hommes non caserné. Recrutés dans l'ancien guet de Paris et l'ancienne Garde de Paris. Il prit l'appellation de garde des ports, quais et îles. Ce règlement sera confirmé par un arrêté 13 octobre suivant.

Supprimé par décret du 4 août 1791 à compter du 1er janvier 1792, sont licenciement ne deviendra effectif qu'à compter du 1er septembre suivant. Son personnel fut versé dans un premier temps dans la gendarmerie des tribunaux et prisons par décret du 7 avril 1792 puis sera intégré dans un nouveau corps organisé en gendarmerie nationale à pied par décret des 16 juillet et 17 août 1792 et spécialement affecté à la ville de Paris.

Ce nouveau corps sera à son tour supprimé par décret du 9 messidor an III ( 27 juin 1795 ) et la convention nationale dans un second décret du même jour le remplaça par une troupe à laquelle elle donna le nom de Légion de Police générale. Cette légion forte de 5 448 hommes et 626 chevaux, composée d'infanterie et de cavalerie fut placée sous l'autorité des comités de sûreté générale et militaire de la ville de Paris. Elle passa ensuite sous les ordres du Directoire, lors de la promulgation de la Constitution de l'an III.

Uniforme

- Infanterie

- Habit bleu doublé de rouge, revers et parements rouges avec liseré,

- veste et culotte blanches,

- Cavalerie

- même habit, mais portait l'aiguillette aux trois couleurs et la veste et la culotte chamois.

Cette troupe ayant refusée dans plusieurs circonstances d'obéir aux ordres de ses chefs fut supprimée par arrêté du Directoire du 10 floréal an IV (29 avril 1796) et assimilée conformément à la loi du 5 du même mois aux autres troupes formant la garde nationale en activité. Le service de Paris fut alors assuré en partie par la garde nationale sédentaire et la garde du corps législatif (4), en partie par des officiers et gendarmes détachés de leurs légions et organisés en compagnies provisoires, mais cette situation ne pouvait être que temporaire. Une longue expérience avait démontré la nécessité d'une garde particulière pour la police de la capitale. Les dissensions qui avaient divisé les membres du Directoire exécutif n'avaient pas permis de s'en occuper et ce fut au premier consul qu'incomba cette tâche.

(1) appointés : grade accordé au plus ancien cavalier d'une compagnie et au plus ancien trompette d'un régiment.

(2) hausse-col : petite plaque de cuivre dorée que l'on met autour du cou et qui sert à distinguer les officiers.

(3) esponton : genre de pique plus courte d'environ la moitié.

(4) La garde du corps législatif issue de la garde de la convention nationale était composée des grenadiers-gendarmes. Elle prendra le nom de garde des Consuls après la chute du Directoire.

LE CONSULAT - An VIII à An XII (1799- 1804)

Avec l'arrêté du 12 vendémiaire an XI (4 octobre 1802)(1), les consuls dotèrent Paris d'une garde municipale. Elle était composée de 2154 hommesd'infanterie et de 180 cavaliers.

- L'infanterie fut scindée en deux régiments et chaque régiment en deux bataillons. Les bataillons étaient à cinq compagnies. Les deux bataillons du premier régiment étaient chargés pour le premier du service des ports et pour le second celui des grandes barrières. Le second régiment était destiné au service à l'intérieur de la ville.

- La cavalerie ne forma qu'un seul escadron de dragons subdivisé en deux compagnies de quatre-vingt-six hommes. Ils étaient logés par la ville de Paris, mais étaient tenus de s'équiper, s'habiller, s'entretenir, se nourrir, se chauffer, s'éclairer, se monter et nourrir et équiper leurs chevaux au moyen de leur solde.

La garde municipale était placée sous l'autorité du préfet de police et sous la direction des maires de Paris, qui étaient chargés de l'administration du corps et des fonctions confiées aux inspecteurs aux revues.

Pour être admis dans la garde il fallait avoir fait cinq campagnes, être âgé de plus de trente ans et de moins de quarante-cinq ans, être porteur d'un congé militaire en bonne et due forme et prendre l'engagement de servir pendant dix années. Nul ne pouvait être nommé officier, s'il n'avait occupé dans les troupes de ligne un emploi du même genre. Ils étaient nommés par le premier consul sur présentation du préfet de la Seine. Les sous-officiers étaient nommés par le préfet de la Seine sur présentation des chefs de corps.

Chaque régiment était commandé par un chef de brigade et la cavalerie par un chef d'escadron.

(1) Par décret du 5-7 avril 1793, la Convention avait établi le principe de gardes spéciales soldées dans chaque grande ville.

La garde municipale de Paris

Arrêté du 12 endémiaire An XI

Création de la garde municipale de Paris. Pour la mise en place de ce nouveau corps, il n'y eut pas d'uniforme spécifique. La forme de la coiffure, de l'habit et les chaussures des deux régiments d'infanterie de la garde municipale de Paris fut la même que celle établie pour l'infanterie de ligne. La coiffure, le vêtement et les chaussures de l'escadron de troupes à cheval étaient semblables à ceux des dragons.

Troupes à pied

Uniformes

- 1er régiment

- Habit vert doublé de blanc,

- veste et culotte blanches,

- guêtres noires,

- parements, collet et revers rouges.

- Shako

- 2e régiment

- Habit rouge doublé de blanc,

- veste et culotte blanches,

- guêtres noires,

- parements, collet et revers verts.

- Shako

Les boutons des régiments d'infanterie étaient jaunes comme ceux de la garde nationale, mais portaient ces mots pour légende « Garde soldée de Paris ».

Armement

L'armement des régiments d'infanterie était celui utilisé par l'infanterie de ligne.

Ci-contre : Grenadier du 2e régiment et fusilier du 1er régiment

Troupes à cheval

Uniforme

- Habit gris de fer,

- veste et pantalon jaune chamois,

- bottes hautes noires,

- parements collet et revers rouges, doublure gris de fer,

- manteau à manches gris de fer,

- boutons blancs timbrés comme ceux de l'infanterie.

Chevaux

Les chevaux avaient la taille et le harnachement des dragons.

Armement

L'armement était celui des dragons.

Musique

À sa création, la musique de cette troupe était composée pour la cavalerie de 1 trompette-maître et 4 trompettes. Pour l'infanterie 2 tambours-majors, 40 tambours et 16 musiciens.

![]() L'administration de ce nouveau corps fut confiée à un conseil formé des officiers de ce corps et indépendamment de ce conseil, la garde municipale fut placée sous l'autorité du préfet de police et sous la direction des maires de Paris qui étaient chargés de l'administration du corps et auxquels on avait confié les fonctions d'inspecteurs aux revues.

L'administration de ce nouveau corps fut confiée à un conseil formé des officiers de ce corps et indépendamment de ce conseil, la garde municipale fut placée sous l'autorité du préfet de police et sous la direction des maires de Paris qui étaient chargés de l'administration du corps et auxquels on avait confié les fonctions d'inspecteurs aux revues.

SIÈGE DE DANTZIG 19 mars 1807 - 2 mai 1807 (Pologne)

Bataille inscrite aux drapeaux et à l'étendard de la garde républicaine.

BATAILLE DE FRIEDLAND 14 juin 1807 (Russie)

Bataille inscrite aux drapeaux et à l'étendard de la garde républicaine.

Règlement de 1808

La couleur du fond de l'habit change. Désormais le devant est blanc.

BATAILLE DU PONT D'ARCOLE 7 juin 1808 (Italie)

Bataille inscrite aux drapeaux et à l'étendard de la garde républicaine.

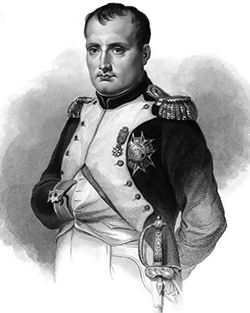

Ier EMPIRE - An XII à 1814 (1804-1814)

La garde municipale de Paris fournit des unités qui prirent part à diverses campagnes de l'Empire. En Hollande en 1805, en Allemagne en 1807 où plusieurs de ses bataillons coopérèrent au siège de Dantzig. La même année une portion de ses effectifs restés en France fut envoyée en Espagne. En 1812 les dépôts de Paris étaient tellement réduits qu'un décret du 12 février de la même année prononça la fusion des deux régiments en un seul.

Ce régiment compromis dans la conspiration du général Mallet, auteur du coup d'État de 1812 contre Napoléon, durant la retraite de Russie fut supprimé par décret du 6 janvier 1813. L'infanterie deviendra le 134e régiment de ligne tandis que les cavaliers seront versés dans les lanciers rouges de la garde impériale.

C'est dans ces circonstances que Napoléon remplaça par décret du 10 avril 1813 la garde municipale qu'il avait instituée huit ans plus tôt par un corps de gendarmerie auquel il donna le nom de Garde impériale de Paris.

Ce corps fut divisé en quatre compagnies(1), et la compagnie subdivisée en trente brigades. La force du corps fut de 853 hommes et 398 chevaux. Le préfet de police continuera à être, sinon le commandant, du moins le directeur de cette garde. L'officier supérieur qui en eut le commandement porta le titre de Colonel d'Armes de la ville de Paris. Le corps de la gendarmerie impériale de la ville de Paris, qui était indépendant de celui de la gendarmerie départementale, avait la droite sur toute la gendarmerie après la gendarmerie d'élite.

Ce régiment fut composé d'officiers, de sous-officiers et gendarmes de première et de deuxième classe, choisis sur toute la gendarmerie de l'empire, et d'élèves gendarmes tirés des régiments de lignes ayant deux ans de service et étant âgés de vingt-deux ans au moins.

(1) Trois compagnies en 1813, la quatrième sera formée en 1814.

SIÈGE DE BURGOS 18 septembre au 22 octobre 1812 (Espagne)

Bataille inscrite aux drapeaux et à l'étendard de la garde républicaine.

Troisième période : l'habit-veste

DÉCRET IMPÉRIAL DU 10 AVRIL 1813

Avec le décret impérial du 10 avril 1813, l'empereur remplace la garde municipale de Paris, créée par l'arrêté du XII vendémiaire an XI, par un corps de gendarmerie qui prend l'appellation de Gendarmerie impériale de Paris. Ce corps, composé de quatre compagnies et d'un état-major représentant une force de 853 hommes, est placé sous les ordres directs du Préfet de police.

Les hommes venant des légions de gendarmerie, pour faire partie du corps de gendarmerie impériale de la ville de Paris, devaient arriver avec leurs chevaux, armes et équipement. Cependant quelques différences dans l'uniforme et l'équipement obligeaient les volontaires à engager des frais de première mise qui leur étaient remboursés par la caisse du corps abondée annuellement par celle de la ville de Paris.

Gendarmerie impériale de Paris

Tenue

L'uniforme fut celui de la gendarmerie impériale sauf les différences ci-après

- Les boutons et les plaques de gibernes étaient gravés aux armes impériales, entourés des mots : Gendarmerie impériale de Paris.

- Les officiers, maréchaux des logis et brigadiers tant à pied qu'à cheval et les gendarmes de première classe portaient l'aiguillette à gauche et une bandoulière en drap rouge bordée en argent et ornée d'une plaque aux armes de la ville de Paris.

- Ils portaient pour coiffure le chapeau français bordé comme dans la gendarmerie impériale.

- Les gendarmes de deuxième classe se distinguaient par leurs bandoulière et ceinturon de cuir blanc. Leur coiffure consistait en un chapeau sans galon non bordé.

- Les élèves gendarmes ne portaient ni aiguillette ni bandoulière, mais des épaulettes de grenadiers. Leur coiffure était le shako de l'infanterie de ligne à plumet rouge, leur uniforme celui de la gendarmerie.

- Les trompettes portaient l'aiguillette comme les gendarmes de deuxième classe.

- L'habillement des tambours comportait les mêmes marques distinctives que celui des tambours de la ligne.

PREMIÈRE RESTAURATION (1814 - 1815)

Lorsque Louis XVIII accède à la couronne, il confirme dans une ordonnance du 31 mai 1814 la garde de Paris sous la dénomination de garde royale de la ville de Paris.

Le corps placé sous les ordres immédiats du directeur de la police du royaume est commandé par un officier général qui prend le titre de colonel d'armes de la ville de Paris. Le corps est composé d'un état-major à l'effectif de 17, dont 9 officiers et de 4 compagnies composées chacune de 96 cavaliers et 146 gendarmes à pied sous le commandement de 6 officiers. Les compagnies sont divisées en 48 brigades. Le complet du corps présente une force de 1 017 hommes, dont 430 à cheval et 587 à pied. La garde est recrutée sur toute l'armée. Les officiers, sous-officiers et gardes de la ville de Paris jouissent des mêmes prérogatives et avantages qui sont accordés à la gendarmerie par notre ordonnance du 11 juillet 1814.

Dans son ordonnance du 11 juillet 1814, le roi conserve la place de premier inspecteur général et réduit l'effectif de l'arme à 13 358 hommes de tous grades. Il divise le corps de la gendarmerie en huit inspections, formant vingt-quatre légions et quatre-vingt-quinze compagnies. Chaque brigade est composée d'un maréchal des logis ou brigadier et de cinq gendarmes. Chaque compagnie fait le service d'un département ou d'un arrondissement maritime excepté dans la Ire et la 24e légion.

La première légion qui se recrute sur toute la gendarmerie est chargée :

- du service de la ville de Paris, des arrondissements du département de la Seine,

- des voyages et chasses du roi et de la garde et surveillance des résidences royales qui furent plus particulièrement attribuées à la première compagnie de cette légion.

Les services de la ville de Paris et celui des voyages et chasses du roi(1) seront par la suite assurés par des corps constitués indépendants de la première légion.

(1) C'est le 24 mars 1772 que fut créée la compagnie des voyages et chasses du roi afin de ne pas détourner de leur service ordinaire les brigades de maréchaussée des compagnies des provinces. Cette compagnie, qui comptait 4 officiers, 5 maréchaux de logis, 16 brigadiers et 137 cavaliers répartis en 27 brigades, fut supprimé par décrets des 18 août et 22 septembre 1790.

Garde royale de « notre bonne ville de Paris »

Ordonnance du 31 mai 1814

Louis XVIII conserve la gendarmerie municipale de la ville de Paris, mais lui donne le nom de Garde royale de notre bonne ville de Paris. Le corps est placé sous l'autorité du directeur général de la police du royaume.

![]() L'uniforme de la Garde de la ville de Paris est maintenu sauf les parements et les revers qui sont de couleur bleu-de-roi avec liseré et passepoil rouge.

L'uniforme de la Garde de la ville de Paris est maintenu sauf les parements et les revers qui sont de couleur bleu-de-roi avec liseré et passepoil rouge.

ORDONNANCE DU 14 AOÛT 1814

Dans cette ordonnance portant sur la composition et l'administration du corps, un article est consacré à la composition de l'uniforme.

Tenue

- Habit bleu de roi avec revers, collet et parements de même doublure et liseré écarlate,

- aux retroussis de l'habit, sur un coin une fleur de lis et de l'autre une grenade,

- culotte blanche,

- chapeau à la française surmonté d'un plumet rouge ou d'un pompon en laine de même couleur,

- galons en fil blanc, en argent pour les officiers,

- Les gendarmes à cheval ont l'aiguillette en fil blanc, ceux à pied, les épaulettes rouges,

- bouton blanc avec fleur de lis au milieu et une légende portant ces mots : Garde royale de la ville de Paris,

- boutonnières en argent au collet et aux revers

- la plaque de la giberne et celle du ceinturon du sabre aux armes de la ville de Paris,

- sur le baudrier une grenade en cuivre doré,

- les bottes sont semblables au modèle de la gendarmerie de France.

Armement

Les armes sont fournies par le ministre de la Guerre et le prix remboursé par la ville de Paris. Ces armes sont entretenues aux dépens du corps.

Ordonnance du 23 décembre 1814

Louis XVIII augmente l'effectif du corps pour le porter à 1249 hommes. Il est formé en trois escadrons composés chacun de deux compagnies.

100 JOURS (1815 - 1815)

Gendarmerie impériale de Paris

Décret du 14 avril 1815

Dans ce décret, l'empereur Napoléon ordonne que les ordonnances rendues les 31 mai, 14 août et 23 décembre 1814 sur l'établissement et l'organisation d'une garde de police de Paris soient rapportées. Il entend que la garde actuelle de Paris reprenne la dénomination de Gendarmerie impériale de Paris et exécute son service sous l'autorité du préfet de police conformément aux dispositions de son décret du 10 avril 1813 qui continue de recevoir sa pleine et entière exécution.

![]() La gendarmerie impériale de Paris conserve son uniforme.

La gendarmerie impériale de Paris conserve son uniforme.

SECONDE RESTAURATION (1815 - 1830)

Gendarmerie royale de Paris

Revenu au pouvoir, Louis XVIII dans une ordonnance du 10 janvier 1816 ordonne que la garde de Paris reprenne son ancienne dénomination : Gendarmerie royale de Paris. Le corps demeure à quatre compagnies commandées par un colonel qui prend le titre de colonel de la ville de Paris. Le complet de cette force est de 1021 hommes, dont 456 à cheval et 565 à pied. Le recrutement ne s'opère désormais que sur l'ensemble de la gendarmerie et les anciens militaires qui ont les qualités requises. Les élèves-gendarmes sont supprimés.

L'uniforme de la gendarmerie royale de Paris est conservé tel qu'il a été déterminé pour la garde royale de la ville de Paris à quelques différences près.

Tenue

- habit bleu de roi, revers, collet et parements de même doublure et liseré écarlate,

- culotte blanche (à la fin de la restauration, les revers redevinrent écarlates.),

- les cavaliers portent la culotte de daim,

- Le chapeau bordé est remplacé par un bonnet d'oursin avec plaque aux armes de France,

Accessoires - distinction

- les galons et aiguillettes sont de fil blanc pour les sous-officiers et gardes et en argent pour les officiers,

- le bouton blanc porte la fleur de lys au centre et la légende : Gendarmerie royale de Paris,

- La plaque de la giberne et celle du ceinturon du sabre sont aux armes de la ville de Paris, le baudrier est orné d'une grenade en cuivre doré,

- les retroussis de l'habit sont ornés d'une fleur de lys sur un coin et sur l'autre une grenade,

- les bottes comme celles de la gendarmerie de France

- les boutonnières d'argent sont supprimées,

Administration du corps

Ordonnance du 22 septembre 1818

Afin de faciliter la gestion du corps et permettre à tous les gendarmes de recevoir le même traitement, Louis XVIII supprime les élèves gendarmes et fusionne les deux classes de gendarme de la ville de Paris en une seule.

Ordonnance du 28 mai 1820

Cette ordonnance, qui règle la composition de l'état-major et des compagnies de gendarmerie royale de la ville de Paris, porte son effectif à 1528 hommes, dont 611 à cheval et 917 à pied, organisé en trois escadrons de deux compagnies chacun. Elle supprime les deux classes pour les lieutenants et les capitaines.

MONARCHIE DE JUILLET (1830 - 1848)

Dès le début de la monarchie de juillet, la gendarmerie cesse d'être appelée « gendarmerie royale » pour devenir « la gendarmerie » tout court. Ce corps se compose :

- de la Gendarmerie d'élite instituée pour le service des résidences royales. Elle est composée d'un état-major et de deux escadrons. La force du corps est de 3I7 hommes y compris 16 officiers. Une ordonnance du 11 août 1830 prononça la dissolution de la garde royale et de la maison militaire de l'ex-roi Charles X. La gendarmerie d'élite ne fut plus rétablie et son personnel fut versé dans la gendarmerie départementale.

- De 24 légions pour le service des départements et des arrondissements maritimes. Les 24 légions sont divisées en compagnies, lieutenances et brigades, la force totale de ces légions est de 12 100 hommes (9600 à cheval et 2500 à pied) et de 587 officiers.

- De la gendarmerie spécialement affectée au service de la ville de Paris. Elle est composée d'un état-major et 6 compagnies de 251 hommes chacune. La force totale de ce corps(1) est de 42 officiers et 1486 sous-officiers et gendarmes, dont 569 hommes à cheval et 917 à pied.

- De 2 compagnies de gendarmerie à cheval employées dans les îles de la Martinique et de la Guadeloupe. La compagnie de la Martinique est à l'effectif de 68 hommes et celle de la Guadeloupe compte 88 hommes.

- Du bataillon de voltigeurs corses auxiliaires de la gendarmerie à l'effectif de 421 hommes officiers compris.

La gendarmerie est inspectée par des inspecteurs généraux du grade de lieutenant-général ou de Maréchal de camp.

(1) Avec l'ordonnance du 16 août 1830 (voir ci-après), Louis Philippe Ier réduit l'effectif de la garde royale de Paris de 85 hommes. Ces sous-officiers et gardes seront affectés en priorité dans les bataillons de la gendarmerie mobile créés par l'ordonnance du 4 septembre 1830.

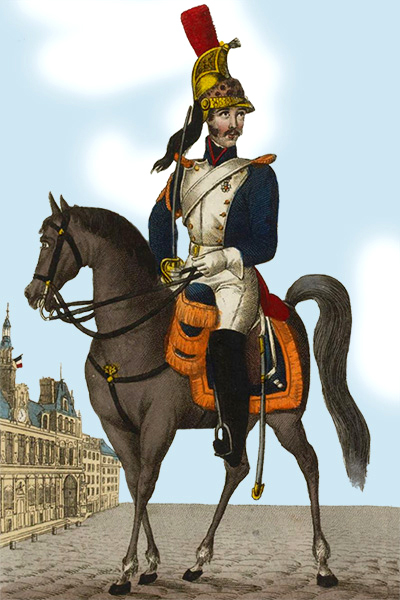

Garde municipale de Paris

Ordonnance du 16 août 1830

Avec cette ordonnance, Louis Philippe Ier supprime la gendarmerie royale de Paris, et reconstitue ce corps, spécialement constitué pour le service de la ville de Paris, sous le titre de garde municipale de Paris ; ce corps fait partie de la gendarmerie nationale, les règles commune à toute la gendarmerie lui sont appliquées indépendamment des attributions dont il est investi par l'ordonnance du 29 octobre 1820.

Ce nouveau corps, commandé par un colonel, est mis à la disposition immédiate du préfet de police. Son complet est fixé à 1443 hommes. L'infanterie constituée de deux bataillons, de quatre compagnies chacun est à l'effectif de 1024 hommes. La cavalerie composée de deux escadrons, de deux compagnies chacun est à l'effectif de 392. L'état-major est à 11. Les dispositions de l'ordonnance du 29 octobre 1820 concernant l'avancement, les conditions d'admission, le rang dans l'armée et le droit aux récompenses militaires lui sont applicables.

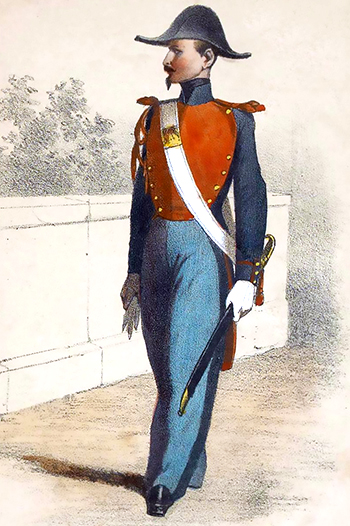

Pour marquer sa différence, Louis Philippe Ier ordonne que l'uniforme de cette nouvelle troupe ne réponde plus aux caractéristiques particulières de celui de la gendarmerie. Il sera réalisé sur la base de celui qui équipe la garde nationale.

|

|

| Cavalier du corps municipal de la ville de Paris - 1830 | Garde du corps municipal de la ville de Paris - 1830 |

|

|

Pour les deux armes :

- Buffleterie

- buffleterie blanche,

- la plaque du ceinturon, celle de la giberne et les boutons sont jaunes aux armes de la ville entourées de la légende Garde municipale de Paris,

- Les officiers des deux armes et les sous-officiers et cavaliers portent une aiguillette sur l'épaule droite. Elle est couleur or pour les officiers et en laine de couleur aurore pour les sous-officiers et cavaliers.

- Pour la grande tenue, les officiers de cavalerie et les sous-officiers et cavaliers ont un pantalon de peau de daim. Pour la tenue d'été, les deux armes portent le pantalon de coutil blanc.

- Armement

- identique à celui de l'ancien corps.

- Équipement

- il se compose d'une bride garnie et d'une selle dite à la française avec housse et chaperon en drap bleu bordés d'un galon d'or pour les officiers et en fil couleur aurore pour les sous-officiers et cavaliers.

- La housse est ornée à ses demi-pointes d'une grenade brodée sur drap blanc.

Organisation régimentaire de la garde

Ordonnance du 16 mars 1836

En exécution de la loi du 14 avril 1832, cette ordonnance règle d'après la hiérarchie militaire, des grades et des fonctions, la progression de l'avancement et la nomination aux emplois dans les armées. Elle institue à titre définitif le grade de lieutenant-colonel. En raison de son organisation régimentaire, la hiérarchie de ce corps est la suivante : personnel officier : lieutenant, capitaine, chef d'escadron, major, lieutenant-colonel et colonel. ; personnel non-officier : brigadier, maréchal des logis, maréchal des logis-chef, adjudant sous-officier.

La garde municipale de Paris faisant partie intégrante de la gendarmerie, le grade de caporal correspond à celui de brigadier de gendarmerie, les emplois de sergent, maréchal des logis, sergent-major, maréchal des logis-chef et d'adjudant correspondent à l'emploi de maréchal des logis de la gendarmerie.

Évolution du corps

Ordonnance du 17 septembre 1838

Avec cette ordonnance, Louis Philippe Ier apporte à l'organisation de ce corps les modifications compatibles avec les divers services auxquels il est affecté. Il fait à nouveau partie intégrante de la gendarmerie. Il est placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et sous les ordres immédiats du préfet de police. Il est commandé par un colonel. Le complet de la garde municipale est fixé à 1444 hommes et à 132 chevaux. Bien qu'affecté au service exclusif de la capitale, son uniforme est déterminé par décision royale.

Ordonnance du 18 juillet 1839

Cette ordonnance ouvre un crédit extraordinaire qui permet de porter son effectif à 2996 officiers, sous-officiers et gardes et à 450 chevaux. Le cadre d'organisation comprend un état-major, un peloton hors rang, seize compagnies de gardes à pied et quatre compagnies de garde à cheval. Les emplois de capitaine et de lieutenant dans les compagnies à pied sont ouverts aux officiers de la gendarmerie départementale. Un second emploi de lieutenant-colonel est créé par l'ordonnance du 17 août 1839.

Le 26 avril 1841, une loi ouvrait un crédit extraordinaire pour la gendarmerie. Les difficultés du recrutement qui avaient entraîné une diminution des effectifs étaient devenues alarmantes. La gendarmerie restée en marge de l'armée n'avait bénéficié d'aucune amélioration de solde et de positions accordés aux autres corps de l'armée de sorte que ce n'était pas seulement les sous-officiers ou soldats qui faisait défaut, mais les officiers des autres troupes refusaient de venir y servir. Aux conditions sévères d'engagement (être âgé de 25 ans au moins, taille élevée, trois années de présence sous les drapeaux, savoir lire et écrire correctement, conduite irréprochable) s'ajoutait une solde dont le montant avait été fixé par la loi du 28 germinal an VI et sur laquelle les gendarmes devaient faire vivre leur famille et subvenir aux charges qui leur étaient imposées pour leur habillement, leur équipement, l'achat du cheval, son entretien, son remplacement, etc. À ce désintérêt pour l'arme, il fallut rajouter un grand nombre de démissions, privant ce corps d'hommes expérimentés possédant les qualités de courage, de dévouement, mais également la sagesse d'esprit, le calme et la modération que donne la maturité. Ce crédit extraordinaire fut alors employé dans sa plus grande partie à l'amélioration des soldes et à la création d'emploi d'officiers subalternes afin d'être en accord avec ce qui se pratiquait dans les autres armes.

ordonnance du 12 juin 1841

Cette ordonnance ouvre un nouveau crédit extraordinaire qui permet de porter son effectif à 3214 officiers, sous-officiers, brigadiers et gardes et à 692 chevaux.

Règlement du 2 février 1845

Ce règlement, sur la conservation et l'entretien des armes dans chaque corps, précise l'armement qui est fixé par décision ministérielle à la gendarmerie :

- Troupe à cheval

- maréchaux des logis : un pistolet de gendarmerie modèle 1822 transformé, ou modèle 1840 et un sabre de cavalerie de ligne modèle 1822,

- brigadiers et gardes : un mousqueton (Mle. 1825) à silex transformé à percussion(1) armé de sa baïonnette, deux pistolets(2) de gendarmerie modèle1822 transformés, ou modèle 1840, un sabre d'infanterie modèle 1831.

- Troupe à pied

- Maréchaux des logis : un sabre d'infanterie modèle 1816

- caporaux et soldats : fusil de voltigeur(3), modèle 1822 transformé à percussion, sabre d'infanterie modèle 1816.

(1) Le mousqueton a été mis à percussion au cours de l'année 1842. Ses dimensions sont inférieures à celles du fusil, mais il est équipé de la même baïonnette. Son calibre est de 17,6mm. Les mousquetons fabriqués à partir de cette date et directement équipés du système percutant sont tout simplement appelés mousqueton de gendarmerie percutant Mod. 1842.

(2) Le pistolet gendarmerie est identique par ses formes à celui de la cavalerie. Il est cependant plus petit. Son canon de 13cm de longueur est au calibre de 15,2mm et sa balle est au diamètre de 14,7mm.

(3) Le fusil des voltigeurs Corses est équipé de deux canons. Ses canons au calibre de 17,5mm tirent la cartouche d'infanterie avec une balle au diamètre de 16,7mm. Il est équipé d'une baïonnette quadrangulaire à douille. Sa baguette de chargement est à tête-de-clou.

Par décision ministérielle du 8 mars 1845, cette arme équipera toute la gendarmerie de la Corse à la place du mousqueton jugé arme insuffisante pour le pays. Cette mesure sera étendue le 20 décembre suivant aux compagnies des départements de l'Ille-et-Vilaine, du Finistère et du Morbihan.

DEUXIÈME RÉPUBLIQUE (1848 - 1852)

Après l'établissement de la deuxième république le 24 février 1848, le gouvernement provisoire mené par Dupont de l'Eure proclame dès le lendemain la création d'une garde nationale mobile constituée de vingt-quatre bataillons de 1058 hommes recrutés dans la ville de Paris. À la suite de cet arrêté, un décret du 25 février 1848 licencie la garde municipale de Paris. Plusieurs gardes provisoires d'origine révolutionnaire vont alors voir le jour.

Les Gardiens de Paris

Pour maintenir la paix et la sécurité, un décret du 22 mars 1848 crée un nouveau corps sous le titre de gardiens de Paris spécialement chargé de veiller à la sécurité publique, à l'ordre, à la circulation des rues, au maintien des règlements relatifs à la grande et petite voirie. Placés sous la direction du préfet de police, les gardiens ne sont point armés.

Uniforme

- (illustration n°1) : longue blouse de toile bleu clair,

- une cravate, une ceinture et un brassard rouges, képi rouge à bandeau bleu;

- pantalon de coutil ou de drap de couleurs variées (gris, brun, rouge),

- banderole de giberne et ceinturon de sabre en cuir blanc

- Fusil et sabre-poignard.

Le bataillon de l'hôtel de ville

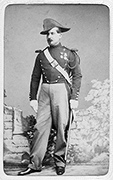

Par décret du 24 avril 1848, le gouvernement constitue en bataillon spécial la garde républicaine de l'hôtel de ville forte de 600 hommes. Armand Marrast, alors maire de Paris, remplace la blouse bleue et le pantalon garance par l'uniforme.

Uniforme

- (illustration n°2) : tunique bleue à collet rouge à deux rangs de boutons permettant de montrer les revers en triangle rouge, avec passepoil rouge, parements en pointes rouges,

- pantalon bleu avec une large bande rouge,

- épaulettes rouges avec aiguillettes rouges à droite,

- chapeau bicorne modèle 93 avec plumet rouge en crin retombant,

- ceinturon noir.

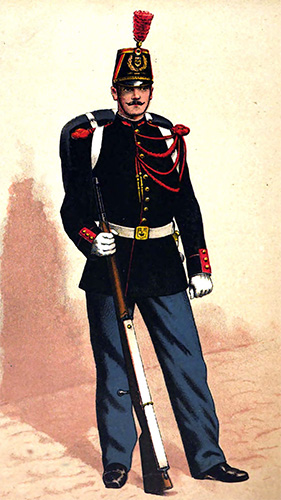

La Garde républicaine

Le 28 mars 1848, le gouvernement provisoire établit pour la sûreté publique de Paris une garde civique sous le titre de garde républicaine. Cette garde composée de quinze cents hommes à pied et de trois cents hommes à cheval fut recrutée parmi « les citoyens connus pour leur patriotisme ».

Leur costume (illustration no3) réglé par le ministre de l'Intérieur devait « se rapprocher le plus possible du costume ordinaire de l'ouvrier ».

Ce corps ainsi que celui des Lyonnais, le bataillon de l'hôtel de ville, celui des montagnards et autres semblables furent définitivement supprimés par l'arrêté du 16 mai suivant.

| Illustration n°2 | Illustration n°3 |

|

|

| Garde du bataillon de l'hôtelde ville 1848 - |

Garde républicain à pied - 1848 - |

Pavillon et drapeau national

Au cours de cette période, le gouvernement provisoire rétablit par décret du 28 février 1848 le titre de général de division et celui de général de brigade dans l'armée

Un arrêté du 5 mars 1848 rétablissait le pavillon et le drapeau national adoptés par le décret de la convention du 7 pluviôse an II, sur les dessins du peintre David. Les trois couleurs, disposées en trois bandes égales, seraient à l'avenir rangées dans l'ordre suivant : le bleu attaché à la hampe, le blanc au milieu et le rouge flottant à l'extrémité.

À la suite de ce décret, un ordre du ministre du 8 mars 1848 disposait les couleurs de la cocarde nationale comme suit : le centre, bleu ; la zone intermédiaire, blanche ; la zone extérieure, rouge écarlate.

La garde républicaine parisienne

Un arrêté du 16 mai 1848 créait un corps de deux mille hommes d'infanterie et six cents hommes de cavalerie pour le service spécial de police de la ville de Paris sous le nom de garde républicaine parisienne. Les hommes provenant des corps licenciés pouvaient sous conditions être admis dans cette nouvelle formation. Ce corps soldé par la ville de Paris fut placé dans les attributions du ministère de l'Intérieur sous les ordres directs du préfet de police.

Un arrêté du 4 juin 1848 porta son effectif à deux mille deux cents hommes d'infanterie et quatre cents hommes de cavalerie.

La garde républicaine

L'arrêté du 9 juin 1848 portant organisation de garde républicaine parisienne fixa son effectif à deux mille six cents hommes et à quatre cent douze chevaux répartis en trois bataillons d'infanterie, de six compagnies chacun et quatre escadrons. Ce corps placé dans les attributions du ministre de l'Intérieur et sous les ordres immédiats du préfet de police fut renommé garde républicaine.

Avec l'arrêté du 1er février 1849, la garde républicaine était incorporée dans la gendarmerie. Cette appartenance ne sera plus remise en cause.

Elle demeurait placée dans les attributions du ministre de la Guerre pour tout ce qui concernait l'administration, la police intérieure, la discipline et l'avancement. Spécialement affectée au service de la ville de Paris, elle était placée sous les ordres du préfet de police. Son effectif fut fixé à deux mille quatre cents hommes. Avec la loi du 2 avril 1849, la moitié des dépenses d'entretien de la garde républicaine fut mise à la charge de la ville de Paris.

Un arrêté du 6 avril 1849 réorganise une nouvelle fois la garde républicaine en trois bataillons d'infanterie formant dix-huit compagnies et trois escadrons de cavalerie. Commandée par un colonel, son complet est maintenu à deux mille quatre cents hommes, dont trois cent onze cavaliers.

La musique de la garde

À cette date, la musique de la garde n'est pas encore constituée. Les instruments de musique militaire dont elle dispose dans cette réorganisation sont la trompette et le tambour. 49 instrumentistes répartis comme suit : 3 brigadiers-tambours et 1 brigadier-trompette rattachés au petit état-major, 36 tambours pour l'infanterie (2 par compagnie), 9 trompettes pour la cavalerie (3 par escadron). Ce fut à cette époque qu'un noyau de musiciens fut constitué bénévolement par la réunion d'instrumentistes guidés par leur passion musicale sous la direction du maréchal des logis trompette Jean Paulus. Bien vite une fanfare dont l'existence n'avait aucun caractère officiel fut constituée.

INSTRUCTION DU 25 OCTOBRE 1849

Avec ce règlement, l'uniforme de la garde républicaine se rapproche au mieux de celui de la gendarmerie, mais conserve quelques éléments de celui de l'ancienne garde municipale de Paris.

Cavalerie

Tenue

- Petite tenue

- Habit en drap bleu foncé avec retroussis en drap écarlate avec grenades orange foncé sur les basques pour les gardes, orange et or pour les brigadiers et sous-officiers, or pour les officiers.

- Les boutons dorés sont ornés d'un faisceau d'armes et légendés Garde républicaine.

- pantalon gris-bleu en cuir de laine à brayette avec une large bande bleu foncé,

- pantalon demi-collant (dit hongroise) en cuir de laine gris-bleu

- pantalon de coutil blanc pour la tenue d'été

- manteau en drap bleu foncé

- veste d'écurie en drap bleu foncé (pour les brigadiers et gardes)

- Grande tenue

- Habit avec plastron écarlate et pantalon de tricot double blanc.

Coiffure

Le nouveau casque de la garde se rapproche du style de celui des cuirassiers. Sa bombe est en acier, le devant du cimier est orné de feuilles d'acanthe et se termine par une douille en laiton maintenant une petite touffe de crin rouge, un porte-plumet est placé sur le côté gauche et reçoit en grande tenue un plumet rouge.

Le devant du casque est orné d'un bandeau à rayons sur lesquels se détache un coq sur des drapeaux. Au-dessous se trouve la légende : GARDE RÉPUBLICAINE.

Infanterie

Tenue

- Petite tenue

- Habit en drap bleu foncé avec retroussis en drap écarlate

- pantalon gris-bleu en cuir de laine

- pantalon de coutil blanc pour la tenue d'été

- capote en drap bleu foncé

- veste ronde en drap bleu foncé (pour les brigadiers et gardes).

- Grande tenue

- Habit avec plastron écarlate et pantalon de cuir de laine gris-bleu ou coutil blanc l'été.

Coiffure

Le shako de l'infanterie est en cuir recouvert d'un manchon en drap bleu foncé. Son calot est garni au pourtour d'un galon or dont le milieu est partagé par un cordon en laine couleur orange foncé dont la largeur varie en fonction du grade. La visière et le bourdalou sont en cuir verni noir. Un galon formant chevron tissé en or et laine orange foncé est placé sur les côtés du shako. Deux rosaces placées à l'extrémité inférieure des chevrons retiennent une chaînette en forme de gourmette qui est placée au-dessus de la visière.

Une plaque de cuivre estampé sur le devant figure un écusson reposant sur deux branches de lauriers entouré de drapeaux et surmonté d'un coq. Il porte la légende GARDE RÉPUBLICAINE. Une cocarde tricolore est fixée au-dessus de la plaque. Le shako est surmonté d'un pompon en laine écarlate. Le shako des officiers se distingue de celui de la troupe par son galon supérieur couleur or dont la largeur augmente en fonction du grade et des chevrons qui sont couleur or traversés par une raie noire.

Distinctions

- Les franges des épaulettes des officiers supérieurs sont à grosses torsades mates, et à petites torsades d'or brunies pour les officiers subalternes,

- les sous-officiers et brigadiers ont les trèfles orange foncé panachés de filet d'or, les gardes ont les trèfles en laine orange foncé,

- l'aiguillette des officiers, sous-officiers, brigadiers et gardes est de même forme et dimensions que celle de la gendarmerie. Elle se porte sur l'épaule droite sauf pour les adjudants-majors et les adjudants sous-officiers qui la portent sur l'épaule gauche.

- Les maréchaux des logis-chefs portent trois galons de grade en or large de 22 mm en chevron (2 pour mes maréchaux des logis et un pour les brigadiers)

- Les brides des trèfles sont en laine orange foncé pour les gardes, en or pour les maréchaux des logis-chefs, maréchaux des logis et brigadiers,

- les tambours et trompettes portent un galon en or à cul de dé autour du collet et des parements de l'habit,

Accessoires

- Les officiers, sous-officiers et gardes sont autorisés à porter le chapeau en dehors du service. Il est galonné d'un bord en poils de chèvre. Il possède une ganse plate en laine orange foncé bordée de chaque côté d'un fil d'or dont l'épaisseur varie avec le grade. Elle est partagée en son milieu par une raie noire et est fixée par un gros bouton d'uniforme. Le chapeau orné d'une cocarde tricolore est porté en colonne en petite tenue et en tenue de ville.

- Le bonnet de police est semblable quant à la forme est aux dimensions à celui de la gendarmerie. Le turban est orné de deux galons, un de 22mm placé en haut et un de 13mm placé en dessous à trois millimètres.

- Pour les gardes, tambours et trompettes, les galons sont en laine orange foncé,

- pour les brigadiers le galon de 22mm est en laine orange, l'autre en or tissé à bâton,

- pour les MdL et Mdl/chef le galon de 22mm est en or et l'autre en laine orange,

- pour les adjudants, le galon de 22mm est en argent l'autre en or,

- pour les officiers le galon supérieur est de 30mm, ils sont tous les deux or et or et argent pour les lieutenants-colonels.

- Tout l'équipement est en cuir blanc.

- Le baudrier et le ceinturon sont ornés d'une plaque portant faisceau entouré de drapeaux, avec ces mots pour légende : Garde républicaine.

- Le harnachement bleu foncé est à galon orange.

armement

- Cavalerie

- un mousqueton de gendarmerie modèle 1842 ; un pistolet Mle. 1842 ; un sabre de cavalerie légère Mle. 1822 ; un nécessaire d'arme.

- Infanterie

- un fusil de voltigeur Mle. 1842 ; un sabre d'infanterie Mle 1816 ; un nécessaire d'arme.

- Officiers

- officiers de cavalerie : sabre de la cavalerie légère Mle. 1822 ; une paire de pistolets Mle. 1822 transformés,

- officiers d'infanterie : sabre de la cavalerie légère Mle. 1822.

- Les sous-officiers et brigadiers

- ils portent l'épée du modèle de la gendarmerie en petite tenue.

Décret du 27 octobre 1849

Ce décret modifie la composition des cadres de ce corps. Afin d'augmenter le nombre de sous-officiers et de brigadiers, le gouvernement décidait de réduire celui des officiers supérieurs. L'infanterie était composée de deux bataillons à huit compagnies de 132 hommes, la cavalerie de deux escadrons à 154 hommes. Avec le grand et le petit état-major, la force du corps s'élevait à 2130 hommes.

La musique de la garde

Avec ce décret (27 octobre 1849) la musique de la garde devenait officielle. Elle se composait de 1 brigadier-tambour et 1 brigadier-trompette rattachés au petit état-major, 32 tambours pour l'infanterie (2 par compagnies), 6 trompettes pour la cavalerie (3 par escadron). Total : 40 instrumentistes. Le 10 mai 1852, lors de la remise des drapeaux qui eut lieu sur le champ de Mars, cette fanfare obtiendra un très vif succès et recevra les félicitations du gouvernement. À compter de cette date, ce corps de musique allait être de toutes les fêtes et cérémonies officielles.

INSTRUCTION DE 1850

Cette instruction sur le service de la garde républicaine précise dans son chapitre VI les différentes tenues de service et de ville.

Tenues

Cavalerie

- Petite tenue de service

- service à cheval : casque, surtout, hongroise bleue, grosses bottes, giberne et sabre en ceinturon,

- service à pied : la tenue est la même, excepté que les cavaliers ont le pantalon large sur la petite botte, giberne et le ceinturon en sautoir avec le porte-baïonnette.

- Tenue de ville

- surtout, pantalon large de drap, chapeau, ceinturon en sautoir. Les sous-officiers de cavalerie portent la capote, chapeau et épée, comme ceux d'infanterie, pour la tenue de ville et le service intérieur de la caserne.

- La grande tenue de service

- service à cheval : habit, casque, hongroise de tricot blanc et grosses bottes, giberne et sabre en ceinturon,

- service à pied : la tenue est la même, excepté que les cavaliers ont le pantalon bleu large sur la petite botte, giberne, ceinturon en sautoir avec le porte-baïonnette.

- La grande tenue de ville : habit, pantalon bleu large, chapeau, ceinturon en sautoir.

- Promenade des chevaux et les pansages : pantalon de treillis, petites bottes, veste et bonnet de police.

Infanterie

- Petite tenue de service : shako couvert, pantalon de drap, capote boutonnée à droite le premier mois, à gauche le second mois, et ainsi de suite.

- Petite tenue de ville : la même que la précédente, excepté que les gardes portent le chapeau.

- Grande tenue de service : habit, shako découvert, pantalon de drap.

- Grande tenue de ville : la même que la précédente, excepté que les gardes portent le chapeau.

- Pour les exercices : les brigadiers et gardes sont en veste, bonnet de police, pantalon de drap ; les sous-officiers et officiers, en capote, bonnet de police.

Les coiffes

- Le chapeau est porté en colonne; il doit être placé perpendiculairement sur la tête, ne pencher ni à droite ni à gauche, la cocarde à droite, le milieu de la corne du devant répondant à la ligne du nez.

- Le shako ou le casque doit être placé droit et d'aplomb sur la tête, de manière que le milieu de la visière corresponde à la ligne du nez.

- Le bonnet de police doit être placé de manière que la grenade corresponde à la ligne du nez, incliné légèrement à droite, le bord touchant presque le sourcil droit, et éloigné d'environ un pouce du sourcil gauche.

Accessoires

L'aiguillette est portée à droite.

C.M. du 11 juin 1851

À la suite de l'inspection générale de 1850, diverses propositions relatives à l'uniforme des bataillons mobiles, de la garde républicaine et des corps de la gendarmerie ont été soumises au ministre qui en a aprouvées quelques-unes.

- Les officiers de la garde républicaine pourront porter pendant l'hiver un caban semblable à celui des officiers de la gendarmerie mobile,

- le pantalon de cuir de laine gris-bleu est remplacé par un pantalon de même étoffe bleu-clair avec une bande en drap bleu-foncé,

- les grenades de l'habit seront brodées sur un drap bleu-foncé au lieu de l'être sur drap écarlate.

Décret du 22 janvier 1852

Création de la Médaille militaire en faveur des soldats et sous-officiers de l'armée de terre et de l'armée de mer.

D.M. du 22 mai 1852

Le coq est remplacé par l'aigle sur la plaque de shako d'infanterie, le bandeau du casque de la cavalerie, les coulants de ferrets d'aiguillettes, l'épé des officiers et celle des sous-officiers et brigadiers.

Note M. du 22 juillet 1852

Le ministre décide que le chapeau bordé en poil de chèvre adopté pour la tenue de ville sera porté de la manière dite en colonne.

SECOND EMPIRE(03/12/1852 - 04/09/1870)

En 1853, la gendarmerie de France se composait :

- de 26 légions, pour le service des départements et de l'Algérie,

- de la gendarmerie coloniale composée de quatre compagnies pour la Martinique, la Guadeloupe, l'île de la Réunion et la Guyane française,

- un poste de trois brigades aux îles Saint-Pierre et Miquelon,

- de deux bataillons de gendarmerie d'élite,

- de la garde de Paris chargée du service spécial de la ville de Paris,

- de deux compagnies de gendarmes vétérans.

Par lettre ministérielle du 1er févriere1853, le maréchal de France De Saint-Arnaud, ministre secrétaire d'Étatede la Guerre, crée un service médical pour la gendarmerie. Dans chacune des places de garnison où se trouvent des médecins militaires, l'un d'eux ou plusieurs s'il y a opportunité sont désignés par le général commandant la division pour donner gratuitement et à domicile les soins médicaux nécessaires non seulement aux gendarmes employés dans ladite place, mais encore à leur famille.

C'est par touches successives que l'uniforme de la gendarmerie sera modifié au début du Second Empire. Il faudra attendre le 17 septembre 1853 pour que la gendarmerie (y compris de Corse et d'Algérie) prenne le nom de «gendarmerie impériale» et cependant, dès le 5 avril 1853, l'emblème de l'aigle français était placé sur les poignées d'épées, les plaques de ceinturon et de baudrier, les boutons, les coulants de ferrets, les plaques de bonnet à poils et de shako, les coquilles d'épées.

Lorsque le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française, devient Napoléon III, empereur des Français, la Deuxième République fait place au Second Empire. Avec cette nouvelle forme de gouvernement, Napoléon III, dans un décret impérial du 11 décembre 1852, substitue au titre de « garde républicaine » celui de « garde de Paris ».

Un second décret du même jour, fixa le complet de la garde de Paris à deux mille quatre cent quarante et un officier, sous-officiers, brigadiers, gardes et enfants de troupe et à six cent treize chevaux. La garde comprend un état-major, un petit état-major, deux bataillons à huit compagnies et quatre escadrons.

La garde de Paris

La nouvelle garde de Paris conserva son uniforme fixé par l'arrêté du 25 octobre 1849.

Quelques changements minimes surviendront au cours du règne de Napoléon III. Ainsi les dimensions du shako diminuèrent sous l'Empire comme dans toutes l'armée. Les aiguillettes passeront de l'épaule droite à l'épaule gauche. La couleur orange qui caractérisée la garde sera peu à peu abandonné au profit du rouge. Le pantalon bleu clair remplaça le pantalon gris-bleu. Il en fut de même pour toute la gendarmerie.

D.M. du 5 avril 1853

Le coq ornant le casque des cavaliers est remplacé par l'aigle française. La légende « GARDE DE PARIS » remplace la légende « GARDE RÉPUBLICAINE ».

Décret impérial du 1er mars 1854

Ce décret portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie, fait la synthèse de tous les textes parus depuis la loi du 28 germinal An IV. Le corps de la gendarmerie est ainsi composé

- de 26 légions pour le service des départements et de l'Algérie,

- de la gendarmerie coloniale,

- de deux bataillons de gendarmerie d'élite, (ces deux bataillons sont supprimés et remplacés par le régiment de gendarmerie de la garde impériale

- de la garde de Paris chargée du service spécial de la ville de Paris,

- d'une compagnie de gendarmes vétérans.

Note M. du 20 janvier 1857

Avec cette note, le ministre de la guerre arrête les modèles d'armes destinées aux officiers de gendarmerie

- Le sabre d'officier de cavalerie légère Mle. 1822

- L'épée d'officier supérieur de gendarmerie Mle. 1855

- lame de 815mm, deux pans creux sur chaque face depuis le talon jusqu'au milieu de la longueur ; poignée en corne de buffle ornée d'un filigrane doré, le pommeau, la garde et la demi-coquille sont ornés ; fourreau en cuir, chape et bout en laiton ; cravate en drap rouge.

- L'épée d'officier de gendarmerie Mle. 1855

- semblable à la précédente, mais monture en laiton doré imitant le filigrane des poignées ordinaires ; garde et pommeau en laiton doré ; aigle impérial en relief sur la demi-coquille fixe ;fourreau en cuir, chape et bout en laiton.

- Une paire de pistolets d'officiers de gendarmerie Mle. 1836 :

- canon à cinq pans courts, trente-six rayures, guidon en fer ; culasse à chambre cylindrique, capucine reliée à l'écusson ; monture ronde ; platine du système dit en arrière.

Instruction du 20 octobre 1857

Cette importante instruction est la première à regrouper dans un seul document la tenue et les accessoires vestimentaires de toutes les subdivisions de l'arme. Elle résume l'ensemble des modifications effectuées depuis l'instruction du 21 août 1846 et en apporte quelques nouvelles.

Désormais, la gendarmerie porte la moustache et la mouche. La longueur de l'une et l'autre devant être maintenue dans des limites raisonnables. Les boutons portent l'empreinte d'un aigle avec la légende : Gendarmerie impériale et l'exergue : sûreté publique.

D.M. de 1860

Le casque des cavaliers abandonne sa forme dite à la Minerve pour se rapprocher de celle des casques de l'armée. Les feuilles d'acanthe ornant le cimier sont remplacées par des feuilles de laurier. Le plumet en plume de vautour est écarlate pour les officiers des escadrons et tricolore pour ceux de l'état-major. Seul le colonel porte une aigrette en plume de héron blanc.

D.M. de 1861

Pour la grande tenue, les shakos sont ornés d'un plumet rouge.

D.M. de 1869

Le baudrier blanc fait place à un ceinturon blanc destiné à supporter le sabre-baïonnette du fusil Chassepot qui venait de remplacer le sabre-briquet.

| Garde de Paris | Garde de Paris |

|---|---|

|

|

| Cavalerie - 1865 | Infanterie - 1865 |

Musique de la garde de Paris

Avec le décret impérial du 12 mars 1856, Napoléon III modifie la composition de la garde de Paris et fixe son complet à deux milles quatre cent vingt-trois officiers, sous-officiers, gardes et enfants de troupe et à six cent douze chevaux. Le cadre d'organisation de cette troupe comprend un état-major, un petit état-major, deux bataillons à huit compagnies et quatre escadrons.

C'est à cette occasion que la musique de la garde est officiellement créée et transforme la fanfare créée par Paulus en musique d'harmonie. L'effectif est porté à cinquante-cinq exécutants. Rattachée au petit état-major, elle compte 5 musiciens de première classe, 10 musiciens de deuxième classe, 13 de troisième classe, 25 musiciens élèves, 1 brigadier-tambour et 1 brigadier-trompette. Ce décret crée également huit emplois de maréchal-ferrant.

Par décision ministérielle du 20 mars 1856, la musique de la garde est régie par les dispositions en vigueur dans les régiments d'infanterie. Suivant leur classe, les musiciens reçoivent la solde de sous-officiers, brigadiers ou gardes. Les maréchaux-ferrants reçoivent la solde de gardes à pied.

Décret du 22 octobre 1859

Compte tenu de l'agrandissement de la capitale, l'effectif de la garde de Paris est augmenté de 468 hommes, dont 413 à pied et 52 à cheval. Le complet de la garde est fixé à deux mille huit cent quatre-vingt-douze officiers, sous-officiers, brigadiers, gardes et enfants de troupe et à six cent soixante-trois chevaux.

IIIe RÉPUBLIQUE (1870 - 1940)

Avec la proclamation de la république le 4 septembre 1870, le nouveau gouvernement s'empressa dans un décret du 10 septembre 1870 de redonner à lagarde de Paris son ancien titre de garde républicaine. L'uniforme fut conservé dans son ensemble sauf les insignes de l'Empire qui furent remplacés par ceux de la ville de Paris.

Dès 1871, la IIIe république porta l'effectif de la gendarmerie nationale de 19 735 hommes à 23 000 hommes avec la création d'une légion de gendarmerie mobile(1) de 1 222 hommes et l'augmentation de l'effectif de la garde républicaine qui passa de 2 856 hommes à 6 110 hommes.

Considérant que le personnel de la garde républicaine telle qu'elle était constituée ne sufflisait plus pour assurer le service d'ordre dans la ville de Paris, Adolphe Thiers réorganisa cette troupe par arrêté du 2 juin 1871 en un corps de brigade de 6 110 hommes, divisé en deux régiments composés chacun de deux bataillons et de quatre escadrons. Ces deux corps prirent la dénomination de 1er et 2e régiments de la garde républicaine. Chaque régiment renfermait 16 compagnies d'infanterie à l'affectif de 2 384 sous-officiers, brigadiers, gardes, tambours en enfants de troupe. Les quatre escadrons de cavalerie de chaque régiment comprenaient 608 sous-officiers, brigadiers, gardes, trompettes, maréchaux-ferrants, enfants de troupe. Le petit état-major dans chaque régiment était à l'effectif de 13 sous-officiers ou brigadiers.

À ces 6 010 hommes il fallait rajouter les 180 officiers de l'état-major des compagnies d'infanterie et des escadrons de cavalerie ce qui portait l'effectif total réel à 6 301 hommes. Cette différence s'expliquait par le maintien d'officiers spéciaux ( 1 pharmacien major de première classe (emploi créé le 25 juin 1860) et 2 chefs de musique ) et les 108 musiciens du corps de musique. Les hommes nécessaires à compléter cet effectif furent recrutés dans la gendarmerie et parmi les soldats d'élite.

À cet effectif, il convient d'ajouter les gendarmes de l'Afrique au nombre de 867, les gendarmes des colonies 800, les gendarmes maritimes 600.

(1) Le 25 juin 1871, un arrêté du chef du pouvoir exécutif créa pour le service de Versailles une légion de gendarmerie mobile composée d'un escadron de cavalerie et d'un bataillon d'infanterie formant un effectif de 1 222 hommes.

D.M. du 7 décembre 1871

Avec cette décision, l'habit est définitivement supprimé et remplacé par la tunique en drap bleu foncé boutonnant droit sur la poitrine par neuf gros boutons d'uniforme. Les bords sont ornés d'un passepoil écarlate. La tunique est pourvue sur le côté gauche à hauteur des hanches d'une patte en drap passepoilée d'écarlate et doublé de cuir noir pour supporter le ceinturon. Le collet échancré par devant est orné dans les angles d'une grenade brodée en fil blanc.

Les parements en pointe sont en drap bleu foncé passepoilé d'écarlate. Sur le pli de derrière de chaque pan de la tunique, une patte taillée en accolade passepoilée en drap écarlate est garnie de trois gros boutons d'uniforme. La jupe est entièrement doublée en escot écarlate pour l'arme à cheval de manière à former retroussis rouges lorsque les quatre pans sont relevés. Les boutons en cuivre doré pour les officiers et cuivre pour la troupe portent les armes de la ville entourées de la légende : Garde de Paris.

C. M. du 27 mai 1872

La giberne à banderole est d'un modèle unique pour toute l'arme, tous les officiers de l'arme, quel que soit leur grade sont équipés de la capote-manteau de cavalerie, le pantalon de coutil blanc est supprimé. Les maréchaux des logis-chefs de la garde républicaine et de la gendarmerie mobile ne sont plus armés du fusil, mais de l'épée et d'un révolver. Les gants à crispin ne sont portés que dans le service à cheval en casque.

I. M. du 13 août 1872

Cette instruction reprend dans son ensemble la décision ministérielle de 1871 et lui apporte de nombreuses précisions et quelques modifications.

L'uniforme de la garde républicaine est calqué sur celui de la gendarmerie départementale mise à part les coiffures. L'argent est remplacé par l'or et les passementeries blanches par l'écarlate. L'équipement demeure blanc tandis que le shako et le casque sont de modèles nouveaux.

Note M. du 13 janvier 1873

La coupe et la dimension de la tunique sont dorénavant uniques pour toutes les subdivisions de l'arme.

D.M. du 21 juin 1873

Description du nouveau shako des officiers, sous-officiers, brigadiers et gardes de l'infanterie de la garde républicaine.

- Calot elliptique en vache vernie noire sans renforcement ni bourrelet.

- Visière en forte vache vernie noire à l'extérieur, verte en dessous. Son contour est bordé par une bande de cuivre.

- Le manchon est en drap bleu foncé. Le bourdalou est en cuir noir de 25 mm de largeur. Un galon d'or avec en son milieu une bande en laine orangé foncé orne le haut du turban.

- Une cocarde estampée à rayons peinte aux couleurs nationales est fixée sur le devant affleurant le bord supérieur du pourtour.

- Un chevron en V orne chaque côté. Ce chevron en galon d'or et en laine orange foncé est large de 24mm. La largeur du tissu or sur les bords extérieurs varie en fonction du grade (garde : 6mm, brigadier : 9mm, sous-officiers : 18mm).

- Une ventouse peinte en noir est placée entre les branches de chacun des deux chevrons.

- Une plaque en cuivre estampé représentant les armes et la devise de Paris entourées à droite d'une branche de feuille de laurier et à gauche d'une branche de feuilles de chêne est fixée sur le devant du turban.

- Une fausse jugulaire formée d'une chaîne plate composée d'anneaux circulaires entrelacés deux à deux repose sur la visière.

- Le shako des officiers est semblable à celui de la troupe, le galon de pourtour est en or et sa largeur varie suivant le grade. Les chevrons en galon d'or, larges de 35mm sont traversés au tiers de la largeur par une raie de soie noire.

- Le shako des sous-officiers, brigadiers et gardes est surmonté d'un pompon écarlate, tricolore pour les officiers du grand et petit état-major.

- En grande tenue, le pompon est remplacé par un plumet droit écarlate. Pour les musiciens, le plumet est écarlate et blanc.

Élèves gardes

Décret du 29 mars 1873

Ce décret autorise la création dans la garde républicaine d'élèves gardes. Ces élèves, pris dans les corps d'infanterie et de cavalerie de l'armée, doivent avoir au moins vingt-trois ans d'âge, dix-huit mois de service, et remplir, sous le rapport de l'instruction, de la conduite et de la taille, les conditions exigées par le décret du 1er mars 1854, sur l'organisation de la gendarmerie.

Légion de garde républicaine

Décret du 4 octobre 1873

Les deux régiments qui avaient pris le nom de 1re et 2e légion sont dissous et le corps reconstitué en une seule légion sous la dénomination de « Légion de Garde Républicaine ». Le complet de ce nouveau corps est fixé à 4 014 officiers, sous-officiers, brigadiers et gardes, à 60 enfants de troupe et à 757 chevaux. Le cadre d'organisation comprend un état major, un petit état-major, trois bataillons à huit compagnies et six escadrons.

D.M. du 11 juillet 1875

La cavalerie de la garde républicaine est dotée d'un nouveau plumet droit en plumes de coq. Il est écarlate pour les sous-officiers, brigadiers et gardes et tricolore pour les adjudants.

D.M. du 20 mars 1876

Le casque de la cavalerie de la garde républicaine est ramené à la forme et aux dimensions du nouveau modèle en usage dans les régiments de cuirassiers, avec cette différence que la grenade qui orne le bandeau est remplacée par les armes de la ville de Paris.

INSTRUCTION DE 1876

Cette instruction sur le service intérieur de la garde républicaine précise dans ses articles 128 et suivant les tenues en usage pour chaque arme :

- Tenue pour l'infanterie

- tenue du matin (jusqu'à midi) : pour les officiers et sous-officiers en tunique et képi, pour les brigadiers et gardes en veste.

- Tenue du jour : tunique, aiguillettes, giberne, sabre et chapeau(1).

- Grande tenue : tunique , shako avec plumet.

- Tenue de ville : les officiers, sous-officiers, brigadiers et tambours portent le chapeau et l'épée, les gardes uniquement le chapeau*.

- Tenue pour la cavalerie

- tenue du matin et d'écurie (jusqu'à midi) : veste et képi, pantalon de treillis pour l'intérieur, pantalon de drap pour l'extérieur.

- Tenue du jour à pied : pantalon bleu, tunique, aiguillettes, ceinturon, giberne, porte-baïonnette et casque.

- Grande tenue à pied : identique à la précédente avec plumet au casque.

- Tenue de ville : tous les militaires portent le chapeau*, les officiers, sous-officiers, brigadiers et trompettes portent l'épée, les gardes ont le sabre.

- Tenue du jour à cheval : tunique, aiguillettes, hongroise bleue, grosses bottes, ceinturon, giberne et casque.

- Grande tenue à cheval : tunique à pans retroussés, aiguillettes, hongroise blanche, grosses bottes, ceinturon, giberne, casque avec plumet, gants à la crispin.

(1) le chapeau est porté en colonne.

Drapeaux et étendards de la garde

Dans une décision ministérielle du 3 février 1879, le ministre de la Guerre approuvait la liste des noms de batailles devant être inscrites sur les drapeaux et étendards des corps de troupe de l'armée. C'est à cette occasion qu'il décidait qu'un étendard et un drapeau seraient attribués à l'infanterie et la cavalerie de la garde républicaine avec pour devise « Valeur et Discipline ». À partir de 1880, le prestige et le dévouement de cette force étaient unanimement reconnus.

Elle se vit confier la protection de l'Élysée et participa à l'édification de l'empire colonial de la IIIe République, au Tonkin (1885), à Madagascar (1895), en Crète (1898), en Chine (1900).

Nouveau galonnage

Décision ministérielle du 12 mars 1883

La distinction hiérarchique des officiers se faisait à cette époque par le jeu des épaulettes (couleur, torsades) des contre-épaulettes et des aiguillettes. Avec cette décision, le ministre de la guerre autorise les officiers de gendarmerie (gendarmerie départementale, légion d'Afrique, bataillon mobile et garde républicaine) en petite tenue et dans leur service journalier à porter sur les manches de la tunique et du manteau des galons de grade à la place des épaulettes et aiguillettes.

Cette décision entraîna pour les officiers la modification des parements des manches de la tunique qui étaient taillés en pointes et se prêtaient parfaitement au galonnage en chevron des maréchaux des logis et brigadiers. Les grades des officiers étaient constitués de galons or ou argent suivant l'arme dit en traits côtelés de 6mm placés parallèlement et immédiatement au-dessus du parement et faisaient le tour de la manche. Leur nombre indiquant le grade de l'officier. Cette décision sera appliquée aux adjudants.

Instruction du 29 août 1883

Les brigadiers reçoivent une deuxième tunique en remplacement de la veste.

INSTRUCTION DU 11 AOÛT 1885

Cette instruction résume l'ensemble des modifications apportées à l'uniforme de la gendarmerie ( gendarmerie départementale, de la Corse, d'Afrique, de la garde républicaine et des auxiliaires indigènes de la gendarmerie d'Afrique) depuis 1872. L'habillement se compose de deux tenues

- Petite tenue

- tunique en drap bleu foncé, pantalon bleu clair avec bandes bleu foncé, pour l'arme à cheval d'une hongroise avec bande bleu foncé.

- Grande tenue

- La grande tenue : identique à la première, mais pour l'arme à pied, d'une veste et d'un collet-manteau ; pour l'arme à cheval, d'un pantalon de tricot blanc, d'un manteau, d'une veste, d'un pantalon d'écurie en treillis ; pour les officiers, une capote manteau.

Les marques distinctives

- les épaulettes des officiers sont identiques à celles des officiers de la gendarmerie départementale sauf que le corps de l'épaulette est or, celles des adjudants sont or et traversées en leur milieu d'un liseré en soie ponceau, les brides d'épaulettes sont en galon or.

- Les trèfles des sous-officiers et brigadiers sont en filé d'or et laine orange foncé. Ceux des gardes sont en laine orange foncé.

- Les aiguillettes sont de même forme et dimension que celles de la gendarmerie départementale. Elles sont en filé d'or et laine orange foncé pour les sous-officiers et brigadiers, en laine orange foncé pour les gardes. Les ferrets sont en cuivre doré pour les officiers, cuivre bruni pour la troupe.

- Les galons de grades des officiers sont de même nature et forme que la gendarmerie départementale, mais couleur or. Celui des adjudants est argent avec liseré écarlate. Les galons en chevrons des maréchaux des logis-chefs, maréchaux des logis et brigadiers sont couleur or.

Coiffes

- Arme à pied

- Le shako de l'arme à pied se compose d'un calot en cuir verni présentant une surface plane sans renforcement ni bourrelet. Sa visière en cuir noir est bordée d'une bande en cuivre. Le manchon en drap bleu foncé est recouvert dans sa partie basse d'un bourdalou en cuir noir et dans sa partie supérieure d'un galon d'or, façon cul de dé partagé par une bande en laine orange foncé. Il est orné dur le devant d'une cocarde estampée à rayon peinte aux couleurs nationales et d'une plaque en cuivre estampé représentant les armes et la devise de Paris. Cette plaque est entourée à droite d'une branche de feuilles de laurier et à gauche d'une branche de feuilles de chêne. Sur chaque côté un galon en V or et orange foncé repose sur la rosace de la fausse jugulaire. Sur la visière repose la fausse jugulaire constituée d'anneaux entrelacés deux à deux. Le shako des sous-officiers, brigadiers et gardes est surmonté d'un pompon en chardon de laine écarlate.

- Arme à cheval

- L'arme à cheval fait usage du casque orné d'un bandeau aux armes de la ville de Paris au milieu et sur chaque côté d'une branche de feuilles de laurier sur fond sablé. La jugulaire se compose de 14 lamelles en cuivre en forme d'écailles. La bombe est surmontée d'un cimier en cuivre à tête de méduse. Il est orné d'une houppette en crin écarlate. La crinière en crin est noire pour les sous-officiers et gardes et écarlate pour les trompettes. Pour la grande tenue, il est fait usage d'un plumet droit en plumes de coq teintes en écarlate pour les sous-officiers, brigadiers et gardes et tricolore pour les adjudants sous-officiers. Seul le colonel porte une aigrette en plume de héron blanc.

Armement

- arme à pied : fusil d'infanterie modèle 1874 ; épée-baïonnette,

- arme à cheval : carabine modèle 1874 modifiée en 1880 avec baïonnette quadrangulaire, sabre de cavalerie modèle 1822.

Note M. du 3 juin 1888

Le képi des sous-officiers et brigadiers est orné d'une fausse jugulaire en galon d'argent façon dite en trait côtelé, fixée sur le devant par deux petits boutons d'uniforme auprès desquels sont placés deux passants faits du même galon (cet accessoire est toujours monté sur les képis actuels). Le galon de bandeau et la grenade sont en or, les ganses qui recouvrent les coutures sont mélangées 2/3 argent et 1/3 en laine orange foncé.

Réorganisation de la garde

Décret du 5 juillet 1887

La légion de la garde républicaine est réorganisée de la manière suivante : un état major, un petit état-major, trois bataillons à quatre compagnies chacun et quatre escadrons. Le complet d'effectif du corps est fixé à 3 048 officiers, sous-officiers, brigadiers et gardes et à 738 chevaux.

RÈGLEMENT DU 10 JUILLET 1897

Dans ce règlement sur le service intérieur de la garde républicaine, la tenue et le paquetage sont prescrits et détaillés pour les différents services. Les tenues se déclinent en tenue du matin portée jusqu'à une heure de l'après-midi, la tenue du jour portée à partir d'une heure de l'après-midi, la grande tenue portée les dimanches et fêtes à partir d'une heure de l'après-midi, les tenues de service à pied et à cheval,enfin la grande tenue de service pour les prises d'armes et services d'honneur.

Tenue du matin

- Infanterie

- Officiers et adjudants : képi, tunique sans épaulettes, pantalon d'ordonnance, petites bottes.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : képi, tunique pour les gradés, veste pour les gardes, pantalon, petites bottes

- Cavalerie

- Officiers et adjudants : képi, tunique sans épaulettes, pantalon d'ordonnance avec sous-pied, petites bottes avec éperons ou culotte bleue et grandes bottes.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : képi, tunique pour les gradés, veste pour les gardes, pantalon avec sous-pied, petites bottes avec éperons.

Tenue du jour

- Infanterie

- Officiers et adjudants : identique à la tenue du matin, mais avec épée et dragonne.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : chapeau, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon, petites bottes, épée baïonnette, ou épée pour les gradés (avec dragonne pour les maréchaux des logis-chefs).

- Cavalerie

- Officiers et adjudants : identique à la tenue du matin, mais avec épée et dragonne ou sabre avec ceinturon et dragonne en cuir noir

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : chapeau, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon avec sous-pied, petites bottes avec éperons, sabre avec dragonne, ou épée pour les gradés (avec dragonne pour les maréchaux des logis-chefs).

Grande tenue

- Infanterie

- Officiers et adjudants : identique à la tenue du jour, mais avec épaulettes et aiguillettes.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : identique à la tenue du jour.

- Cavalerie

- Officiers et adjudants : identique à la tenue du jour, mais avec épée avec dragonne ou sabre avec dragonne à gland d'or.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : identique à la tenue du jour.

Tenue de service

- Infanterie

- Officiers et adjudants : identique à la grande tenue, mais avec shako avec pompon.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : identique à la grande tenue, mais avec shako avec pompon, épée-baïonnette.

- Cavalerie

- Officiers et adjudants : identique à la grande tenue, mais avec casque, sabre avec dragonne en cuir, ceinturon en cuir noir.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : identique à la grande tenue, mais avec casque.

Grande tenue de service

- Infanterie

- Officiers et adjudants : shako avec plumet, tunique avec épaulettes et aiguillettes, pantalon d'ordonnance, petites bottes, épée baïonnette (avec dragonne pour les maréchaux des logis chef), giberne, fusil, havresac avec capote ou pèlerine par-dessus.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : shako avec plumet, tunique avec trèfles et aiguillettes, pantalon, petites bottes, épée avec dragonne.

- Cavalerie

- Officiers et adjudants : shako avec plumet (aigrette pour les colonels), tunique avec épaulettes et aiguillettes (pans relevés), culotte blanche, bottes fortes, ceinturon en buffle blanc, gants à la crispin, sabre avec dragonne à gland d'or, révolver avec son étui, harnachement avec tapis, fontes et chaperons de grande tenue.

- Sous-officiers, brigadiers et gardes : casque avec plumet, tunique avec trèfles et aiguillettes, tunique avec trèfles et aiguillettes (pans relevés), culotte blanche, bottes fortes, gants à la crispin,giberne, sabre avec dragonne, révolver avec son étui, harnachement avec tapis, fontes et chaperons de grandes tenue.

Décret du 17 septembre 1899 (J.O du 24)