- La maréchaussée de France -

Au cours des premières années du règne de Louis XV, la culotte étroite et la veste, le justaucorps à larges pans et le grand chapeau à trois cornes étaient communs à presque toutes les armées. La cavalerie, dont la maréchaussée se distinguait par ses longues bottes avec la veste et la culotte de peau.

Le vêtement dans les armées étant devenu uniforme, c'est par la couleur de l'habit et de ses revers, le galon des bordures et brandebourgs que l'on différenciait tous les régiments de l'armée. Le bleu foncé et le rouge vif étaient les couleurs de la maison du roi.

Dans la troupe de ligne, le rouge garance et le bleu céleste appartenaient aux corps étrangers tandis que toutes les nuances du gris et du brun étaient combinées avec des doublures de couleurs voyantes pour distinguer les régiments français.

Toutes les troupes avaient le ceinturon et la bandoulière. Les deux pièces étaient couvertes de galon pour les corps d'élite et de buffle pour le reste de l'armée. La buffleterie jaune était affectée à la cavalerie, la blanche à l'infanterie.

Le fusil était l'arme de l'infanterie, des dragons et des grenadiers à cheval. Le mousqueton ou les pistolets étaient attribués aux autres corps de cavalerie dont la maréchaussée. Tous les militaires portaient l'épée à l'exception des hussards qui se servaient du sabre courbe. Vers 1740, une arme de cette forme, mais plus courte de lame fut donnée à quelques compagnies de grenadiers. On la nomma sabre-briquet ou coupe-chou.

Au décès de Louis XIV (1643 - 1715) en 1715, l'état des compagnies de maréchaussée était tristement affligeant. Les compagnies croulaient sous la vétusté de leurs anciens fondements. Leurs manières de vivre, de s’habiller, de fonctionner étaient restées pratiquement inchangées depuis leur création. L'abus de vénalités et la médiocrité des traitements alors fixés pour des années par ordonnance sans prendre en compte la cherté de la vie eurent des conséquences funestes pour la maréchaussée. Le relâchement était tel que les officiers et archers des compagnies de maréchaussée ne faisaient pratiquement plus leur travail. Pour subsister, nombre d'entre eux exerçaient un second emploi. Il était urgent de stopper cette dérive à laquelle le secrétaire d'État Claude Le Blanc(1) s'attela.

Louis XV (1715 - 1774), dans son édit de mars 1720, supprima toutes les anciennes compagnies de maréchaussées et les recréa sur un même pied suivant une nouvelle organisation. Désormais, le ressort territorial de chaque compagnie était la généralité. Les compagnies n'étaient plus scindées en deux troupes permettant à l'une de battre la campagne pendant que l'autre était au repos, mais en lieutenance dont le ressort territorial correspondait à celui des cours prévôtales. Chaque lieutenance comprenait un certain nombre de petites unités que l'on appela les brigades.

(1) Louis Claude LEBLANC est un homme d'État français né le 1er décembre 1669 et mort à Versailles le 19 mai 1728.

Son père Louis Leblanc était maître des requêtes, intendant en Normandie ; sa mère était la sœur du maréchal de Bezons. Claude Leblanc, reçu conseiller au parlement de Metz en 1696, devint maître des requêtes en 1697, intendant d'Auvergne en 1704, de Dunkerque et d'Ypres en 1706 et membre du conseil de la guerre en 1716.

Le 24 septembre 1718, Leblanc fut nommé secrétaire d'État du département de la guerre. On lui doit d'utiles ordonnances entre autres celles de mars 1720 portant réorganisation de la maréchaussée dans tout le royaume, des 6 mai et 24 août 1720 sur la discipline et l'habillement des troupes et du 22 mai 1722 sur le service de l'artillerie.

Victime d'une basse intrigue, il fut accusé d'avoir puisé dans la caisse du trésorier et d'avoir contribué à sa faillite. Il fut emprisonné à la Bastille et la chambre de l'Arsenal fut chargée d'instruire son procès. Leblanc fut acquitté et le 19 juin 1726, il se vit rappelé au poste de secrétaire d'État de la guerre à la place du marquis de Breteuil. Il occupait encore ces fonctions à sa mort.

Création des grades de brigadier et de sous-brigadier

Édit de mars 1720

La distribution des compagnies de maréchaussée en lieutenances et brigades nécessita la création d'officiers et de gradés pour commander ces nouvelles unités. La compagnie était placée sous l'autorité du Prévôt général. Les lieutenances étaient commandées par un officier du grade de lieutenant (d'où le nom), les brigades par des sous-officiers du grade de brigadier et de sous-brigadier. Les cavaliers étaient assimilés à de simples soldats.

Distribution des brigades de maréchaussée dans le Languedoc en 1720.

C'est l'ordonnance du 16 mars 1720, sur la subordination et la discipline des nouvelles maréchaussées qui donne les premiers renseignements sur l'uniforme de ces compagnies. Pour faire face à la dépense, les trésoriers généraux effectuaient une retenue trimestrielle sur solde d'un montant de 20 livres pour les exempts, 15 livres pour les brigadiers, 12 livres pour les sous-brigadiers et 10 livres pour les archers. Le produit de ces retenues (appelé masse) servait aussi pour l'armement et les équipements.

Les chevaux devaient avoir la taille de ceux des dragons, c'est à dire d'une hauteur, mesurée du sol à la naissance des crins sur le garrot, comprise entre quatre pieds et quatre pieds deux pouces. Ils devaient être, suivant l'ordonnance militaire du 24 novembre 1691, à crinière.

Créée par édit de 1546, la compagnie du prévôt général d'Île-de-France(1) était une juridiction composée d'un prévôt, de cinq lieutenants, d'un assesseur, d'un procureur du Roi, de deux greffiers, d'un guidon, de neuf exempts et de quarante-six cavaliers partagés en dix brigades distribuées dans la banlieue de Paris. Cette compagnie était placée sous les ordres directs du ministre et secrétaire d'État ayant le département de Paris. Cette compagnie se distinguait principalement des autres compagnies par la couleur or qui remplaçait la couleur argent qui entrait dans la comosition des habits et des équipements des autres compagnies.

Cette compagnie resta indépendante jusqu'à l'ordonnance du 18 juillet 1784 qui la réunie au corps formé par les autres compagnies de maréchaussée.

(1) Le prévôt de l'Île de France qu'on appelle communément prevôt de l'île par simple abréviation est le prevôt des maréchaux qui a pour district l'étendue de pays qu'on appelle l'Île de France. Sa charge est identique à celle des autres prevôts des maréchaux. Il juge les cas prevôtaux arrivés dans son district avec les officiers du présidial à Paris. Ce prévôt n'a précisément que l'île de France pour son département. Au-delà, le surplus de la généralité de Paris est placée sous l'autorité d'un autre prévôt des maréchaux qu'on appelle le prévót de la généralité de Paris et qui a son siège à Melun. Composée d'un prévôt général, de huit lieutenants, huit assesseurs, huit procureurs du Roi & huit greffiers, la compagnie forte de 216 hommes, compris officiers & cavaliers, est partagée en 36 brigades de cinq hommes chacune.

Initialement créée pour la garde du connétable, la compagnie de la connétablie fut placée sous les ordres directs des Maréchaux de France, lorsque la dignité de connétable fut supprimée au décès du connétable Lesdiguieres en 1622. Elle fut alors chargée d'entretenir le bon ordre, la concorde et le point d'honneur entre les militaires et les nobles du royaume. Première compagnie de maréchaussée de France dite compagnie colonnelle, elle avait sa résidence aux Invalides.

L'habit est dans son ensemble identique à celui des compagnies de maréchaussée sauf les différences suivantes :

Dans les grandes cérémonies (gravure ci-contre), les gardes de la connétablie portaient par-dessus l'habit un hoqueton bleu bordé d'or et d'argent sur lequel ils bouclaient le ceinturon de buffle bordé d'argent.

Ils étaient armés de l'épée et du mousqueton.

En 1740 cette compagnie était composée de

- 10 officiers : un grand prévôt général qui a eu de tout temps le grade de colonel de la cavalerie légère, 4 lieutenants, 4 exempts et un porte-étendard,

- 48 gardes à cheval, dont 4 brigadiers armés de fusils, de pistolets et d'épées,

- Un trompette et un étendard lui étaient attachés.

- Un procureur du roi, un greffier, un commissaire et un contrôleur aux revues étaient placés à sa suite.

Dans ses attributions, la maréchaussée avait aussi la répression et la poursuite du crime de fausse monnaie et de toutes les infractions qui touchaient à l'or et à l'argent. C'est Louis XIII qui, par édit de juin 1635, créa cette compagnie spéciale. Elle fut attachée à la juridiction de la cour des monnaies de Paris et en faisait exécuter les arrêts et règlements dans tout le royaume. Par ordonnance du 29 août 1731, elle sera à son tour réorganisée sur le même pied que les compagnies des généralités. D'autres compagnies furent créées et attachées aux cours des monnaies de différentes villes mais elles furent supprimées et seule la compagnie de maréchaussée des monnaies de Paris fut chargée du service intérieur et extérieur pour tout le royaume.

Suivant l'édit du mois de Juin 1635, le prévôt général des Monnaies de France a été créé en titre d'office par forme héréditaire avec qualité d'écuyer aux mêmes honneurs, autorité, prérogatives, prééminences, exemptions, pouvoir et juridiction que les autres Prévôts des Maréchaux. cette création avait pour objet de faciliter l'exécution des édits et réglements se rapportant à la monnaie et prêter main forte main forte aux députés de la Cour des Monnaies tant dans la Ville de Paris que par toute l'étendue du Royaume.

Ils étaient armés de l'épée et du mousqueton.

Initialement cette compagnie était composée du prévôt général des monnaies, d'un lieutenant, trois exempts, un greffier, quarante archers, un archer-trompette et douze huissiers. En 1740, l'effectif de cette compagnie était de 18 officiers (un prévôt général, 6 lieutenants, 10 exempts et un guidon), de 64 gardes à cheval armés de mousquetons, de pistolets et d'épées. La compagnie était subdivisée en 8 brigades de 8 hommes dont un brigadier et un sous-brigadier. Un timbalier, deux trompettes et un étendard lui étaient attachés. Cette compagnie sera supprimée en 1791 et son personnel sera versé dans la gendarmerie.

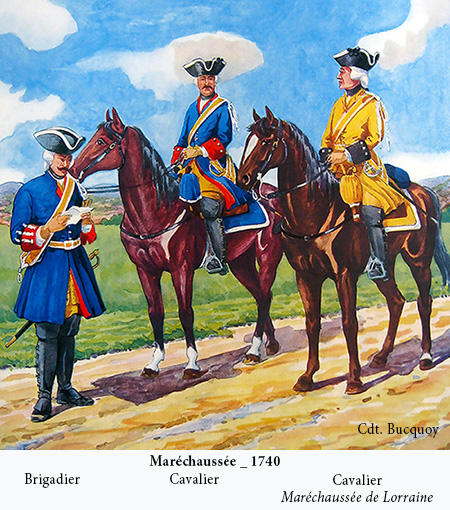

La Lorraine, qui dépendait de la maison d'Autriche, avait au début du XVIIIe siècle une maréchaussée(1) avec un uniforme particulier. Après que le roi Stanislas eût reçu les duchés de Lorraine et de Bar en exécution du traité de Vienne en 1738, il transforma cette maréchaussée en une compagnie rattachée à la maréchaussée de France. Les deux maréchaussées étaient sur le même pied tant pour la solde que pour la discipline. Seul son uniforme, arrêté par l'Ordonnance royale du 30 octobre 1738, était différent de celui des compagnies de la maréchaussée de France.

La compagnie de maréchaussée de Lorraine était composée de 28 brigades. Une ordonnance d'octobre 1739 autorisait la maréchaussée de Lorraine et Barrois de poursuivre et d'arrêter sur les terres de France les personnes accusées de crimes ou délits commis dans les États de Lorraine.

(1) La Maréchaussée de Lorraine & Barrois avait été créée par le duc Léopold le 2 décembre 1699 et augmentée le premier avril 1702. François III la supprima et en établit une autre au mois d'avril 1730. Le roi de Pologne supprima également celle-ci et en créa une nouvelle par son édit du mois d'octobre 1738 semblable à celle de France. Commandée par un prévôt général, elle était composée de vingt-huit brigades réparties en quatre lieutenances : Nancy, Bar, Épinal,Sarreguemines.

La nouvelle maréchaussée de Lorraine & Barrois créée par le roi de Pologne en 1738 fut habillée et armée comme la maréchaussée de France à la différence des couleurs qui étaient celles du roi de Pologne.

À compter de 1725, le justaucorps d'abord fendu verticalement par devant se dégage peu à peu sur les genoux, les manches s'allongent et s'étrécissent, les pans ou quartiers qui forment l'arrière du vêtement s'agrafent pour former des retroussis enfin des revers très larges garnissent le devant du corps de l'habit qui ne laissait originellement entrevoir qu'un peu de sa doublure.

Financement des uniformes

Ordonnance

du 29 novembre 1728

Louis XV crée, à compter du 1er janvier 1729, d'une masse d'habillement par une retenue trimestrielle sur solde des exempts (20 livres), brigadiers (15 L.), sous-brigadiers (12 L.) et archers (10 L.). Elle est destinée à être utilisée pour le paiement de leurs effets vestimentaires, armement et équipement. Cette masse est confiée aux trésoriers généraux des maréchaussées. Le roi rappelle aux prévôts généraux qu'ils doivent se conformer strictement à l'article V de l'ordonnance de 1720 concernant l'uniforme des officiers et archers de leur compagnie. Cette création est en quelque sorte l'ancêtre du carnet d'habillement actuel.

Les mesures des justaucorps des soldats sont arrêtées à raison d'une taille moyenne. Sa longueur sur le devant devait être de trois pieds, quatre pouces, six lignes et l'arrière devait avoir un pouce de moins.

Ordonnance du 1er février 1744

Cette ordonnance règle l'habillement des officiers généraux employés dans les armées. Afin qu'ils soient promptement reconnu de tout ceux qui se trouvent sous leurs ordres, leur uniforme est composé d'un habit bleu de roi non croisé orné d'un bordé de broderie d'or en forme de galon. Ce bordé est simple sur les poches et les manches pour les maréchaux de camp (aujoud'hui général de brigade) et double pour les lieutenants généraux (aujourd'hui général de division).

Le mesure du justaucorps s'effectue sur l'homme étant à genoux. Sa longueur doit s'arrêter à un pouce du sol.

C'est la première ordonnance qui parle de l'habit uniforme, jusque-là il n'avait été question que de justaucorps. Ce texte interdit aux fripiers d'exposer ou de conserver des uniformes.

L'ordonnance du 10 octobre 1756 concernant l'habillement et l'emploi des masses créées par ordonnance du 29 novembre 1728 apportait les modifications suivantes

La maréchaussée de Lorraine et du Barrois intègre la maréchaussée de France

Édit du mois de juillet 1767

La compagnie de maréchaussée des provinces Lorraine et du Barrois fut assimilée aux autres compagnies de maréchaussée du royaume. Faisant partie du corps de la gendarmerie, elle fut placée sous le commandement des maréchaux de France. Dans une ordonnance du 12 mai 1768, elle était réorganisée et augmentée de huit brigades. Elle était composée d'un prévôt général, de quatre Lieutenants, quatre Assesseurs, quatre Procureurs du Roi et quatre Greffiers, douze Exempts, douze Brigadiers, douze Sous-brigadiers, cent quarante-quatre Cavaliers et un Trompette, formant trente-six brigades, chacune composée d'un Exempt ou Brigadier ou sous-brigadier et de quatre Cavaliers. C'est à cette occasion que la compagnie changera d'uniforme et sera habillée et équipée comme les autres compagnies de maréchaussée suivant l'ordonnance du 10 octobre 1756 (voir ci-après).

Au cours de cette période, le costume subit plusieurs changements. On échancre l'habit sur le devant afin de mettre à découvert le ceinturon qui est porté sur la veste. On ajoute des revers de couleur sur la poitrine, des pattes boutonnées sur les épaules et les pans sont retroussés par-derrière.

Après 1760 les fantassins reçoivent les guêtres longues pour protéger leurs jambes. Le tricorne qui est la seule coiffure dans les armées reçoit une forme plus commode. Il faudra attendre la fin du règne de Louis XV pour voir apparaître le casque qui équipera dans un premier temps quelques régiments d'infanterie en 1773.

Le havre-sac, qui est encore de coutil en 1765, est fait de peau de chien ou de chèvre garnie de son poil pour le rendre imperméable. À compter de 1744, la giberne devient plus grande pour y loger les cartouches qui désormais contiennent la charge et l'amorce. La poire pour le pulvérin est supprimée de l'équipement.

Dans la cavalerie l'habit éprouve le même changement de coupe que dans l'infanterie. La position du ceinturon sur la veste ne tarde pas à amener l'abandon de l'épée pour le sabre. Suspendu au bout de deux lanières de buffle, il s'attache plus commodément que l'épée après le ceinturon passé sous l'habit.

L'habit-veste plus avantageux pour les manœuvres du cavalier fait son apparition après 1760. Sa couleur dans la cavalerie est le gris blanc et le bleu, le rouge reste affecté aux escadrons d'élite qui composent la maison du roi. Tous les soldats de cavalerie reçoivent la double épaulette, moins comme signe décoratif que comme protection contre les coûps de sabre. Ce n'est qu'à compter de 1762 que l'épaulette d'or ou d'argent sera imposée comme insigne de grade. À la veste de peau est substitué un gilet du nom de buffle sous lequel se glisse un plastron de plusieurs épaisseurs de toile. La culotte de peau, le manteau, les bottes longues et une calotte sous le chapeau complètent l'habillement du cavalier.

Rang des personnels de la maréchaussée

ordonnance du 27 décembre 1769

Cette ordonnance donne un rang au personnel de tous grades de la maréchaussée comparable à ceux des armées. Ainsi les prévôts généraux prennent rang de lieutenant-colonel de cavalerie, les lieutenants de capitaines, les exempts de lieutenants, les brigadiers et sous-brigadiers, de maréchaux des logis.

Cette militarisation de la maréchaussée va avoir une grande influence sur l'uniforme qui en premier lieu transforme le justaucorps en un habit à revers(1), dit à la française, utilisé depuis quelques années dans d'autres corps de troupe.

(1) Le justaucorps est un vêtement fermé jusqu'au niveau de la taille et sur lequel on boucle le ceinturon. Seuls les manches et le col sont retournés pour laisser apparaître le revers. L'habit à revers est un vêtement qui ne se boutonne que sur le sternum et s'évase au-dessous. Ses revers (partie de la veste retournée sur la poitrine) ont été très élargis afin de faire apparaître la doublure intérieure de l'habit. Les pans et les manches sont également retournés. Il se porte par dessus le ceinturon qui se boucle alors sur la veste.

L'épaulette

C'est avec cette ordonnance qu'on porta l'épaulette dans la maréchaussée. Les cheveux des hommes furent liés avec ruban et rosette noirs et la queue et la tête des chevaux ornées d'un ruban et cocarde en laine écarlate.

On doit au ministre Belle-Isle l'invention de cette marque distinctive. L'épaulette est une bande de passementerie portée sur l'une ou l'autre épaule et garnie à son extrémité d'une touffe de filets pendants. L'épaulette qui n'en possède pas est une contre-épaulette. Le règlement militaire de 1759 prescrivit l'emploi des épaulettes.

Auparavant, les officiers se distinguaient par la richesse de leur habit, mais principalement par l'écharpe de distinction (ou militaire) et le hausse-col. De 1758 à 1761, cette patte d'épaule, retenue par un bouton, fut intégrée aux habits des officiers d'infanterie pour maintenir la banderole de giberne, alors en usage. Ils s'empressèrent de les orner de quelques rubans. Les officiers supérieurs, qui ne portaient pas la giberne, n'avaient pas cette patte d'épaule sur leurs habits. Un règlement du 10 décembre 1762 accordait à cette bandelette la capacité à distinguer les officiers, sans toutefois en accuser le grade.

L'ordonnance du 1er mars 1763 donna aux colonels des légions une épaulette à graine d'épinards garnie de noeuds de cordelières et de jasmins ; celle des lieutenants-colonels n'en différait que par l'absence des jasmins. Le règlement du 25 avril 1767, voulait que les deux épaulettes du colonel soient en or ou en argent suivant la couleur du bouton et que la frange en soit à graines d'épinards et à noeuds de cordelières.

Le règlement du 21 février 1779 voulait que la frange soit à graine d'épinards et à cordes à puits et qu'aucune broderie ni paillettes ne soient rajoutées au corps de l'épaulette. Cette création devait mettre un terme aux dépenses ruineuses du costume brodé des officiers et établir un signe extérieur simple, point embarrassant permettant de distinguer facilement le grade de celui qui la porte.

(1) La graine d'épinard est une expression militaire servant à désigner les épaulettes des officiers supérieurs. Elle trouve son origine dans une construction argotique tirée d'un travail de passementerie. Ce travail consiste à envelopper un fil droit par un fil d'or ou d'argent placé autour de celui-ci en spirale jointive. Dans le vocabulaire particulier de cette profession, la confection de ces franges s'appelle en filé à graine et non pas en graine d'épinards. Cependant, cette expression ayant plu au langage militaire, elle est passée dans le langage courant et sert à désigner les épaulettes des grades supérieurs.

| Pistolet Mle. 1770 | Caractéristiques |

|---|---|

|

|

| Pistolet gendarmerie | (Musée de la gendarmerie nationale) |

Gênes cède la Corse à la France

Suivant le traité de Versailles du 15 mai 1768, Gênes cède la Corse à la France. Le roi, qui désormais exerce sa souveraineté sur l'île, y installe son administration et par édit de juin 1768 établit deux sièges de maréchaussée l'un à Bastia et l'autre à Ajaccio, chacun étant composé d'un Prevôt particulier, d'un Lieutenant, de deux Assesseurs, d'un Procureur & d'un Greffier. L'édit de septembre 1769, portant création de Sièges de Juridictions royales dans île de Corse, établit un prévôt général à Bastia qui a droit de siéger en matière criminelle au conseil supérieur après le doyen des conseillers.

La maréchaussée s'installe en Corse

ordonnance du 27 décembre 1769

Louis XV établit une compagnie de maréchaussée en Corse(1). Elle est composée du prévôt général, de trois lieutenants, huit exempts, trois brigadiers, trois sous-brigadiers, quarante-sept cavaliers et un trompette soit soixante-six militaires. La compagnie répartie en quatorze brigades fut mise en place à compter du 1er janvier 1770.

(1)L'uniforme de cette compagnie qui jouissait des mêmes prérogatives que les autres compagnies de maréchaussée fut initialement identique à celui des autres compagnies des généralités.

La compagnie de maréchaussée des voyages et chasses du roi

Ordonnance du 24 mars 1772

Louis XV crée la compagnie de maréchaussée des voyages et chasses du roi(1). Elle était composée d'un prévôt général, d'un lieutenant, de 9 exempts, 9 sous-brigadiers, 36 cavaliers et un trompette. Divisée en neuf brigades, chacune composée d'un Exempt, un sous-brigadier et quatre cavaliers; elles furent établies en résidence à Triel, Maule, les Clayes, Trappes, Saint-Hubert, Forges-les-Bains, Gif, Chevreuse, Orsay, Monthléry.

(1) Comme la compagnie de Corse, cette compagnie jouissait des mêmes prérogatives que les autres compagnies de maréchaussée. Son uniforme fut initialement identique à celui des autres compagnies des généralités.

Avec l'ordonnance de 1778, Louis XVI partageait le corps de la maréchaussée en six divisions, chacune composée de 5 à 7 généralité. Le complet de ce corps était fixé à six Inspecteurs généraux, trente-trois Prévôts généraux, cent huit lieutenants, cent cinquante sous-lieutenants, cent cinquante maréchaux-des-logis, six cents cinquante brigadiers, deux mille quatre cents cavaliers et trente-trois trompettes. Le roi conservait au corps ses droits et prenait toujours rang immédiatement après la Gendarmerie et avant toutes les autres troupes.

Le ressort territorial d'une compagnie de maréchaussée était la généralité(1). La résidence du prévôt était fixée au chef-lieu de la province. Suivant l'étendue de la généralité, la compagnie était subdivisée en un certain nombre de lieutenances dont le ressort territorial correspondait à celui des cours prévôtales. Chaque lieutenance était constituée de brigades installées au niveau des paroisses composées de quatre hommes y compris son chef.

Compte tenu des finances de la couronne et se trouvant ainsi dans l'impossibilité d'augmenter la solde des maréchaussées qui avait été fixé par ordonnance en 1720, cette ordonnance avait pour but de rationaliser l'emploi de ce corps en réduisant son effectif et en répartissant au mieux les brigades. Cependant, les provinces insatisfaites du résultat, décidèrent de contribuer financièrement au rétablissement des brigades fermées. Ainsi, dans une ordonnance du 3 octobre 1778, le roi augmentait de quatorze sous-lieutenants, soixante brigadiers et cent quatre-vingts cavaliers l'effectif du corps pour former soixante brigades supplémentaires.

(1) sauf cas particularité comme la province du Languedoc qui comptait deux généralités, celle de Montpellier et celle de Toulouse, mais qui n'avait qu'un seul prévôt général installé à Montpellier.

Cette compagnie faisait partie de la maison militaire du roi. Elle était l'une de ses composantes. La maison militaire du roi était entièrement distincte de l'armée et ne recevait d'ordres que du prince.

Ces gardes, placés sous les ordres du prévôt de l'hôtel du roi ou grand prévôt de France, servaient à maintenir la police et à faire exécuter les règlements dans tous les lieux où se trouvait le souverain. Ils étaient ordinairement chargés d'arrêter les prisonniers d'État et tous ceux qui commettaient des crimes ou délits dans le palais. Ces unités aux uniformes richement décorés veillaient, chacun dans leur domaine à la sécurité du roi. Lorsque ce dernier sortait de son logis à pied, en chaise ou en carrosse à deux chevaux, les gardes ayant à leur tête leurs officiers marchaient devant. Sous Louis XIV, la compagnie était composée du grand prévôt, de vingt officiers et quatre-vingt-huit gardes.

La compagnie de la prévôté de l'hôtel ne faisait pas partie du corps de la maréchaussée, mais nous la citons ici, car, supprimée le 15 mai 1791, elle sera transformée en deux compagnies de gendarmerie attachées au corps législatif sous le titre de grenadiers-gendarmes.

La compagnie des gardes de la prévôté de l'hôtel avait deux uniformes le grand et le petit. Ils ont été fixés l'un et l'autre par l'ordonnance du 15 mars 1778 portant règlement sur la composition, la police et le service de cette compagnie.

| Garde de la prévôté de l'hôtel | Garde de la prévôté de l'hôtel | Garde de la prévôté de l'hôtel |

|---|---|---|

|

|

|

| Garde en petit uniforme | Garde en grand uniforme | Trompette |

Nouvelle organisation hiérarchique de la maréchaussée

Ordonnance du 28 avril 1778

Dans cette Ordonnance en forme de règlement pour la maréchaussée, Louis XVI supprime les grades d'exempts et de sous-brigadier dans toutes les compagnies, ainsi que le titre d'archer, auquel celui de cavalier est substitué. Le grade d'exempt est remplacé pour les plus capables par celui de sous-lieutenant pour les autres par celui de maréchal des logis(1).

La hiérarchie se compose désormais de trois grades pour les officiers (prévôt général, lieutenant et sous-lieutenant) et deux grades pour les sous-officiers (maréchal des logis et brigadier).

En se militarisant, le roi entend donner à la hiérarchie établie pour la maréchaussée une équivalence militaire. Ainsi, pour les officiers : les six inspecteurs généraux ont rang de mestre de camp ; les prévôts généraux, celui de lieutenant-colonel ; les lieutenants, rang de capitaine, et les sous-lieutenants, celui de lieutenant ; pour les sous-officiers : les maréchaux des logis sont assimilés aux maréchaux des logis en chef de la cavalerie ; les brigadiers aux maréchaux des logis ordinaires et les cavaliers au brigadier de la cavalerie.

Avant cette ordonnance, il n'y avait aucune règle d'avancement dans le corps. Les emplois de prévôt, lieutenant et exempt de la maréchaussée étaient des offices du royaume. À ce titre, chacun de ces officiers exerçait la charge pour laquelle il avait payé une finance.

(1) Cette charge militaire, fort ancienne dans les troupes de France, est plus particulièrement destinée aux armes montées. Dans une compagnie de cavalerie, c'était le sous-officier chargé de maintenir le bon ordre dans des écuries, il faisait panser les chevaux en sa présence, vérifié l'état des cuirs, des selles, s'assurait que l'équipement du cheval soit complet. Il s'assurait que les chevaux reçevaient bien leur ration de foin et d'avoine. Il contrôlait si l'entretien des armes et des munitions était fait correctement.

![]() L'ordonnance du 28 avril 1778 contient également des indications nettes et abondantes qui définissent un uniforme qui va durer plus de trente ans. Le règlement du 1er octobre 1786, qui est essentiel pour l'histoire des uniformes de l'armée, n'apportera pour la maréchaussée qu'une seule modification concernant le drap du manteau. La révolution et l'Empire ne feront à leur tour subir que des modifications de détail à cet uniforme réglé en 1778.

L'ordonnance du 28 avril 1778 contient également des indications nettes et abondantes qui définissent un uniforme qui va durer plus de trente ans. Le règlement du 1er octobre 1786, qui est essentiel pour l'histoire des uniformes de l'armée, n'apportera pour la maréchaussée qu'une seule modification concernant le drap du manteau. La révolution et l'Empire ne feront à leur tour subir que des modifications de détail à cet uniforme réglé en 1778.

Suivant cette ordonnance, les sous-officiers et cavaliers entretenaient à leurs frais leurs culottes d'uniforme, leurs gants, botte, mais aussi les selles et brides. Le produit des masses ne servant qu'à l'entretien des autres effets composant l'uniforme, du harnachement et de l'équipement. Les fonds pour les masses d'habillement étaient versés annuellement aux prévôts. L'habit était conçu de la manière suivante :

Chaque cavalier achetait son cheval dans une fourchette d'âge de quatre à huit ans. Lorsqu'il était mis en réforme ou si le cheval mourait, l'achat du nouveau cheval se faisait sur la masse de remonte, mais si l'argent disponible n'était pas suffisant, le cavalier payait la différence. Une retenue de deux sols par jour sur leur solde était destinée au paiement du ferrage des chevaux et à l'entretien du linge. Les chevaux étaient harnachés de la manière suivante :

L'armement était fourni par le roi, il consistait en :

En service, les cavaliers devaient être toujours armés de leur mousqueton et baïonnette sous peine d'être mis en prison et d'être destitué en cas de récidive.

(1) Ce pistolet court était réservé à la maréchaussée pour permettre au cavalier qui avait quelques services à exécuter à pied, de l'ôter de l'arçon pour le glisser dans sa poche.

Ce règlement accordait une aune et un tiers de drap pour confectionner un habit non compris les revers et parements. Il voulait qu'il durât trois ans ainsi que la veste. L'uniforme de la maréchaussée était ainsi fixé :

Règlement du 1er octobre 1786

Ce règlement concerne l'habillement et l'équipement de toutes les troupes du roi. L'ordonnance du 28 avril 1778 ayant réglé tout ce qui concerne l'habillement, l'équipement et l'armement du corps de la Maréchaussée, ainsi que l'harnachement des chevaux, ce règlement n'apporte qu'un changement au niveau du manteau qui est désormais en drap bleu et parementé en serge ou cadis écarlate.

En 1780 le corps de la maréchaussée est constitué de 36 compagnies ainsi réparties :

L'effectif total est de 4609 hommes (368 officiers et 4241 cavaliers).

La gendarmerie ayant été supprimée et licenciée en 1788, la maréchaussée de France(2) fut à son tour supprimée par décrets des 22, 23, 24 décembre 1790, 16 janvier et 16 février 1791, puis recréée sous le nom de Gendarmerie nationale.

L'assemblée nationale ayant estimé que ce corps militaire indispensable pour veiller à la sûreté publique devait être affranchi de toute influence arbitraire supprima ses pouvoirs de justice (3), mais lui conserva les fonctions de police judiciaire pour lui permettre de rechercher et constater les preuves fugitives du crime qui doivent servir à éclairer les tribunaux et son pouvoir d'arrestation des prévenus.

(1) Cette compagnie réorganisée par ordonnance du 1er janvier 1786 était placée sous les ordres immédiats de la Cour des monnaies.

(2) À la veille de sa suppression, la maréchaussée était composée de 6 inspecteurs, 322 officiers d'épée, 361 officiers de robe, 4415 cavaliers et 286 surnuméraires (total : 5390 hommes).

(3) Décret du 6 septembre 1790 : suppression de la prévôté de l'hôtel, de la juridiction prévôtale , du tribunal des maréchaux de France.