LA GENDARMERIE DÉPARTEMENTALE

- XXe SIÈCLE -

« Ce siècle avait quatre ans, le képi remplaçait le chapeau ». C'est avec ce petit clin d'œil au célèbre poème de Victor Hugo que l'histoire de l'uniforme de la gendarmerie commença ce siècle et poursuivit son évolution.

LA IIIe RÉPUBLIQUE (1870 - 1940)

Décret du 3 janvier 1901

Création d'une école de sous-officiers de gendarmerie à Paris dans le but de compléter l'instruction des sous-officiers de cette arme signalés apte à devenir sous-lieutenants. À compter de cette date, nul sous-officier de gendarmerie ne peut être promu sous-lieutenant s'il n'a suivi avec succès les cours de cette école. Le programme d'enseignement comprend une instruction générale, une instruction technique spéciale et une instruction militaire.

Notification du 9 février 1901

Le pantalon de cheval et les petites bottes éperonnées de la tenue de la gendarmerie à cheval de la Corse sont remplacés par la culotte modèle 1901, les jambières et les brodequins avec éperons à la chevalière. La culotte est en cuir de laine bleu clair et comporte sur chaque couture latérale une bande en drap bleu foncé semblable à celui de la tunique.

Notification du 16 décembre 1901

Les sous-officiers élèves officiers conservent l'uniforme de leur subdivision d'arme, mais sont coiffés du képi des adjudants de la gendarmerie départementale ou de la garde républicaine suivant le cas et portent sur les manches de la tunique, du manteau et de la capote-manteau, au-dessus des fausses-pattes de chaque manche, des boucles en soutache constituées de deux tiers de fil or (pour la gendarmerie départementale) ou argent (pour la garde républicaine) et d'un tiers de soie ponceau.

CIRCULAIRE DU 6 JUIN 1902

La splendeur de la tenue qui s'imposait jusqu'alors comme le seul critère à tous changements a désormais un concurrent : la commodité. En vue de donner aux militaires de la gendarmerie une plus grande aisance de mouvement dans les services qu'ils ont à effectuer, les mesures suivantes sont adoptées :

- Les trèfles et aiguillettes ne sont plus portés en tenue de service et en tenue de campagne,

- la petite botte est supprimée,

- le brodequin devient la seule chaussure portée par l'arme à pied et l'arme à cheval en service à pied. Il est éperonné pour le second,

- pour l'arme à cheval, les grandes bottes qui sont conservées pour la grande tenue de service à cheval sont remplacées par les jambières en cuir.

Notification du 23 juin 1902

La vareuse fait son apparition. Ce n'est pas encore un vêtement de service courant.

Elle est en flanelle bleue doublée de satin noir. Elle ferme droit sur la poitrine au moyen de neuf gros boutons d'uniforme. Sa longueur est calculée de façon que sa partie inférieure se situe dans le plan horizontal passant par l'enfourchure.

Elle est garnie de deux poches de poitrine et deux de hanche à ouverture extérieure. Le collet droit est orné de grenades comme la tunique. Il peut recevoir un col blanc en toile. La vareuse est équipée de passants et de boutons d'épaule pour recevoir les trèfles. Les brigadiers et sous-officiers portent sur les manches les insignes de leur grade.

Les modèles d'arme à feu

L'armement est fixé par l'instruction du 9 juin 1895 pour la gendarmerie départementale et pour la garde républicaine.

- Officiers : révolver modèle 1890; sabre modèle 1822.

- Sous-officiers et brigadiers à pied : épée modèle 1853 modifiée par décision ministérielle du 19 mars 1872.

- Troupe :

- arme à pied : révolver, carabine avec épée-baïonnette,

- arme à cheval : révolver, carabine avec épée-baïonnette, sabre modèle 1822.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 21 mars 1904

Gendarmerie de l'intérieur,

de la Corse et d'Afrique

Si dans l'imagerie populaire le bicorne reste lié à la gendarmerie, c'est sans regret que les gendarmes abandonnèrent définitivement le chapeau pour le képi bien plus léger et plus pratique. Cette décision mettait un point final à son aventure et supprimait également une grande partie des éléments de la tenue qui nous attachaient à la tradition du siècle passé. Ainsi disparaissait de l'habillement :

Suppression

- du chapeau, de la culotte blanche, des bottes à la Condé, du port des gants blancs hors de la résidence,

- de la banderole de giberne,

- du képi rigide pour la Corse et l'Algérie,

- des chaperons et fontes de parade, des sous-pieds des pantalons,

- le tapis de grande tenue des officiers,

Modifications

- Le collet-manteau de l'arme à pied est pourvu d'un capuchon mobile.

- Il n'y a plus qu'un seul modèle de pantalon celui de l'homme à pied.

- Les sous-officiers et gendarmes sont autorisés à porter pour le service journalier le pantalon de coutil de coton bleu.

- Il n'y a plus qu'un seul modèle de trèfle et aiguillettes pour tous les gradés de la gendarmerie départementale et la garde républicaine, celui porté par les brigadiers.

Casernes de gendarmerie au début du siècle

|

|

|

|

|

|

| Lachapelle sous-Rougemont (90) |

Toulouse (31) | Toulouse (31) | Conques (12) | Chartes (28) | Ouville-la-Rivière (76) |

INSTRUCTION DU 15 SEPTEMBRE 1907

Cette instruction forme un volume complet de l'édition méthodique du bulletin officiel (B.O.E.M.). C'est le volume n° 106 relatif à la description des uniformes. Elle englobe toutes les prescriptions antérieures à jour et apporte quelques nouveautés. Elle sera maintes fois modifiée au fur et à mesure de l'évolution de l'uniforme, du harnachement et des différents accessoires et attributs entrant dans la composition des différentes tenues des gendarmes départementaux, coloniaux et de la garde républicaine de Paris.

Gendarmerie de la métropole

Effets

- Les martingales de la capote-manteau sont escamotables afin de donner plus d'ampleur au vêtement lorsqu'il est porté sur un équipement. Le manteau des officiers est garni d'une poche de poitrine et de deux poches sur les côtés. Une rotonde mobile à capuchon peut y être ajoutée.

- Les officiers et gendarmes ne disposant que d'une seule tenue, la pèlerine noire imperméabilisée fermée par quatre petits boutons d'uniforme, couvrant les genoux avec petit collet et capuchon mobile, ainsi que le veston en coutil blanc deviennent réglementaires et sont portés à l'intérieur de la caserne.

- Les officiers et gendarmes sont également équipés d'une deuxième vareuse fermée par une rangée de neuf boutons, en flanelle de chine bleu, de la même longueur que la tunique, mais beaucoup moins raide qu'elle. Elle a les mêmes collets, passants et fentes sur le côté gauche que la tunique, mais n'a ni parement ni patte de parement, le bout de la manche étant simplement replié à l'intérieur. Cette vareuse a deux poches extérieurs sur la poitrine, sans pattes de recouvrement; celles des officiers sont également pourvues de deux poches avec pattes sur les côtés en dessous de la taille.

- Les jambières se ferment à l'aide d'un ressort vertical qui se glisse dans deux gaines de cuir. Elles couvrent le cou du pied de la chaussure et les éperons se fixent par dessus.

Coiffes

- La calotte fait place au bonnet de police. Il reprend la forme de l'ancien bonnet de police en usage sous le Second Empire, mais s'en distingue par sa forme arrondie sur le dessus. Le bandeau en drap de tunique est bordé du même galon blanc que le képi pour les gendarmes départementaux, en laine orange pour les gardes républicains et d'un galon d'argent pour les brigadiers et sous-officiers; le fond est en drap de pantalon.

- Les dimensions du képi sont fixées à 100 mm de hauteur sur le devant et 130 mm derrière. Le calot est un ovale de 170 mm de longueur sur 160 mm de largeur.

Accessoires

- Les maréchaux des logis-chefs, les maréchaux des logis et les brigadiers sont équipés de la même aiguillette (25 mm de filet d'argent et 50 mm de laine bleu roi) et des mêmes trèfles.

- Le portefeuille de correspondance est en cuir noir.

Gendarmerie de la Corse

L'uniforme de la gendarmerie de la Corse est désormais identique à celui de la métropole sauf :

- la capote est équipée d'un capuchon mobile,

- les gendarmes reçoivent le casque colonial blanc (le salacco) orné sur le devant d'une grenade en maillechort nickelé.

Emploi de la bicyclette

L'utilisation de la bicyclette en gendarmerie était autorisée depuis plusieurs années par une instruction provisoire. Afin de donner un cadre réglementaire à l'emploi de ce mode de locomotion, un décret du 16 août 1909 modifie l'article 150 du décret organique du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie par l'adjonction de dispositions précisant les règles spéciales auxquelles est soumise l'exécution du service à bicyclette. Ce décret est suivi de l'instruction réglementant l'emploi de la bicyclette en gendarmerie.

INSTRUCTION DU 16 AOÛT 1909

Dans cette instruction réglementant l'emploi de la bicyclette en gendarmerie, la tenue du gendarme est fixée comme suit :

Tenue

- Tunique ample,

- pantalon de drap ou de coutil suivant la saison,

- demi-jambières du modèle spécial adopté pour la bicyclette, brodequins,

- pèlerine roulée et placée sur le guidon,

Armement

- pas d'épée-bayonnette ni de ceinturon,

- révolver avec son étui et sa courroie porté à gauche.

Note ministérielle du 7 août 1909

Les officiers sont autorisés à porter des poches extérieures à leurs tuniques n° 2 et n° 3, mais leur usage est limité à la tenue du matin et à la tenue de service hors résidence.

Note ministérielle du 23 août 1910

- Le veston en coutil blanc fait place à un veston en coutil gris.

- À cette date tout le personnel est doté du révolver modèle 1892.

Les sous-lieutenants

Décret du 17 octobre 1910

Le nombre d'aspirants de gendarmerie promus sous-lieutenants à la sortie de l'école de l'arme étant souvent inférieur aux besoins, les dispositions du décret du 18 juin 1904 permettant de nommer au grade de sous-lieutenant les adjudants du cadre actif ayant au moins dix ans de services effectifs, est applicable à la gendarmerie.

Instruction du 3 novembre 1910

Ce texte fixe à quatre le nombre de tenues de tous les officiers de l'armée : la tenue de travail, la tenue de sortie, la grande tenue et la tenue de campagne.

NOTE MINISTÉRIELLE DU 2 FÉVRIER 1911

- Les officiers sont autorisés à porter des manteaux de caoutchouc ainsi que des vestons en cuir ou en drap noir et des pèlerines en drap.

- L'ancienne grande tenue de service n'est plus portée et la nouvelle grande tenue pour les prises d'armes et services d'honneur ne comporte plus le révolver.

- Le pompon du képi rigide disparaît, mais le plumet est conservé pour la grande tenue.

- Les bandes molletières sont autorisées dans la tenue de travail pour les officiers. Les gendarmes à pied portent pour les services hors la résidence, de petites guêtres en cuir très courtes en usage dans l'infanterie avec lesquelles ils serrent le bas du pantalon pour l'empêcher de se salir.

Notation des heures de 0 à 24

Après l'administration des postes et télégraphes pour ses documents de service et les administrations des chemins de fer pour l'établissement de leurs horaires, l'état-major de l'armée, dans une circulaire du 5 juin 1912 rend obligatoire la notation des heures de 0 à 24 dans tous les documents militaires pour supprimer les désignations « matin » et « soir » et éviter ainsi les confusions.

Après l'administration des postes et télégraphes pour ses documents de service et les administrations des chemins de fer pour l'établissement de leurs horaires, l'état-major de l'armée, dans une circulaire du 5 juin 1912 rend obligatoire la notation des heures de 0 à 24 dans tous les documents militaires pour supprimer les désignations « matin » et « soir » et éviter ainsi les confusions.

NOTE MINISTÉRIELLE DU 23 SEPTEMBRE 1912

La coiffure de la gendarmerie départementale est changée.

Le képi rigide de la grande tenue, qui est maintenu pour la gendarmerie de Corse et d'Afrique, est remplacé pour la métropole par le casque. C'est la première fois que l'arme s'équipe d'un casque de protection métallique.

Ce nouveau casque a la bombe, la visière et le couvre-nuque en cuivre ; le dessous de la visière qui est inclinée à 50° environ et du couvre-nuque est en cuit vert ; le cimier en métal nickelé est recouvert par une brosse en crin noir. Il est orné sur le devant par un relief représentant une tête de méduse reposant sur un ruban à six raies. Cette brosse descend jusqu'à la hauteur du couvre-nuque.

Pour les gendarmes à cheval, une crinière de crin noir se fixe entre le bout du cimier et le bas de la brosse. Lorsque ceux-ci participent à un service à pied avec les gendarmes à pied ils doivent retirer la crinière. Un plumet tricolore orne le casque de tout le monde sauf le colonel qui porte l'aigrette blanche.

Muni de son plumet, le casque est utilisé les dimanches et jours de fête par les officiers et adjudants. Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes le coiffent en grande tenue. Sans son plumet, il est utilisé en instruction et fait alors parti de la tenue de campagne.

Sur le devant du casque est fixé un bandeau en maillechort dont le relief représente en son milieu une grenade entourée d'une branche de laurier. Ce casque, qui fut un important sujet de discussion après la disparition du chapeau, fut officiellement présenté au public à la revue du 14 juillet 1913.

Drapeau de la gendarmerie départementale

C'est à l'occasion du 14 juillet 1913 que le président de la République remit à la gendarmerie départementale son premier drapeau(1). Sa garde fut confiée au chef de la Légion de gendarmerie de Paris. Dans les plis de ce drapeau, il fut décidé le 4 novembre 1913 d'inscrire le nom des batailles auxquelles la gendarmerie a participées en tant qu'unité constituée : Hondschoote - 1793, Villodrigo - 1812, Taguin - 1843, Sébastopol - 1855, accompagnées de la devise "HONNEUR ET PATRIE".

(1) On appelle Drapeau l'emblème des unités à pied. On appelle étendard l'emblème des unités montées ou issues en filiation d'unités anciennement montées. Seul, en gendarmerie, le régiment de cavalerie de la garde républicaine dispose d'un étendard.

Note ministérielle du 20 août 1913

Les vestons de drap caoutchouté et de cuir sont interdits. Seuls sont tolérés et en temps de paix, ceux dont la forme est similaire au manteau réglementaire.

Instruction du 12 décembre 1913

Les officiers sont équipés d'un nouveau manteau semblable à celui des gendarmes. Il est en drap bleu foncé boutonné sur le devant par une seule rangée de six boutons et comporte une rotonde qui tombe jusqu'au coude pour les officiers à cheval. Les galons de grade sont placés sur les manches et sur le devant de la rotonde.

DÉCRET DU 3 FÉVRIER 1914

Dans ce décret, concernant le service intérieur de la gendarmerie départementale, le nombre de tenues est fixé à quatre :

- La Tenue de travail

- - portée pour le service, les exercices et pour les courses de courtes durées.

- À pied. — Képi, vareuse de 2° tenue, culotte, brodequins, jambières (ou bandes molletières), ceinturon-baudrier, sacoche (ou portefeuille de correspondance), pistolet, barrettes des décorations, fourragère, manteau ou manteau de pluie.

- À cheval. — Même tenue, mais brodequins avec éperons à la chevalière et jambières (ou bottes). Harnachement sans tapis, couverture. Le mousqueton et la cartouchière sont pris sur ordre.

- La Tenue de sortie ou de ville

- - portée au cours des sorties n'ayant pas le caractère de service, pour les réunions publiques et privées n'ayant pas un caractère de cérémonie.

- Képi, vareuse de 1re tenue, pantalon, brodequins ou bottines (avec éperons pour les cavaliers), ceinturon en buffle blanc sans porte-sabre-baïonnette ni bélière, insignes ou barrettes de décorations, gants blancs ou de nuance fauve foncé, fourragères. Manteau.

- La grande Tenue

- - portée pour tous les services et escortes d'honneur, pour les réceptions et cérémonies officielles, pour les réunions publiques et privées ayant un caractère de cérémonie.

- À pied. — Képi, vareuse de 1re tenue avec trèfles et aiguillettes, pantalon, brodequins, ceinturon en buffle blanc, gants blancs, sabre-baïonnette et mousqueton sans cartouchière, sabre (pour les gradés munis de cette arme) sauf ordre contraire, croix et médailles françaises et, éventuellement, croix et médailles des décorations étrangères, fourragère. Manteau, sur ordre.

- À cheval. — Même tenue qu'à pied, mais avec culotte et jambières, éperons à la chevalière, pans de vareuse relevés, sabre, harnachement avec tapis et sacoches; faux manteau (officiers), étui de manteau fictivement garni (troupe).

- La Tenue de campagne

- - portée pour les services d'ordre, les services aux grèves, les revues et prises d'armes officielles, pour les manœuvres et en campagne.

| Gendarme à pied vers 1905-1907 brigade de montagne. |

Maréchal des logis à cheval Trompette 1912/1913 |

Brigadier à pied 1913/1914 |

|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

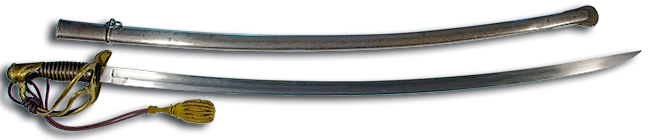

Symbole du commandement, de nombreux types d'épées furent portées en tenue de ville tant par les officiers que par les sous-officiers. L'épée de sous-officiers et de brigadiers de gendarmerie Mle 1853, dont les attributs furent modifiés par décision ministérielle du 19 mars 1842, fut portée par les chefs de brigades jusqu'en 1914.

| Épée modèle 1853 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Épée de brigadier | (collection Tenue bleu-gendarme) |

LA GRANDE GUERRE (1914 - 1918)

GRANDE GUERRE 3 août 1914.

l'Allemagne déclare la guerre à la France.

Lorsque l'Allemagne déclara la guerre à la France le 3 août 1914, l'uniforme de la gendarmerie était celui prescrit par les dernières instructions. À cette date de nombreux gendarmes n'étaient pas encore équipés de tous les effets réglementaires.

Au cours de cette terrible période, l'uniforme de la gendarmerie ne cessera d'être modifié pour répondre aux besoins des circonstances et des règlements.

Le 27 septembre 1914, un règlement prescrit aux troupes aux armées : le képi, la vareuse, la culotte et les bandes molletières, complétés un peu plus tard par la capote ou le manteau, le tout en drap bleu clair. Les gendarmes partis pour la guerre devaient se contenter de leurs tenues, mais soumis à rude épreuve, leurs effets d'uniforme s'usèrent prématurément. Dès l'automne 1914, l'obligation de les remplacer se heurta à l'approvisionnement. On fit alors appel à des effets de fortune trouvés sur place ou puisés dans les envois hétéroclites qui parvenaient aux armées, l'on vit ainsi des gendarmes vêtus de culottes de velours brun et d'autre de culotte bleu horizon.

Pour éviter le panachage des tenues, une notice du 9 décembre 1914 prescrivit l'unification des tenues et le règlement du 27 septembre 1914 fut appliqué aux formations mobilisées de la gendarmerie. Ainsi, les gendarmes envoyés aux armées furent à leur tour habillés en bleu horizon.

Une circulaire d'octobre 1915 étendait dans la zone de l'intérieur aux gendarmes de complément et aux gendarmes auxiliaires l'attribution de la tenue bleu horizon.

Les gendarmes conserveront cette tenue jusqu'au 1er janvier 1917, date à laquelle ils abandonneront le bleu horizon pour la tenue bleu clair suivant la circulaire du 16 septembre 1916.

Le casque

Les gendarmes des prévôtés partirent à la guerre avec le casque Mle. 1912. Peu avant le début du conflit un couvre casque (Photo A1) fournipar les légions d'origine des gendarmes avait fait son apparition. Il était confectionné en drap kaki ou bleu clair suivant les légions. Il semble d'après de nombreux récits que cette coiffure a été à l'origine de graves méprises. Plusieurs gendarmes, confondus avec les cavaliers allemands : les uhlans, furent tués par le tir de nos troupes.

Dès novembre 1914, les gendarmes des prévôtés de l'armée britannique (Photo A2) abandonneront le casque pour le képi puis il disparaîtra petit à petit dans les autres unités. Le 5 novembre 1915, la gendarmerie adopta le casque Adrian Mle 1915 à grenade blanche (dit bourguignote), mais le casque Mle. 1912 continuera d'être porté en certaines circonstances avant d'être définitivement réformé le 27 juin 1916.

Le képi

Suivant le règlement du 9 septembre 1914, le képi est dépourvu de ses ornements. Il ne comporte ni passepoil, ni insigne, ni galon. Il mesure 100 mm de hauteur par devant et 130 mm par derrière. Le diamètre du calot pour une pointure moyenne est de 170 mm de longueur pour 160 mm de largeur ce qui lui donne une forme beaucoup plus cylindrique.

La circulaire du 5 juin 1915 lui rendra la grenade en coton blanc et le large galon de fonction (galon d'élite).

Le bonnet de police

La callote de corvée de 1888 était une coiffure simpliste destinée à être portée pour les travaux d'entretien des chevaux et du quartier. Taillée dans des effets usagés, elle était interdite en dehors des casernes et des cantonnements. Cette callote sera remplacée dans le marché destiné au renouvellement des effets militaire de la gendarmerie pour la période du 1er janvier 1902 au 31 décembre 1904 par le bonnet de police déjà en usage dans la cavalerie de la garde républicaine. Il sera réglementaire en métropole, Corse, Algérie et Tunisie.

vareuse 5 boutons

En 1905, dans une notice du 14 octobre relative à la tenue et aux effets constituant le paquetage, il est prescrit pour être porté en tenue de campagne, mais il faudra attendre l'instruction du 15 septembre 1907 pour en avoir une description précise.

Au cours de la guerre, les unités prévôtales l'utiliseront à l'arrière comme coiffe de repos (Photo A3). Le casque étant la coiffure de combat.

La vareuse

Photos A4 - A5 - A6

Avec le règlement du 9 décembre 1914, la gendarmerie adopte un nouveau vêtement « la vareuse ». Elle se différencie de la tunique par sa taille plus standard et moins ajustée, elle est dépourvue de pattes de parement, son collet est arrondi, elle se ferme par 5 boutons. Cette veste garnie de deux poches est essentiellement un vêtement de campagne.

La vareuse à 5 boutons et à collet droit est garnie d'un écusson noir à grenade blanche.

En août 1915, la tenue horizon est portée par l'ensemble du personnel de la gendarmerie aux armées. Une note du 10 octobre 1915 en précise les détails. Pour les gradés, les galons de grade ont été réduits et sont désormais linéaires et placés obliquement sur la manche ; pour les officiers et adjudants, ils sont en traits côtelés de 5 centimètres de long et placés parallèlement aux parements.

La culotte

Suivant la notice du 9 décembre 1914, la culotte s'orne d'un passepoil blanc (voir dessin ci-dessus)

Les cuirs

Au fur et à mesure des remplacements des différents équipements, les cuirs comme les jambières des cavaliers sont fauves, sauf le portefeuille de correspondance qui reste en cuir noir. Il se porte en plaçant sa courroie de suspension de gauche à droite par-dessus la banderole du révolver (voir dessin suivant).

| A1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |

|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

|

|

|

|

|

| 1915 | 1915 | 1915 | 1914 | 1918 | 1916 | 1917 |

Décret du 27 octobre 1914

Les brigadiers de gendarmerie et gendarmes jouissant d'une pension de retraite pour ancienneté de service restent, pendant cinq ans, à partir de la radiation des contrôles de leur activité à la disposition du ministre de la guerre, qui peut les employer, en cas de mobilisation, pour le service du territoire.

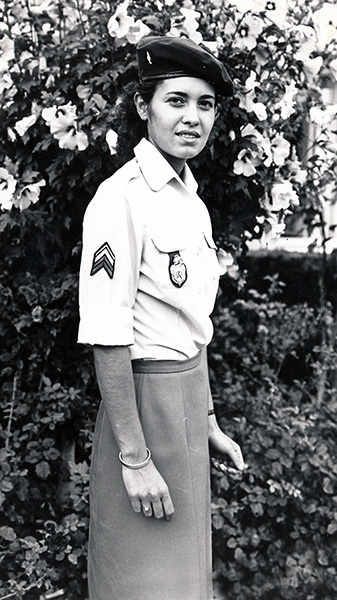

Gendarme auxiliaires

![]() La gendarmerie ayant fourni aux armées un nombre important de militaires, ces derniers n'ont pu être remplacé que partiellement dans les brigades par des gradés et gendarmes réservistes ou territoriaux et par des retraités rappelés à l'activité. Le recrutement étant suspendu à cause de la mobilisation, il n'était pas possible de procéder à des admissions normales permettant de combler les vides. Pour compléter les effectifs des brigades et leur permettre d'assurer l'exécution de leur service, un décret du 23 avril 1915 autorise sur leur demande, l'admission à titre temporaire d'un certain nombre de militaires de toutes armes appartenant à la réserve de l'armée territoriale. Ils sont admis en qualité de gendarmes auxiliaires.

La gendarmerie ayant fourni aux armées un nombre important de militaires, ces derniers n'ont pu être remplacé que partiellement dans les brigades par des gradés et gendarmes réservistes ou territoriaux et par des retraités rappelés à l'activité. Le recrutement étant suspendu à cause de la mobilisation, il n'était pas possible de procéder à des admissions normales permettant de combler les vides. Pour compléter les effectifs des brigades et leur permettre d'assurer l'exécution de leur service, un décret du 23 avril 1915 autorise sur leur demande, l'admission à titre temporaire d'un certain nombre de militaires de toutes armes appartenant à la réserve de l'armée territoriale. Ils sont admis en qualité de gendarmes auxiliaires.

Un arrêté du même jour précise que pour l'admission temporaire de gendarmes auxiliaires, les intéressés passent dans la gendarmerie avec les effets, équipement et armes dont ils sont actuellement pourvus.

Circulaire du 21 juillet 1915

Avec cette circulaire, les officiers, adjudants-chefs et adjudants de toutes armes et de tous services sont autorisés, en France pendant l'été et en Afrique toute l'année, de porter en tenue de travail et en tenue de sortie, la tenue en toile kaki(1). Elle est composée d'une vareuse, d'un pantalon ou d'une culotte de toile kaki.

En France cette tenue est portée avec le képi du temps de paix ou un képi kaki du modèle des troupes d'Afrique. Le képi bleu clair doit être recouvert d'un couvre-képi kaki. En Afrique cette tenue peut être portée avec le casque colonial.

(1) Kaki : cette teinte qui sera adoptée pour les vêtements militaires serait originaire d'Inde. Le terme lui-même dériverait d'un mot indien le « Khak » qui signifie poussière.

Modificatif du 18 décembre 1915

Modificatif du décret du 3 février 1914 sur les tenues pendant la saison d'été:

- Métropole : le pantalon de coutil blanc est remplacé par le pantalon de coutil kaki.

- Afrique du Nord (Algérie, Tunisie et Maroc) et Corse : la tenue kaki pour la saison d'été se compose d'un veston et d'un pantalon pour l'arme à pied, d'un veston, d'un pantalon et d'une culotte pour l'arme à cheval.

Création du grade d'adjudant-chef

Décret du 27 janvier 1916

Création du grade d'adjudant-chef dans la gendarmerie et la garde républicaine. La loi du 30 mars 1912 ayant autorisé la nomination dans les différentes armes et services d'emplois d'adjudant-chef, cette disposition législative est appliquée à la gendarmerie et la garde républicaine par décret du 27 janvier 1916.

Par instruction du 10 février 1916, le nombre maximum d'emploi d'adjudant-chef est fixé comme suit :

- Gendarmerie départementale : 22 (cependant ces emplois ne concernent que l'arme à cheval, car il n'existe pas d'emploi d'adjudant dans l'arme à pied),

- gendarmerie d'Algérie, Tunisie, Maroc : 1,

- Garde républicaine : 5 (3 pour l'infanterie, 2 pour la cavalerie),

- Gendarmerie coloniale : 3.

C.M. du 24 janvier 1916

Jusqu'à cette date, seuls les aux officiers, adjudants-chefs et adjudants étaient autorisés à porter la tenue de toile kaki, désormais cette mesure est étendue à tous les personnels de la Corse et de l'Algérie.

DÉCISION MINISTÉRIELLE DU 5 MARS 1916

Le décret du 27 janvier 1916 ayant créé dans la gendarmerie et la garde républicaine des emplois d'adjudant-chef, cette décision règle les insignes de ce grade qui demeure similaire à celui du galon d'adjudant, mais dont le fond est couleur argent au lieu d'être en or.

- Le képi : la soutache du bandeau est argent mélangé d'un tiers de soie ponceau (rouge vif) pour les adjudants-chefs et or pour les adjudants.

- Les brides d'épaulettes des adjudants-chefs sont en galon argent partagé au milieu par une raie en soie ponceau, en or pour les adjudants.

- Les épaulettes des adjudants-chefs sont en argent, celles des adjudants en or.

- Les vareuses des adjudants-chefs ont un galon de grade en argent dit traits côtelés, largeur 6mm, mélangé d'un tiers de soie ponceau. Le galon est or pour les adjudants.

- Les adjudants et adjudants-chefs font usage de la dragonne en cuir des sabres des officiers.

CIRCULAIRE DU 21 AVRIL 1916

Cette circulaire (Mémorial, vol. 35, p.103) crée à titre collectif la fourragère et à titre individuel les « chevrons de présence »(1) et les « chevrons de blessures »(2)

- La fourragère tressée aux couleurs de la croix de guerre (rouge et vert) est destinée à rappeler d'une façon permanente les actions d'éclat de certains régiments et unités formant corps qui sont cités à l'ordre de l'armée. Elle est portée sur l'épaule gauche par tous les officiers et hommes de troupe des unités citées.

- Les « chevrons de présence » et les « chevrons de blessures » sont constitués sous forme de chevron en V renversé, ils sont de la couleur du galon (or ou argent). Les premiers représentant le temps de présence* effectué dans la zone des armées se portent sur le bras gauche, les seconds représentant les blessures** de guerre se portent sur le bras droit.

(1) 1 an de présence pour le premier chevron ; 6 mois pour les suivants.

(2) 1 chevron par blessure causée par l'ennemi.

| Sabre d'officier supérieur modèle 1822 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Sabre de cavalerie | (collection Tenue bleu-gendarme) |

(1) La forme des sabres de la cavalerie varie suivant qu'ils sont destinés à la cavalerie de ligne ou à la cavalerie légère. Les lames des premiers sont presque droites les autres sont cambrées. Ces différentes sortes de lames possèdent des propriétés particulières qui les rendent plus propres à certains genres de combats. Ainsi la cavalerie de ligne qui agit de la pointe contre les lignes d'infanterie qu'elle charge a un sabre droit ou très peu cambré, la cavalerie légère dont le service n'est pas de charger en ligne, mais de combattre individuellement a besoin de pouvoir frapper d'estoc et de taille.

CIRCULAIRE DU 16 SEPTEMBRE 1916

1917/1918 (Coll. SHGN)

Cette circulaire prescrit qu'à partir du 1er janvier 1917 les gendarmes de l'intérieur prennent la tenue bleu clair. Les modèles de grades seront identiques à ceux des prévôtés.

![]() Au cours de cette période difficile, les gendarmes abandonnèrent la vareuse de troupe pour se rapprocher de celle de leurs officiers.

Au cours de cette période difficile, les gendarmes abandonnèrent la vareuse de troupe pour se rapprocher de celle de leurs officiers.

Sans faire référence à un texte réglementaire, ces vareuses présentaient un col rabattu et des poches de poitrine. Elles se fermaient avec 7 gros boutons. L'écusson des collets s'orna de la double soutache blanche. Le 12 octobre 1916, le bureau de l'habillement, du campement et du couchage publiait dans le bulletin officiel édition méthodique (BOEM) la description des nouveaux uniformes.

C.M. du 15 février 1918

Le képi des gendarmes est désormais confectionné en drap bleu clair ou kaki.

Le diamètre de son calot est augmenté de 10 mm et sa hauteur est diminuée pour atteindre 80 mm sur le devant et 100 mm derrière. Une ventouse grillagée est fixée au milieu de calot. Il est orné du galon d'élite en fil blanc lézardé et d'une grenade en coton blanc à neuf branches. La visière est en cuir noir doublée en maroquin vert et bordée d'un petit jonc en cuir.

Les gendarmes prennent rang de sous-officiers

Décret du 21 février 1918

Avec ce décret (J.O. du 10 avril 1918), Georges Clemenceau, président du conseil et ministre de la Guerre, donne aux gendarmes le rang et les insignes de sous-officier. « Les gendarmes ont rang de sous-officier rengagé, avec les droits et prérogatives attachés à ce grade »

Création des chefs de brigade

Décret du 21 février 1918

Avec le décret, on substitue aux appellations traditionnelles données aux gradés subalternes une dénomination unique. Les sous-officiers et brigadiers sont désignés sous l'appellation de « chef de brigade » avec un échelonnement sur cinq classes en fonction de l'emploi tenu. La hiérarchie militaire et les emplois attachés à ces nouveaux grades dans la gendarmerie des départements, de l'Algérie, des colonies et pays de protectorat sont les suivants :

- élève gendarme,

- gendarme,

- Chef de brigade de 4e classe (ex-brigadier) : commandant de brigade (à pied ou à cheval) ou employé comme secrétaire du chef de légion ou 3e secrétaire du trésorier.

- Chef de brigade de 3e classe ( ex-maréchal des logis) : commandant de brigade (à pied ou à cheval) ou employé comme 2e secrétaire du trésorier ou adjoint en Afrique et colonies.

- Chef de brigade de 2e classe (ex-maréchal des logis-chef) : commandant de brigade (à pied ou à cheval) ou employé comme 1er secrétaire du trésorier.

- Chef de brigade de 1re classe (ex-adjudant) : commandant de brigade (à pied ou à cheval) ou employé comme 1er secrétaire du trésorier.

- Chef de brigade hors classe (ex-adjudant-chef) : commandant de brigade à cheval.

Ces dispositions seront appliquées également à la légion de la garde républicaine en tenant compte de son organisation régimentaire par décret du 28 avril 1918.

CIRCULAIRE DU 22 F2VRIER 1918

La circulaire du 21 avril concernant la fourragère et les chevrons de présence et de blessures ayant donnée lieu à plusieurs interprétations dans son application est abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire plus explicite et contraignante.

La fourragère

Désormais, la fourragère comporte trois classes, elle est tressée :

- aux couleurs du ruban de la croix de guerre (rouge et vert) : pour les régiments ou unités ayant deux ou trois citations à l'ordre de l'armée,

- aux couleurs de la Médaille militaire (jaune et vert) : pour les régiments ou unités ayant cinq ou six citations à l'ordre de l'armée,

- à la couleur du ruban de la Légion d'honneur (rouge) : pour les régiments ou unités ayant six citations et plus à l'ordre de l'armée.

Les chevrons de présence

Les chevrons de présence(1), attribués pour la zone armée déterminée par l'arrêté du 16 février 1915, sont accordés pour le Maroc, le Sud algérien et tunisien, le Togo et le Cameroun. Les chevrons de blessure sont accordés pour d'autres types de blessures, celles résultant de liquides enflammés et par gaz asphyxiants.

Le port de ces chevrons est obligatoire. Pour les gendarmes n'ayant pas le rang de sous-officier rengagé, les chevrons sont en coton blanc et argent pour les chefs de brigades et les officiers.

(1) 1 an de présence pour le premier chevron ; 6 mois pour les suivants. ( La limite des services donnant droit au port du chevron de présence fut fixée au 11 novembre 1918, jour de la signature de l'armistice (Instruction du 30 juillet 1920 ).

Nouvelles appellations

Décret du 28 mars 1918

Décret modifiant le décret du 3 février 1914 sur le service intérieur de la gendarmerie départementale en substituant aux anciennes appellations des gardés les nouvelles définies par le décret du 21 février 1918(1). Les appellations : adjudants, sous-officiers élèves officiers, brigadiers et gendarmes sont remplacées par chefs de brigade, aspirants et gendarmes.

(1) La hiérarchie militaire et les emplois attachés à ces nouveaux grades dans la gendarmerie des départements vont entraîner des modifications de la description des nouveaux uniformes insérée au BOEM du 12 octobre 1916. Ces modifications porteront principalement sur les galons de grade.

MODIFICATIF DU 10 AVRIL 1918

Les galons en chevron sont supprimés. Les nouveaux galons en forme de parallélogramme de 35 mm de long sont placés obliquement sur le milieu extérieur de chaque manche (Photo A4). Les chefs de brigade hors classe, de première et de deuxième classe les portèrent horizontalement comme ceux des sous-lieutenants.

- Chef de brigade hors classe (ex-adjudant-chef)

- sur la tunique : un galon rectangulaire semblable à celui des sous-lieutenants, mais argent mélangé d'un tiers de soie ponceau,

- sur la vareuse : un galon d'argent en trait côtelé de 6 mm de large mélangé d'un tier de soie rouge sans soutache d'ancienneté.

- Chef de brigade de 1re classe (ex-adjudant)

- Sur la tunique : un galon rectangulaire semblable à celui des sous-lieutenants, mais or avec soutache d'ancienneté en argent,

- sur la vareuse : un galon en or en trait côtelé large de 6 mm avec soutache d'ancienneté en or.

- Chef de brigade de 2e classe (ex-maréchal des logis-chef)

- identique aux chefs de brigade de 1re classe avec soutache d'ancienneté en argent.

- Chef de brigade de 3e classe (ex-maréchal des logis)

- sur la tunique : deux galons en argent tissé en point de Hongrie large de 22 mm avec la soutache d'ancienneté en argent,

- sur la vareuse : deux galons en argent tissé en point de Hongrie large de 13 mm avec la soutache d'ancienneté en argent.

- Chef de brigade de 4e classe (ex-brigadier)

- identique aux chefs de brigade de 1re classe, avec la soutache d'ancienneté en or.

- Gendarme

- sur la tunique : un seul galon en argent tissé en point de Hongrie large de 22 mm avec soutache d'ancienneté en argent,

- sur la vareuse : un seul galon en argent tissé en point de Hongrie large de 13 mm avec soutache d'ancienneté en argent.

- Élève-gendarme

- identiques à ceux des gendarmes avec soutache d'ancienneté en or.

Les brides d'épaulette et les passants de trèfles étaient réalisés suivant les couleurs attribuées à chaque grade.

À la couture de la visière du képi fut placée une fausse jugulaire en galon d'argent en trait côtelé. Le képi des chefs de brigades de 1re et 2e classe était semblable à celui des sous-lieutenants, mais la soutache du bandeau était en or et argent mélangé d'un tiers de soie ponceau pour les chefs de brigade hors classe. Cependant, les chefs de brigade hors classe et de 1re et 2e classe portaient leur képi d'avant-guerre alors que les chefs de brigade de 3e et 4e classe portaient le képi de gendarme, sans distinction de grade.

Décret du 28 avril 1918

Ce décret a pour objet de modifier le décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie et le décret du 22 mai 1913 relatif à l'organisation et à la fixation du complet d'effectif de la légion de la garde républicaine afin que les nouvelles mesures relatives au statut des hommes de troupe soient applicables à la légion de la garde républicaine en tenant compte de son organisation régimentaire.

Modificatif du 12 mai 1918

Les soutaches d'ancienneté or et argent de l'ensemble des nouveaux grades sont désormais formées de ces couleurs mélangées de soie rouge. La soutache est large de 4mm, de même longueur que les galons de grade, est pacée à 5mm parallèlement au-dessous du ou des galons de grade.

C.M. du 27 juin 1918

Cette modification du décret du 3 février 1914 précise que la tenue de travail ne se fait plus en vareuse et culotte, mais en tunique et pantalon, sans changement pour le reste.

C.M. du 3 juillet 1918

Cette circulaire porte une nouvelle fois sur les galons de grade qui sont à nouveau modifiés pour la vareuse.

- Chef de brigade hors classe (ex-adjudant-chef) :

- un galon rectangulaire argent, dit trait côtelé, de 6 mm de large mélangé d'un tier de soie rouge sans soutache d'ancienneté. Il est placé droit.

- Chef de brigade de 1e classe (ex-adjudant) :

- un galon rectangulaire or, dit trait côtelé, large de 6 mm avec soutache d'ancienneté en or, placé droit.

- Chef de brigade de 2e classe (ex-maréchal des logis-chef) :

- un galon rectangulaire or, dit trait côtelé, large de 6 mm avec soutache d'ancienneté en argent, placé droit.

- Chef de brigade de 3e classe ( ex-maréchal des logis) :

- deux galons en chevron en argent tissé en point de Hongrie large de 13 mm avec la soutache d'ancienneté en argent, cousus en chevron.

- Chef de brigade de 4e classe (ex-brigadier) :

- deux galons en chevron en argent tissé en point de Hongrie large de 13 mm avec la soutache d'ancienneté en or, cousus en chevron.

- Gendarme :

- un seul galon en chevron argent tissé en point de Hongrie large de 13 mm avec soutache d'ancienneté en argent, cousus en chevron.

- Élève-gendarme

- identiques à celui des gendarmes avec soutache d'ancienneté en or, cousus en chevron.

Plaque d'identité métallique

Avec l'instruction du 12 juillet 1918, un nouveau modèle de plaque d'identité métallique est adopté dans les armées. Elle est à segment amovible et se porte autour du poignet. Une ligne de trous permet de la briser en deux. Lorsqu'un soldat est tué, une moitié est laissée sur le soldat, l'autre est transmise à l'État-major. Les inscriptions identiques sur les deux moitiés comportent : le nom et prénom du soldat, le millésime de sa classe, son numéro d'inscription au registre matricule.

Chef de brigade pour l'arme à pied

Décret du 1er novembre 1918

Création des grades de chef de brigade hors classe (Adjudant-chef) et chef de brigade de 1re classe (Adjudant) dans la gendarmerie à pied.

La hiérarchie des sous-officiers de gendarmerie départementale à pied ne comportant que 3 grades : chef de brigade de 4e classe (ex-brigadier), chef de brigade de 3e classe ( ex-maréchal des logis) et chef de brigade de 2e classe (ex-maréchal des logis-chef) ), ce décret crée dans cette arme des emplois de chef de brigade hors classe (Adjudant-chef) et de 1re classe (Adjudant) et rééquilibre le nombre de ces emplois entre l'arme à cheval et l'arme à pied. L'avancement a lieu désormais sur l'ensemble de l'arme.

![]() Après l'abdication de Guillaume II le 9 novembre 1918, le gouvernement de la nouvelle République allemande signe l'armistice dans la forêt de Compiègne à côté de Rethondes le 11 novembre 1918 dans le train du maréchal Foch.

Après l'abdication de Guillaume II le 9 novembre 1918, le gouvernement de la nouvelle République allemande signe l'armistice dans la forêt de Compiègne à côté de Rethondes le 11 novembre 1918 dans le train du maréchal Foch.

GRANDE GUERRE Fin de la grande Guerre : 11 novembre 1918.

Signature à Rethondes de l'Armistice entre l’Allemagne et les Alliés.

La légion de gendarmerie Alsace-Lorraine

Décret du 31 décembre 1918

Création et organisation de la légion de gendarmerie Alsace-Lorraine à l'effectif de : 1 colonel, chef de légion ; 3 chefs d'escadron, commandants de compagnie ; 8 capitaines et 5 lieutenants ou sous-lieutenants, commandants d'arrondissements ; 1 capitaine trésorier ; 1 lieutenant ou sous-lieutenant adjoint au trésorier et 1000 chefs de brigade et gendarmes.

École de gendarmerie à Versaille

Décret du 31 décembre 1918

Création à Versaille d'une école de gendarmerie pour donner aux officiers provenant des autres corps de troupe, les connaissances techniques et pratiques spéciales indispensables pour exercer leurs fonctions de commandant d'arrondissement et compléter et perfectionner l'instruction générale et technique des gradés de l'arme admis comme élèves aspirants. Elle pren le nom d'école de gendarmerie.

RÔLE DE LA GENDARMERIE PENDANT LA GRANDE GUERRE

La gendarmerie a joué aux armées un rôle pénible, obscur et ingrat, mais cependant nécessaire. Les effectifs n'ayant pas permis à la gendarmerie de constituer un régiment, elle dut se résoudre à un rôle de police. Si l'on est tenté de déprécier ce rôle en le comparant à celui des combattants, on considérera à la réflexion qu'il n'était pas moins nécessaire. Le front ne se maintien solide que si l'ordre règne à l'intérieur et si les services de l'arrière fonctionnent sans accroc; quel n'eût été le malaise des combattants s'ils avaient pu penser que derrière eux, leurs femmes, leurs enfants, leurs propriétés n'étaient plus protégés par aucune force publique contre les malfaiteurs.

Rôle de la gendarmerie à l'intérieur.

- À l'intérieur, avec des effectifs diminués par les prélèvements de la prévôté aux armées, la gendarmerie du suffire à une tâche considérablement augmentée. À la répression des délits de droit commun, s'ajouta la chasse aux insoumis et aux déserteurs, la surveillance des suspects et plus tard, des prisonniers de guerre, la garde des frontières des pays neutres. La nécessité d'une gendarmerie forte et active à l'intérieur en temps de guerre apparut évidente pour ne pas renouveler les exemples des guerres des siècles précédents où, profitant de la confusion, on vit des déserteurs, des étrangers, qui s'étaient procurés des armes aux armées, s'organiser en bande et terroriser le pays. Pendant la guerre, on n'eut pas à constater des faits de brigandage collectif. Quant à la surveillance des suspects, elle était d'autant plus nécessaire que nous avions affaire à un ennemi passé maître dans l'art de l'espionnage et de la propagande.

Pendant la campagne, la gendarmerie départementale a arrêté 16 000 insoumis, 7 200 prisonniers de guerre évadés et 100 000 malfaiteurs ou suspects de tous ordres.

Rôle de la gendarmerie aux armées.

- Dans les prévôtés, la tâche était également importante et ingrate, mais d'autant plus impérieusement nécessaire que la guerre se passait en France et que toute déprédation commise dans les cantonnements l'était au préjudice des Français. Les opérations fussent-elles déroulées en territoire ennemi que ses obligations eussent été les mêmes, car la France s'honore de ne pas faire la guerre avec les procédés allemands. À la prévôté, en effet, incombait, outre la poursuite des déserteurs, le bon ordre des cantonnements, la répression de l'alcoolisme et du pillage, la police de la circulation et des routes, la surveillance des personnes étrangères à l'armée. Le gendarme a été souvent impopulaire parmi la troupe, car sa mission la mettait quelquefois en conflit avec le troupier.

Sur 17 800 hommes que compta la prévôté aux armées, 650 gendarmes furent tués dans l'exercice de leur service ; 3 276 reçurent la croix de guerre pour actes de courage accomplis dans leur service de gendarme.

L'ENTRE-DEUX-GUERRES

Frais de remonte

Décret du 19 juillet 1919

Pour faire face aux graves difficultés du recrutement en gendarmerie, ce décret institue la remonte gratuite. L'obligation faite aux hommes à leur entrée dans l'arme de se pourvoir d'une monture à leurs frais est abandonnée. Désormais le cheval est fourni à titre gratuit et acheté par les soins de la masse d'entretien et de remonte de la légion.

C.M. du 16 décembre 1919

Le port du veston, du pantalon de toile et de la culotte kaki est autorisé pour la gendarmerie de métropole.

C.M. de 1920

Trois circulaires modifient la notice descriptive des nouveaux uniformes du 30 mai 1919.

- La première ( 10 juillet 1920) supprime les galons du temps de guerre et rétablit ceux d'avant-guerre. Les galons des adjudants-chefs et adjudants de 8 mm de largeur en or ou argent mélangés d'un tiers de soie rouge sont disposés sur les manches comme ceux des sous-lieutenants. Ceux des sous-officiers autres que les adjudants en argent à lézarde reprennent leur forme de chevron (V renversé) pour les chefs de brigade de 3e et 4e classe. La soutache d'ancienneté or ou argent (suivant l'arme ou subdivision de l'arme) mélangé de soie rouge est piquée parallèlement au premier galon.

- La deuxième (20 juillet 1920) supprime définitivement le képi bleu horizon.

- La troisième (15 novembre 1920) réduit la largeur du galon en argent à lézarde des élèves gendarmes et gendarme de 12mm à 8mm.

Décision ministérielle du 28 juillet 1920

Les officiers, adjudants et assimilés sont autorisés en Afrique pendant toute l'année et en France lorsque la tenue d'été est prescrite par les commandants de régions, à porter la tenue de toile kaki.

Avancement

Décret du 9 décembre 1920 (J.O. du 22/12/1920)

Afin de tenir compte de la création du grade d'adjudant-chef et du changement de dénomination des gradés dans la gendarmerie et la garde républicaine, le décret du 17 octobre 1910 relatif aux nominations au grade de sous-lieutenant en gendarmerie est modifié. Désormais peuvent être nommés aux grades de sous-lieutenant les adjudants-chefs et adjudants de la garde républicaine et les chefs de brigades hors classe ou chefs de brigades de 1re classe de la gendarmerie ayant au moins dix ans de services effectifs.

C.M. du 20 janvier 1921

Ce modificatif à la description des uniformes porte sur un nouveau modèle de képi. Il se compose :

- d'un bandeau en drap bleu foncé d'une hauteur d'environ 7 cm, orné sur le devant d'une grenade à neuf branches,

- d'un galon de fil blanc tissé à point de Hongrie, de 13 mm qui entoure la partie supérieure de bandeau,

- d'un turban en drap bleu-gendarme dont toutes les coutures sont ornées d'une ganse en fil blanc, mesurant 1 cm à l'avant et 2 cm à l'arrière,

- d'un calot en drap bleu-gendarme de forme elliptique renfoncé dans les bords du turban et garni d'une ventouse grillagée fixée en son centre,

- d'une jugulaire en galon métal en argent, appuyée sur la visière, comportant deux petits passants et fixée par deux petits boutons d'uniforme,

- d'une visière en cuir noir doublée en marocain vert et bordée d'un petit jonc.

Le képi des chefs de brigade de 3e et 4e classe se distingue des premiers par leur galon de bandeau et grenade en argent. La bombe de la grenade est en laine bleue, les ganses sont mélangées 2/3 argent et 1/3 en laine bleu foncé.

Le képi des chefs de brigade de 1re et 2e classe se distingue par une soutache sur le bandeau en or, ceux des chefs de brigade hors classe par une soutache en argent mélangé d'un tiers de soie ponceau.

MODIFICATIF DU 6 SEPTEMBRE 1921

(B.O.E.M. - vol 106)

Ce texte important supprime la tenue d'avant-guerre (la tunique bleu foncé) et fait de la vareuse dont la couleur est changée, la seule tenue officielle de la gendarmerie.

Modifications

- Suppression de la tunique bleu foncé, la vareuse en drap bleu-gendarme à collet demi-saxe devient la seule tenue officielle.

Elle comporte sur le devant deux poches de poitrine avec pli Watteau fermées chacune par une patte en forme d'accolade et un petit bouton d'uniforme et deux poches plus grandes sans pli Watteau sur le bas fermées de la même manière. Elle se ferme droit au moyen de sept gros boutons d'uniforme. Elle est ornée de grenades en argent au niveau du collet et de brides d'épaule de 13 mm en cannetille mate brodés sur drap du fond. - Le képi d'officier est semblable à celui de la troupe sauf les particularités suivantes :

- le galon d'élite est en trait d'argent tissé en point de Hongrie,

- la grenade est brodée en cannetille mate avec paillettes

- les soutaches de grade sont en argent (or et argent pour le lieutenant-colonel),

- les soutaches de coutures sont simple pour les lieutenant et sous-lieutenant, double pour les capitaines, triple pour les officiers supérieurs,

- le calot est orné d'un nœud hongrois à un brin pour les officiers subalternes, à trois brins pour les officiers supérieurs.

- Les insignes de grade restent inchangés.

Les couleurs

- Le bleu ciel est abandonné et l'ensemble de l'uniforme (vareuse, culotte, pantalon, manteau et capote) est en drap « bleu gendarme ».

- Le bleu foncé (noir) est supprimé de l'uniforme à l'exception de l'écusson du collet, de la bande du pantalon et du bandeau du képi.

- Le rouge est également supprimé de l'uniforme (plus de passepoil écarlate pour la vareuse ni de pattes de parement) à l'exception des doublures en escot écarlate des vareuses de première tenue des cavaliers.

- Les jambières, brodequins, ceinturons et baudriers sont en cuir fauve.

L'armement

- le casque Adrian mle 1915 peint bleu foncé et orné d'une grenade en maillechort nickelé suivant une décision du 10 février 1921 est identique pour tout le personnel.

- Armement : le révolver Mle. 1892 est remplacé par le pistolet automatique Star ou Ruby ; la carabine avec épée-baïonnette modèle 1890 par le mousqueton avec sabre-baïonnette modèle 1892 M. 1916.

Les galons de grade :

- Élève-gendarme : un galon argent à lézarde de 8 mm placé en chevron sur le bas des manches et soutache d'ancienneté en or mélangé de soie rouge.

- Gendarme : même galon avec soutache d'ancienneté en argent mélangé de soie rouge.

- Chef de brigade de 4e classe : deux galons en chevron argent avec la soutache d'ancienneté en or mélangé de soie rouge.

- Chef de brigade de 3e classe : deux galons en chevron en argent avec la soutache d'ancienneté en argent mélangé de soie rouge.

- Chef de brigade de 2e classe : un galon en trait côtelé or mélangé d'un tier de soie rouge avec soutache d'ancienneté en or mélangé de soie rouge.

- Chef de brigade de 1re classe : même galon avec soutache d'ancienneté en argent mélangé de soie rouge.

- Chef de brigade hors classe : un galon en trait côtelé argent mélangé d'un tiers de soie rouge sans soutache d'ancienneté.

Spécificité des secrétaires

Décret du 3 juin 1922

Pour prendre en compte la spécificité des secrétaires, il est créé en leur faveur des postes de chef de brigade de 3e classe qui doivent leur permettre d'accéder à la 2e puis à la 1re classe.

C.M. 16 septembre 1922

Un nouveau bleu fait son apparition dans l'arme. Il est nommé « bleu gendarme nouveau ». Il est légèrement plus clair que le précédent. Désormais le pantalon, la culotte et le képi sont en drap bleu gendarme nouveau. La vareuse, le manteau et la capote reprennent leur couleur d'avant-guerre : le bleu foncé. En reprenant sa couleur d'avant-guerre, la vareuse reste dépourvue des pattes de parement écarlates et du passepoil écarlate ornant l'un des devants (ces deux éléments avaient été supprimés en 1921 lorsqu'elle fut confectionnée en bleu gendarme).

Voici un aperçu des divers bleus :

| Bleu foncé | Bleu gendarme | Bleu gend. nouveau | Bleu horizon |

CIRCULAIRE DU 30 MARS 1923

Cette circulaire rend aux officiers de toute l'armée une grande tenue. L'habillement des officiers est alors composé des effets de 1re tenue, utilisés pour la « grande tenue » et la « tenue de ville », et ceux de 2e tenue, utilisés pour la « tenue de campagne » et la « tenue de travail ». Ce texte sera complété par un modificatif du 30 mars 1923 décrivant plus particulièrement ces tenues pour la gendarmerie. Le bleu foncé se substitue au bleu gendarme.

Cette grande tenue consiste en une tunique à 9 boutons à col droit sans poche de poitrine, avec galons semi-circulaires, trèfles et aiguillettes d'argent, ceinturon en soie blanche (bleu pour la tenue de ville) et bélière de même, dragonne en cordon de soie noire avec gland en grosse torsade pour tous les grades, bottines noires. Le manteau en drap bleu foncé n'a plus de martingale.

Pour la tenue de travail, la vareuse en drap bleu foncé est à collet droit orné des écussons de l'arme. Elle se ferme droit devant à l'aide de neuf gros boutons d'uniforme au lieu de sept comme sur la précédente. Les poches de poitrine et du bas sont à tiroir (elles ne sont plus apparentes), leurs ouvertures sont recouvertes d'une patte en drap du fond rectangulaire maintenue par un petit bouton d'uniforme.

La tunique et vareuse de 1re tenue sont ornées de brides d'épaule en cannetille mate argent avec paillette pour les officiers supérieurs, en galon d'argent tissé façon bâton pour les officiers subalternes. En tenue de travail, ces effets ne comportent pas des brides, mais des pattes d'épaule en drap du fond. Tous ces effets se ferment à l'aide de bouton d'uniforme en argent estampé en relief sur fond sablé d'une grenade unie brillante ornée d'un filet à son pourtour. Les galons de grade semi-circulaires de 8mm de largeur, en argent, sont placés horizontalement les uns au-dessus des autres sur le devant de la manche.

Les sous-officiers et gendarmes reçoivent une vareuse de première tenue ayant la coupe et les caractéristiques de la vareuse de tenue de travail des officiers (col droit, neuf boutons, deux poches de poitrine avec pattes en accolade et deux poches tiroir à pattes rectangulaires sur les hanches), jupes doublées d'escot rouge pour l'arme à cheval. Trèfles et aiguillettes en fil blanc, ceinturon de cuir blanc. Manteau en drap noir à capuchon mobile pour les deux armes avec une rangée de six boutons, bottines noires pour la tenue de ville. La culotte et le pantalon en toile kaki sont du même modèle que les effets en drap, mais ne comportent ni bandes ni passepoils.

| Pistolet Ruby - Fabrication espagnole - 1915 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Commence à équiper la gendarmerie suivant le règlement de 1921. | (collection Tenue bleu-gendarme) |

Changement d'appellation

Décret du 28 août 1925 (J.O. du 15/10/1925)

L'appellation de chef de brigade (C.B.) ne permettant pas de faire la

distinction entre le grade et l'emploi est supprimée au profit des anciens grades. Désormais, le grade de sous-officier comprend les emplois de sergent, de maréchal des logis et de gendarme ou garde ; de sergent fourrier ou de maréchal des logis fourrier ; de tambour-major ou de trompette-major ; de sergent-major et

de maréchal des logis-chef ; d'adjudant et d'adjudant-chef.

Les gendarmes ayant rang de sous-officier, le grade de brigadier, qui est un grade destiné aux militaires du rang, disparaît des appellations des commandants de brigade. Il est réservé à l'élève-gendarme qui n'est pas encore sous-officier. Ainsi, les quatre nouveaux grades des sous-officiers de la gendarmerie sont : gendarme ; maréchal des logis-chef (ancien brigadier et maréchal des logis) ; adjudant (ancien maréchal des logis-chef et adjudant) et adjudant-chef.

Changement d'appellation des chefs de brigade

Instruction du 10 octobre 1925 (n° 16188 bis T/13)

Pour l'application de ce décret, les chefs de brigades prennent les dénominations suivantes :

Les gendarmes ayant rang de sous-officier, le grade de brigadier, qui est un grade destiné aux militaires du rang, disparaît des appellations des commandants de brigade. Il est réservé à l'élève-gendarme qui n'est pas encore sous-officier. Ainsi, les quatre nouveaux grades des sous-officiers de la gendarmerie sont : gendarme ; maréchal des logis-chef (ancien brigadier et maréchal des logis) ; adjudant (ancien maréchal des logis-chef et adjudant) et adjudant-chef.

- Chefs de brigade hors classe : adjudants-chefs

- chefs de brigades de 1re classe : adjudants (1re partie de la liste d'ancienneté)(1)

- Chefs de brigades de 2e classe : adjudants (2e partie de la liste d'ancienneté)

- chefs de brigades de 3e classe : maréchaux des logis-chefs (1re partie de la liste d'ancienneté)

- Chefs de brigades de 4e classe : maréchaux des logis-chefs (2e partie de la liste d'ancienneté)

(1) À chaque partie de liste d'ancienneté correspond un palier de solde calculé en fonction du nombre d'échelons attribués (cette liste d'ancienneté sera supprimée par la suite).

C.M. du 10 septembre 1925

Cette mesure entraîne la disparition de la soutache d'ancienneté dont la couleur servait à distinguer les deux classes de chaque grade. Les insignes de grade sont désormais posés sur un écusson en drap de la même qualité et de la même nuance que le drap de l'effet à galonner.

![]() Un décret du 18 février 1926 fixe à vingt et un ans l'âge minimal exigé pour l'admission en gendarmerie des élèves gardes ou élèves gendarmes. L'article 14 du décret du 20 mai 1903 avait fixé à vingt-deux ans l'âge minimum.

Un décret du 18 février 1926 fixe à vingt et un ans l'âge minimal exigé pour l'admission en gendarmerie des élèves gardes ou élèves gendarmes. L'article 14 du décret du 20 mai 1903 avait fixé à vingt-deux ans l'âge minimum.

Galon de grade

Circulaire du 19 février 1926

Cette circulaire fixe les nouveaux galons de grade :

- Élève gendarme et gendarme : un galon en chevron "∧" en argent à lézarde de 8 mm de largeur,

- maréchal des logis-chef : deux galons en chevron en argent à lézarde de 8 mm de largeur,

- adjudant : un galon droit en or mélangé d'un tiers de soie rouge, dit en trait côtelé de 6 mm de largeur,

- adjudant-chef : un galon droit en argent mélangé d'un tiers de soie rouge, dit en trait côtelé de 6 mm de largeur.

Suppression de brigades à cheval

Décret du 10 septembre 1926

Le président de la République décide de transformer en brigades à pied, 400 brigades de gendarmerie départementale à cheval avant le 31 décembre de l'année en cours (suppression de 2000 chevaux). Les économies réalisées sont employées à la réalisation du programme de constitution de la garde républicaine mobile (créée par la loi du 21 juillet 1921).

Introduction des skis en gendarmerie

Circulaire du 29 septembre 1926 (n°16940 2/13)

Cette circulaire introduit dans la gendarmerie l'emploi des skis. Face aux difficultés qu'éprouvent certaines brigades montagneuses pour assurer le service pendant la saison d'hiver, le ministre décide de l'usage du ski. Les gendarmes devront se former soit dans les écoles régimentaires de ski des armées, soit à titre gracieux dans les sociétés locales de skieurs. Le matériel se limite aux skis et aux bâtons.

RÈGLEMENT DU 1er OCTOBRE 1926

Comme l'instruction de 1907, cet imposant texte (277 articles) reprend en son entier la description de l'ensemble des tenues et uniformes de la gendarmerie (officiers et troupe). Cette nouvelle description remplace l'ancienne dans le volume 106 du bulletin officiel - édition méthodique (B.O.E.M). Ce règlement porte sur toutes les tenues de la gendarmerie départementale, de la garde républicaine de Paris et de la garde républicaine mobile. C'est sur la base de ce nouveau texte que les tenues et uniformes de la gendarmerie continueront d'être modifiés.

Grande tenue

- Arme à pied

- vareuse en drap bleu foncé avec collet droit orné d'une grenade argentée dans chaque angle, quatre poches et bride d'épaule en galon d'argent, boutons nickelés avec une grenade au centre ; faux-col blanc et régate noire ;

- pantalon de drap bleu gendarme avec bandes en drap bleu foncé ;

- Képi, brodequins, gants blancs ;

- trèfles et aiguillettes en fil blanc

- buffleterie blanche.

- Arme à cheval

- la tenue est semblable à celle de l'arme à pied sauf les différences suivantes :

- la jupe de la vareuse est doublée d'escot écarlate pour former retroussis ;

- la culotte est en drap bleu gendarme avec bande en drap bleu foncé ;

- jamblière en cuir avec éperon à la chevalière.

Tenue de travail

- Arme à pied

- vareuse en drap bleu foncé avec collet de forme demi-saxe orné d'une grenade argentée dans chaque angle, quatre poches et pattes d'épaule du même drap ; boutons nickelés avec une grenade au centre ; faux-col blanc et cravate régate noire ;

- culotte de drap bleu gendarme avec bandes en drap bleu foncé ;

- Képi, brodequins, jambière en cuir ;

- ceinturon, baudrier, étui pistolet, porte-feuille de correspondance en cuir fauve.

- Arme cheval

- identique à celle des gendarmes à pied avec brodequin et éperons à la chevalière.

Les casques sont du modèle Adrian Mle 1915 ou Adrian Mle 1915 "nouveau modèle" qui seront abusivement désignés sous l'appellation de casque Adrien Mle 1926. Les nouveaux modèles ne se distinguent des autres que par leur garniture intérieure.

Les jambières et les brodequins noirs sont à nouveau autorisés dans toutes les tenues, ils seront seuls réglementaires à compter du 20 mai 1930.

Armement

- Pistolet automatique type star ou ruby,

- mousqueton Mle 1892 modifié 1916 avec sabre-baïonnette,

- sabre de cavalerie légère Mle 1822.

| Mousqueton modèle 1892 modifié 1916 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Le mousqueton est muni d'un sabre-baïonette et son étui. | (collection Tenue bleu-gendarme) |

C.M. du 6 novembre 1926

Les militaires de la gendarmerie sont autorisés à faire usage dans toutes les tenues de jambières et chaussures noires du modèle réglementaire. Dans toutes les tenues, le pistolet est porté à gauche et la cartouchière à droite.

Instruction sur la pratique de la dactylographie

Une circulaire du 27 novembre 1926 précise qu'à compter de 1927, les élèves-officiers et les officiers-élèves de Versailles recevront une instruction sur la pratique de la dactylographie et ils seront notés à ce point de vue. Les officiers d'active devront s'exercer à l'emploi de la machine à écrire pour être en mesure de dactylographier eux-mêmes les notes confidentielles

Changement d'appellation des circonscriptions de la gendarmerie

Circulaire ministérielle du 3 juin 1927

En raison de la suppression d'un certain nombre d'arrondissements administratifs, la dénomination « section » est substituée à celle « d'arrondissement ».

Les compagnies (aujourd'hui groupement) sont formées de plusieurs sections (aujourd'hui compagnie). Elles sont commandées par un chef d'escadron.

Cachet spécial gendarmerie

Une circulaire du 28 juin 1927 (M. p 303) prévoit l'emploi d'un cachet spécial à la gendarmerie destiné à authentifier les signatures sur les documents officiels. Le cachet a une forme octogonale; deux cercles concentriques, dont le plus grand est inscrit dans l'exagone, limitent une couronne dans laquelle sont portés, en haut, les mots « Gendarmerie nationale »; en bas, l'indication de la formation; enfin, dans l'espace central, est dessinée une grenade et, de part et d'autre de celle-ci, les lettres R.F.

Compagnie de la Corse

Par décret du 26 octobre 1927, la compagnie de la Corse est constituée en compagnie autonome. Elle est placée sous les ordres d'un lieutenant-colonel résidant à Bastia. Ses sections sont partagées en deux groupes commandés chacun par un chef d'escadron (Ajaccio et Bastia).

Légion de gendarmerie du Maroc

Par décret du 25 novembre 1927, le détachement de la force publique du Maroc est transformé en une légion de gendarmerie du Maroc ayant son siège à Rabat. Elle est divisée en deux compagnies. La première compagnie à Rabat comprend les sections de Rabat, Casablanca et Marrakech; La deuxième compagnie à Fez comprend les sections de gendarmerie de Fez, de Maknès et Oudjda. L'effectif est fixé à 3 officiers supérieurs, 7 officiers subalternes et 348 gradés et gendarmes dont 60 auxiliaires marocains.

Création du statut de sous-officier de carrière

Loi du 30 mars 1928

Cette loi qui crée le statut de sous-officier de carrière dans les armées exige pour les gendarmes, après leur prestation de serment, d'accomplir quatre années de service avant d'être admis dans le corps des sous-officiers de carrière. La hiérarchie pour le personnel sous-officier comprend désormais les grades(1) de : gendarme ou garde (correspondant au grade de maréchal des logis), maréchal des logis-chef, adjudant et adjudant-chef.

(1) Cette décision sera suivie deux mois plus tard en mai 1928 par la mise en place d'un nouveau galonnage :

- gendarme : 1 chevron

- gendarme sous-officier de carrière : 2 chevrons

- maréchal des logis-chef : 3 chevrons.

C.M. du 6 avril 1928

Les officiers de gendarmerie perçoivent le sabre de combat modèle 1923 pour arme montée. Ils sont toutes fois autorisés à conserver leur ancien sabre modèle 1822 en usage dans l'arme depuis 1835 jusqu'à la fin de leur carrière.

C.M. du 24 décembre 1929

Les militaires de la gendarmerie sont autorisés à remplacer les cinq boutonnières et boutons servant à la fermeture du bas de la culotte par des fermetures dites "éclair".

| Sabre d'officier supérieur modèle 1822 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Sabre de cavalerie | (collection Tenue bleu-gendarme) |

MODIFICATIFS AU RÈGLEMENT DU 01/10/1926

Modificatif du 8 novembre 1929

Le collet de la vareuse de la tenue de travail des officiers sera demi-saxe et porté avec un faux-col rabattu blanc fixé à la chemise et une régate noire.

Modificatif du 7 mars 1930

Les marques distinctives des élèves-officiers de la gendarmerie sont des boucles en soutache de 5 mm en or mélangé d'un cinquième de soie rouge.

Modificatif du 20 mai 1931

Le manteau de forme raglan en tissus noirs est autorisé pour les officiers.

Modificatif du 3 septembre 1931

À compter de cette date, le port du ceinturon de cuir sans le baudrier est autorisé chaque fois qu'il ne supporte pas l'arme.

Modificatif du 21 septembre 1931

Cette circulaire précise les nouveaux effets de la grande tenue pour les officiers de la gendarmerie.

Composition de la tenue

- une tunique en drap satin bleu foncé longue à col droit et sans aucune poche, mais avec patte de ceinturon et patte de parement noire à trois boutons, galons semi-circulaires (conforme à la circulaire du 5 mars 1923), les basques sont ornées de deux pattes soubise ayant chacune une tête à trois pointes et deux boutons, elle se ferme droit avec neuf gros boutons d'uniforme, col droit orné de patte en drap bleu foncé portant la grenade, brides d'épaulettes en argent,

- les trèfles sont remplacés par deux épaulettes à grosses torsades rigides en argent pour tous les officiers supérieurs et à petites torsades souples pour les officiers subalternes,

- le pantalon en drap satin de couleur bleu-gendarme est à double bande noire,

- le manteau est confectionné en drap fin de forme « raglan », il se ferme à l'aide de cinq boutonnières, son col demi-saxe comporte des pattes de collet, les insignes de grade en argent sont disposés sur les manches,

- une cape de forme dite ronde avec un col demi-saxe se fermant par trois boutons, chacun des devants étant orné de trèfles tressés en soutache, une patte cousue sur le côté gauche reçoit le galon de grade en argent,

- le ceinturon bleu devient de la couleur de la tunique, la plaque est composée de deux médaillons argentés estampés en relief à tête de méduse,

- la dragonne tressée en soie bleu foncé se termine par un gland en or,

- chaussures basses.

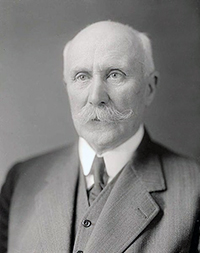

| Gendarme à pied Tenue de service |

Colonel Grande tenue |

Gendarme motocycliste |

|---|---|---|

|

|

|

| - 1930 / 1940 - | - 1931 - | - 1935 - |

Emploi de la motocyclette

Une circulaire du 25 février 1932 relative à l'emploi de la motocyclette fait apparaître une augmentation de 429 motocyclettes à répartir entre certaines brigades, ce qui portera à 574 le nombre des brigades motorisées. Dans le même temps, deux décisions ministérielles du 14 mars et du 18 octobre 1932 supprimaient 2417 chevaux par transformation en brigades à pied de 1089 brigades à cheval ou mixte (189 brigades pour la première décision et 900 pour l'autre). Les gradés et gendarmes ainsi démontés reversent leurs chevaux avec tous les matériels et accessoires dont la plus grande partie doit servir à équiper les pelotons de garde républicaine mobile.

Modificatif du 10 août 1932

Création d'un attribut de fonction pour les gardes et les gendarmes titulaires du certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section ou de peloton. Il est constitué d'un fond rouge en cuivre émaillé et d'une partie estampée en relief doré portant les lettres R.F. séparées par deux glaives croisés et surmontés d'une grenade, une couronne de feuilles de chêne forme le pourtour de l'attribut.

Suppression de brigades à cheval

Décision ministérielle du 11 février 1933

Une nouvelle décision ministérielle du 11 février 1933 transforme en brigades à pied 211 brigades à cheval ou mixte. 1061 chevaux sont supprimés. Le 24 août suivant, une circulaire ministérielle autorisait l'emploi de la bicyclette à moteur que de nombreux gendarmes utilisaient déjà dans l'exécution de leur service et qu'ils avaient acquise sur leurs deniers.

Modificatif du 1er novembre 1933

Ce modificatif à la description des uniformes de la gendarmerie de 1926 est plutôt un additif (article 195 ter) qui décrit d'une façon précise le casque protecteur pour les motocyclistes. Il se compose d'une bombe en aluminium de la forme d'une demi-sphère surhaussée et ovalisée à la base. Elle existe en trois tailles et passée au vernis gras couleur bleu gendarme. D'une coiffe en toile permettant d'ajuster le casque, de deux bavolets réunis à l'arrière par une couture, d'une visière et d'un couvre-nuque, d'un bourdalou de 16 mm muni de deux passants. L'insigne est une grenade en maillechort nickelé.

INSTRUCTION DU 9 JUIN 1934

Instruction fixant la dotation des effets et des matériels de ski pour les brigades soumises à l'enneigement une partie de l'année :

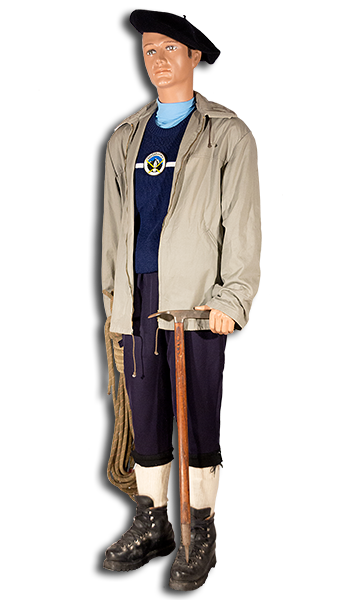

Tenue

- béret avec grenade, chandail, blouson imperméable, passe-montagne et cache-nez en laine, pantalon de skieurs en drap imperméable avec ceinture, bandes de chevilles, paire de bas de skieurs, manteau à capuchon, de gants moufles imperméables sans doigt, de lunettes à neige, brodequins ferrés spéciaux pour skieur, brodequin de montagne modèle 1935.

Équipement

- 1 paire de skis avec fixation et courroies, de bâton avec disque, de peaux de phoque, 1 sac tyrolien, 1 lampe électrique de poche, 1 corne d'appel.

Le cyclomoteur

Circulaire n° 17813 T/10G. du 10 juillet 1934

Le développement de la motorisation dans la gendarmerie entraîna une révision des règles d'utilisation des moyens de transport. C'est à cette occasion que le cyclomoteur fut introduit en gendarmerie au nombre des moyens de transport réglementaire pour l'exécution du service. Ces moyens étaient : le cheval, la bicyclette, la bicyclette à moteur auxiliaire, le chemin de fer, les véhicules automobiles militaires, les voitures publiques à défaut de chemin de fer.

Maintien de l'ordre

Instruction interministérielle n° 85601/11-1 du 12 octobre 1934 (J.O. du 13 octobre)

Cette instruction règle les conditions de la participation de l'armée au maintien de l'ordre public prévue par la loi du 27 juillet-3 août 1791. L'autorité civile à qui incombe le maintien de l'ordre ne peut faire intervenir la force armée que par voie de réquisition. Les troupes sont divisées en trois catégories :

- la gendarmerie départementale et la garde républicaine de Paris,

- la garde républicaine mobile faisant partie des réserves générales,

- les troupes de ligne y compris l'armée de l'air et l'armée de mer.

C.M. du 20 mars 1935

Cette circulaire rappelle les différentes tenues réglementaires des officiers et les circonstances dans lesquelles elles doivent être portées. Elles se déclinent en cinq familles :

- La grande tenue (tenue n°1) qui est une tenue d'apparat pour les cérémonies solennelles,

- la tenue de ville (tenue n° 2) qui se porte généralement en fin d'après-midi le soir pour les réceptions et réunions,

- la tenue de jour (tenue n°3) pour les réunions, visites, inspections...

- la tenue de travail (tenue n°4),

- la tenue de campagne (tenue n°5)

Suppression de brigades à cheval

Décision ministérielle du 13 avril 1935

Une nouvelle décision ministérielle du 13 avril 1935 supprime 585 chevaux dans la gendarmerie départementale. 127 gradés et 515 gendarmes à cheval sont démontés.

CIRCULAIRE DE 1935

Suite à la réglementation du 25 février 1932 concernant l'emploi de la motocyclette dans la gendarmerie, mise en place d'une tenue pour les gendarmes motocyclistes qui jusqu'à cette date conduisaient leur engin en tenue de service. Issue d'une tenue étudiée pour les équipages des chars, elle se compose :

- d'un casque en acier de couleur kaki orné d'une grenade métallique or ou argent suivant la subdivision de l'arme,

- d'une veste en cuir marron fermée par des boutons en bakélite,

- d'un surpantalon en toile kaki imperméable que l'intéressé revêt sur son pantalon de service en cas d'intempéries,

- de leggings et brodequins,

- de lunettes,

- d'un chèche marron (propre aux troupes motorisées),

- de gants en toile.

C.M. du 29 mai 1936

Les gendarmes reçoivent un manteau de pluie qui est une pèlerine à manches en caoutchouc noir à capuchon mobile.

C.M. du 8 juillet 1936

Les gendarmes en service de police de la route sont autorisés pendant la période d'été (1er mai au 30 septembre), à porter la tenue de toile kaki qui est composée de la vareuse et de la culotte avec leggings, à l'exclusion du pantalon.

C.M. du 15 juillet 1936

Le col demi-saxe de la vareuse des officiers est étendu aux tenues de travail et de campagne des militaires non officiers de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine mobile. La vareuse est portée avec un faux-col souple blanc fixé à la chemise sans col et la cravate noire du genre « régate ».

Cette tenue est prescrite soit en tenue de travail, soit en tenue de maintien de l'ordre. En tenue de campagne, le port de la vareuse s'accompagne de la cravate de chasse de couleur bleu gendarme ou kaki foncé pour la tenue kaki. Cette nouvelle tenue prend effet à compter du 1er mai 1937.

C.M. du 25 août 1936

Mise à jour du volume 106 du Bulletin officiel du ministère de la Guerre qui reprend toutes les modifications concernant les tenues de toute l'armée. Aux quatre catégories existantes (grande tenue, tenue de ville, tenue de travail et tenue de campagne) vient s'ajouter pour les officiers la tenue de jour qui permet d'assister à une cérémonie (visite, inspection, mariage, enterrement ...).

Composition

- vareuse avec barrette de décorations,

- pantalon de drap avec bottines (officiers non montés),

- culotte avec bottes (officiers montés),

- manteau de drap,

- ceinturon noir,

- gants blancs,

- sabre avec dragonne en cuir.

Suppression définitive des chevaux en gendarmerie

Décision des 20 juin et 28 octobre 1937