- XXe SIÈCLE -

C'est avec l'uniforme fixé par l'instruction ministérielle de 1872 que la garde républicaine commença ce siècle et le poursuivra jusqu'à l'entre-deux-guerres. Quelques modifications seront apportées à la tunique dont la longueur variera plusieurs fois.

Pendant la Grande Guerre, le gouvernement, qui entendait conserver ses régiments dans la capitale, refusa de les engager en unités constituées. Le 26 septembre 1914, le ministère de la Guerre demanda à la gendarmerie et en particulier à la garde républicaine de fournir des gendarmes ou des gardes anciens gradés pour servir dans l'infanterie comme chefs de section ou de demi-section. La garde envoya aussitôt sur le front 294 sous-officiers, brigadiers et gardes comme adjudants et sergents.

La garde républicaine a envoyé en tout aux armées 76 officiers et 1 500 hommes de troupe, c'est-à-dire la totalité de ses officiers de carrière et plus du tiers de son effectif troupe. Deux officiers et 188 gardes seront tués ou décéderont à la suite de leurs blessures ou de maladie, 32 officiers ont été promus au grade supérieur et 187 gardes ont été nommés officiers.

La corps des chefs de musique

Loi du 7 avril 1902 (JO du 10 avril)

Cette loi modifie le statut du personnel des chefs de musique. Le corps des chefs de musique est constitué en trois classes créant une hiérarchie propre aux formations musicales. La correspondance de ces grades avec les grades militaires est la suivante : le grade de chef de musique de première classe correspond à celui de capitaine, celui de deuxième classe à celui de lieutenant et celui de troisième classe à celui de sous-lieutenant.

Par décret du 31 octobre 1902 (JO du 7 novembre), quarante-cinq cavaliers employés à des tâches indispensables au bon fonctionnement de l'arme doivent être exemptés de tout service. Afin de mettre en rapport l'effectif des chevaux avec les cavaliers réellement disponibles, ces cavaliers sont démontés et le nombre de chevaux de la garde républicaine est fixé à 788.

Abandon du chapeau

Par décision ministérielle du 21 mars 1904, de nombreux éléments de l'uniforme sont abandonnés ou modifiés. Le bicorne, emblème de l'arme disparaît de la tenue sans une certaine nostalgie pour les uns, sans regret pour les autres et notamment pour ceux qui devaient le coiffer quotidiennement.

Instruction du 9 juin 1895

Cette instruction fixe l'armement pour la gendarmerie départementale et pour la garde républicaine. Pour la garde républicaine, il se compose :

Instruction du 15 septembre 1907

Cette instruction forme un volume complet de l'édition méthodique du bulletin officiel (B.O.E.M.). C'est le volume n° 106 relatif à la description des uniformes. Elle englobe toutes les prescriptions antérieures à jour et apporte quelques nouveautés. Elle sera maintes fois modifiée au fur et à mesure de l'évolution de l'uniforme, du harnachement et des différents accessoires et attribut entrant dans la composition des différentes tenues des gendarmes départementaux, coloniaux et de la garde républicaine de Paris.

Note ministérielle du 23 août 1910

Réorganisation du corps

Décret du 22 mai 1913 (JO du 10 juin)

Ce décret réorganise la garde républicaine en créant un peloton hors-rang dans le but d'y regrouper tous les emplois à caractère technique répartis jusqu'alors dans les différents pelotons et compagnies. La légion est désormais composée : d'un état-major, d'un petit-état-major, d'un peloton hors rang, de 3 bataillons d'infanterie et 4 escadrons de cavalerie. Le complet d'effectif est fixé à 2 993 officiers, sous-officiers, brigadiers, gardes ou élèves-gardes et à 788 chevaux.

2e GUERRE MONDIALE 3 septembre 1939.

La France déclare la guerre à l'Allemagne.

Circulaire du 20 août 1915

Le chapeau de petite tenue est modifié. Il comporte une ganse de 40 mm de large partagée par une raie noire de 3 mm fixée sur le côté gauche du chapeau au moyen d'un gros, bouton d'uniforme.

Création de sous-officiers

Décret du 8 décembre 1915

Afin que la garde républicaine puisse bénéficier des avantages accordés aux gradés des corps de troupe, il est créé 4 adjudants à cheval , 1 adjudant 1er maître maréchal-ferrant et deux emplois d'adjudant ou de maréchal des logis-chef, secrétaire du colonel ou du major.

La loi du 30 mars 1912 ayant autorisé la nomination dans les différentes armes et services d'emploi d'adjudant-chef, cette disposition législative est appliquée à la gendarmerie et la garde républicaine par décret du 27 janvier 1916.

Par instruction du 10 février 1916, le nombre maximum d'emplois d'adjudant-chef est fixé comme suit :

Décision ministérielle du 5 mars 1916

Le décret du 27 janvier 1916 ayant créé dans la gendarmerie et la garde républicaine des emplois d'adjudant-chef, cette décision règle les insignes de ce grade qui demeure similaire à celui du galon d'adjudant, mais dont le fond est couleur argent au lieu d'être en or.

Circulaire du 15 février 1918

Le képi des gendarmes est désormais confectionné en drap bleu clair ou kaki. Le diamètre de son calot est augmenté de 10 mm et sa hauteur est diminuée pour atteindre 80 mm sur le devant et 100 mm derrière. Une ventouse grillagée est fixée au milieu de calot. Il est orné du galon d'élite en fil blanc lézardé et d'une grenade en coton blanc à neuf branches. La visière est en cuir noir doublée en maroquin vert et bordée d'un petit jonc en cuir.

La circulaire du 21 avril concernant la fourragère et les chevrons de présence et de blessures ayant donnée lieu à plusieurs interprétations dans son application est abrogée et remplacée par une nouvelle circulaire plus explicite et contraignante.

La fourragère

Désormais, la fourragère comporte trois classes, elle est tressée :

Les chevrons de présence

Les « chevrons de présence(1) » attribués pour la zone armée, déterminée par l'arrêté du 16 février 1915, sont accordés pour le Maroc, le Sud algérien et tunisien, le Togo et le Cameroun. Les chevrons de blessure sont accordés pour d'autres types de blessures, celles résultant de liquides enflammés et par gaz asphyxiants.

Le port de ces chevrons est obligatoire. Pour les gardes n'ayant pas le rang de sous-officier rengagé, les chevrons sont en coton rouge foncé et or pour les autres personnels y compris les officiers.

(1) 1 an de présence pour le premier chevron ; 6 mois pour les suivants.

Nouvelle hiérarchie régimentaire

Décret du 28 avril 1918

Décret du 28 avril 1918Ce décret a pour objet de modifier le décret du 20 mai 1903 sur l'organisation et le service de la gendarmerie et le décret du 22 mai 1913 relatif à l'organisation et à la fixation du complet d'effectif de la légion de la garde républicaine afin que les nouvelles mesures du décret du 21 février 1918 donnant aux gendarmes le rang et les insignes de sous-officier soient applicables à la légion de la garde républicaine en tenant compte de son organisation régimentaire.

La nouvelle hiérarchie et les emplois attachés à chacun des nouveaux grades sont les suivants :

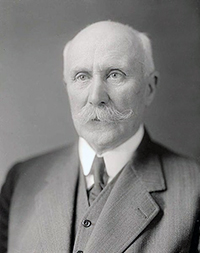

![Chef d'escouade - 1919 - [Agence-Rol] Chef d'escouade - 1919 - [Agence-Rol]](../images/garde_republicain_1919.jpg)

Cette circulaire modifie la désignation des grades dans l'instruction du 15 septembre 1907 relative à la description des uniformes. Elle apporte quelques modifications sur le galonnage de ces nouveaux grades :

(1) La largeur de ces galons sera ramenée à 13 mm suivant le modificatif du 3 juillet 1918.

(2) Cette épée porte, comme attribut, sur sa coquille, deux trophées de drapeaux s'appuyant sur un faisceau de licteur.

Circulaire du 3 juillet 1918 :

Cette circulaire porte sur les galons de grade de la veste.

GRANDE GUERRE Fin de la grande Guerre : 11 novembre 1918.

Signature à Rethondes de l'Armistice entre l’Allemagne et les Alliés.

Circulaires du 17 décembre 1919

Le veston en coutil gris, du pantalon d'été et le pantalon de corvé sont remplacés par un veston et un pantalon en toile kaki du modèle de la gendarmerie de la Corse et d'Algérie.

Cette circulaire décrit les effets de la deuxième tenue réalisée en drap bleu clair

Les galons de 35 mm de longueur sont placés droits sur les manches pour les adjudants-chefs, adjudants et chefs comptables.

(1)La largeur de ces galons sera ramenée à 6 mm suivant le modificatif du 17 janvier 1920 puis sera portée à 8mm suivant le modificatif du 15 novembre 1920.

Effectif de la garde

Décret du 18 avril 1922

Le complet d'effectifs de la garde républicaine est fixé à 2990 officiers, gradés, gardes et élèves gardes et à 780 chevaux.

Cette circulaire rend aux officiers de toute l'armée une grande tenue. L'habillement des officiers est alors composé des effets de 1re tenue, utilisés pour la « grande tenue » et la « tenue de ville », et ceux de 2e tenue, utilisés pour la « tenue de campagne » et la « tenue de travail ». Ce texte sera complété par un modificatif du 30 mars 1923 décrivant plus particulièrement ces tenues pour la gendarmerie. Le bleu foncé se substitue au bleu gendarme.

La tenue de la garde républicaine devait faire l'objet d'une décision ultérieure, cependant les effets dont elle allait être dotée seraient confectionnés avec les mêmes tissus que la gendarmerie départementale. D'autre part, les képis et les écussons des militaires de tous grades, les aiguillettes et les trèfles seraient du modèle de la gendarmerie départementale, mais du métal et de la couleur particuliers au corps (or pour le métal, orange foncé pour la laine ou la soie). Le manteau de pluie et la vareuse du même modèle que la gendarmerie départementale munis des insignes et boutons spéciaux du corps seront utilisés pour la 2e tenue.

Par décret du 30 juillet 1928, le drapeau du régiment d'infanterie et l'étendard du régiment de cavalerie de la garde républicaine de Paris sont décorés de la croix de chevalier de la Légion d'honneur.

Règlement du 1er octobre 1926

Comme l'instruction de 1907, cet imposant texte (277 articles) reprend en son entier la description de l'ensemble des tenues et uniformes de la gendarmerie (officiers et troupe). Cette nouvelle description remplace l'ancienne dans le volume 106 du bulletin officiel - édition méthodique (B.O.E.M). Ce règlement porte sur toutes les tenues de la gendarmerie départementale, de la garde républicaine de Paris et de la garde républicaine mobile. C'est sur la base de ce nouveau texte que les tenues et uniformes de la gendarmerie continueront d'être modifiés.

Les modifications suivantes sont apportées aux uniformes de la garde républicaine

Officiers

Sous-officiers

Modificatif du 10 août 1932

Création d'un attribut de fonction pour les gardes et les gendarmes titulaires du certificat d'aptitude à l'emploi de chef de section ou de peloton. Il est constitué d'un fond rouge en cuivre émaillé et d'une partie estampée en relief dorée portant les lettres R.F. séparées par deux glaives croisés et surmontés d'une grenade, une couronne de feuilles de chêne forme le pourtour de l'attribut.

La garde prend l'écarlate

Modificatif du 13 février 1933

La couleur « orange foncé » qui caractérisait la garde républicaine de Paris et la garde républicaine mobile est abandonnée au profit de « l'écarlate » (rouge) dans tous les éléments et accessoires de la tenue qui comporte cette couleur.

Organisation de la garde

Décret du 3 mars 1933

La garde républicaine qui a subi quelques petits ajustements depuis le décret de 1913 est réorganisée. Elle est composée : d'un état-major, d'un petit état-major, une compagnie hors-rang, trois bataillons d'infanterie à quatre compagnies chacun et quatre escadrons de cavalerie. Le complet d'effectif est arrêté à 2996 officiers, sous-officiers, gardes ou élèves-gardes et 787 chevaux.

![]() Pour la distinguer de la toute jeune garde républicaine mobile, le président du Conseil Edouard Daladier utilisera dans ses documents officiels le terme de « garde républicaine de Paris ». Sans faire l'objet d'un texte réglementaire, ce nom lui sera conservé et aujourd'hui encore cette formation est désignée bien souvent sous son acronyme de GRP.

Pour la distinguer de la toute jeune garde républicaine mobile, le président du Conseil Edouard Daladier utilisera dans ses documents officiels le terme de « garde républicaine de Paris ». Sans faire l'objet d'un texte réglementaire, ce nom lui sera conservé et aujourd'hui encore cette formation est désignée bien souvent sous son acronyme de GRP.

Maintien de l'ordre

Instruction interministérielledu 12 octobre 1934 (J.O. du 13 octobre)

Cette instruction (n° 85601/11-1) règle les conditions de la participation de l'armée au maintien de l'ordre public prévue par la loi du 27 juillet-3 août 1791. L'autorité civile, à qui incombe le maintien de l'ordre, ne peut faire intervenir la force armée que par voie de réquisition. Les troupes sont divisées en trois catégories :

Au cour de cette période, la tenue de la garde républicaine ne subit aucune modification majeure.

Une loi du 17 juillet 1942 (n°700) (J.O. du 24) modifia son organisation. Ainsi la musique de la garde républicaine entrait dans la composition de la garde personnelle du chef de l'État et prenait le nom de « musique de la garde personnelle du chef de l'État ». Son complet était fixé à 118 personnels dont deux officiers le chef de musique et le sous-chef de musique.

La tenue des musiciens éyait conservée dans son ensemble. Elle comportait cependant un insigne spécial dans lequel figuraient la francisque du maréchal et la lyre traditionnelle.

Un décret du 18 février 1943 modifiait son complet. Ses effectifs étaient fixés à 2 923 officiers, gradés, gardes ou élèves-gardes et à 787 chevaux. La légion comprenait un état-major, un petit état-major, une compagnie hors rang, trois bataillons d'infanterie à quatre compagnies chacun et quatre escadrons de cavalerie.

Rétablissement de la légalité républicaine

Ordonnance du 5 juillet 1944

Ordonnance annulant les actes de l'État français relatifs à la gendarmerie, à la garde et à la gendarmerie en Afrique française. La gendarmerie fait à nouveau partie intégrante de l'armée conformément au décret du 10 septembre 1935.

La garde reste provisoirement indépendante de la gendarmerie.

Ordonnance du 9 août 1944

Ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental.

Décret du 23 août 1944

La « garde » adopte la dénomination de « garde républicaine ».

Décision° 427/Gend.T.du 9 septembre 1944

Le corps de gendarmerie créé par le gouvernement de Vichy sous le nom de « Garde personnelle du chef de l'État » est dissous. Les officiers et sous-officiers ayant appartenu à la « Musique de la garde personnelle du Chef de l'État » sont affectés à la Musique de la Garde Républicaine de Paris qui est ainsi reconstituée.

Décret (n°45-115) du 14 janvier 1945

Les personnels de la gendarmerie et ceux de la garde républicaine sont fusionnés en une seule et même arme : la gendarmerie nationale.

2e GUERRE MONDIALE 8 mai 1945.

Fin de la seconde guerre mondiale sur le théâtre d'opérations européen.

Circulaire du 20 décembre 1945

Cette circulaire (n° 71597/Gend.) du 20 décembre 1945 fixe les dotations en armes et munitions de la Garde républicaine de Paris, de la gendarmerie territoriale et des écoles.

| Pistolet P38 | Caractéristiques techniques |

|---|---|

|

|

| Cette arme à été adoptée en gendarmerie dès 1945 | (collection Tenue bleu-gendarme) |

Après la Seconde Guerre mondiale, le complet de la gendarmerie était de 57 040 hommes. La métropole comptait 3 878 brigades, la Corse 93 et la gendarmerie d'Afrique (Algérie, Tunisie, Maroc) 444.

Un décret 18 février 1946, réorganisa la France militaire. Les quatorze régions militaires créées huit mois plus tôt étaient à nouveau modifiées pour ne former que dix régions. Neuf régions militaires étaient créées pour la métropole et une région supplémentaire était créée en Algérie.

Afin de faire correspondre les légions de gendarmerie aux régions militaires et administratives nouvellement créées, la gendarmerie fut à son tour réorganisée. La circulaire du 17 septembre 1945 était abrogée et remplacée par la circulaire du 13 avril 1946. Cette nouvelle organisation commença à fonctionner dès le 1er juin 1946.

Les légions de gendarmerie perdirent leur ancienne numérotation pour prendre celle des nouvelles régions militaires.

Avec le tableau modificatif du 5 juillet 1947 (n° 33000/Gend.T.), le complet d'effectif de la légion de la garde républicaine est fixé à 3037 officiers, gradés, gardes ou élèves-gardes et à 783 chevaux. La légion comprend un état-major, un petit état-major, une compagnie hors rang, trois bataillons d'infanterie à quatre compagnies chacun et deux groupes de deux escadrons de cavalerie chacun

Cette instruction (n° 19173/Gend.T.A.M.) sur le fonctionnement du service de l'habillement dans la gendarmerie et la garde républicaine se rapporte tout particulièrement à l'habillement des gradés, gendarmes, gardes républicain et élèves gendarmes ou élèves gardes républicains.

Les gardes républicains sont ainsi équipés :

Grande tenue

Tenue de ville

Tenue de travail

Médaille de la gendarmerie

Décret du 5 septembre 1949

Création de la médaille de la gendarmerie. Elle est attribuée aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale qui ont fait l'objet d'une citation à l'ordre de la gendarmerie et à des personnalités étrangères à l'arme qui ont rendu à celle-ci des services importants.

Rattaché au 1er régiment d'infanterie, l'escadron motocycliste a été créé le 1er janvier 1952. Il a pour mission essentielle les escortes au profit du président de la république et des chefs d'État étrangers.

La musique de la garde républicaine est composée de plusieurs formations : la batterie fanfare du régiment d'infanterie, la fanfare de la cavalerie, un orchestre d'harmonie, un orchestre à cordes. Un décret du 23 juin 1947 augmentait l'effectif de la musique de la garde républicaine de 83 à 123 exécutants.

La batterie fanfare (photo n°1)

Le tambour était à l'infanterie ce que la trompette était à la cavalerie. Il rytmait la vie du fantassin. Ainsi, chaque régiment avait un tambour-major, chaque compagnie un tambour particulier parfois deux. Comme pour les trompettes de la cavalerie, c'est au son des différentes batteries de tambours que les fantassins manoeuvraient ou exécutaient les diverses parties du service ordinaire. Ces batteries étaient :

Dans les marches les fifres ou les hautbois accompagnaient les tambours. En général quand un bataillon était sous les armes, les tambours se tenaient sur les ailes et quand il défilait les uns étaient postés à la tête les autres à la queue.

La fanfare à cheval (photo n°2)

Le régiment de cavalerie possède une fanfare. Les trompettes qui ont constitué les premiers instruments de cette formation remontent à la garde municipale créée par décret du 12 vendémiaire an XI (4 octobre 1802).

La cavalerie avait pour instruments militaires des cuivres et principalement la trompette. Elle portait la livrée du roi, du prince ou du colonel. Les armoiries étaient ordinairement brodées sur l'un des côtés de la banderole des trompettes et la devise sur le côté opposé. La trompette était entièrement attachée au capitaine avec l'obligation de suivre partout où il se rendait à cheval pendant qu'il était à l'armée. Il y avait aussi dans chaque régiment un trompette-major chargé d'instruire les nouveaux venus tant dans les sonneries de guerre que dans les fanfares. Ainsi comme tous les corps de cavalerie, les trompettes de la garde républicaine remontent à la garde municipale créée par décret du 12 vendémiaire an XI (4 octobre 1802),

L'orchestre d'harmonie (photo n°3)

L'orchestre d'harmonie est composé de 77 instrumentistes à vent et à percussion.

L'orchestre de chambre (photo n°4)

L'orchestre de chambre est composé de 38 archets. Ces orchestres sont rattachés à l'état-major de la garde.

Seul corps de la gendarmerie doté d'une structure régimentaire, la garde républicaine est depuis 1976 commandée par un officier général. Elle est constituée depuis sa réorganisation de 1978 de deux régiments d'infanterie et d'un régiment de cavalerie. C'est à cette occasion que sa dénomination de garde républicaine de Paris sera changée en garde républicaine.

La musique de la garde républicaine et le chœur de l'armée française sont rattachés à l'état-major de la garde.

Suivant le décret du 29 juillet 2010, la garde républicaine remplit des missions de sécurité et d'honneur au profit des instances gouvernementales et des hautes autorités de l'État. Elle est chargée notamment d'assurer la garde et la sécurité intérieure de la présidence de la République ; de participer à la sécurité intérieure du Parlement, de l'Hôtel Matignon, de l'hôtel de Brienne et de l'hôtel du quai d'Orsay ; elle participe également aux services de sécurité et d'honneur mis en place à la demande de la présidence de la République et des présidents des assemblées parlementaires ainsi qu'aux escortes réservées au Président de la République française et aux souverains et chef d'État étrangers.

Compte tenu du décret du 14 juin 1950 ayant institué un régime d'habillement des militaires non officiers de la gendarmerie caractérisé par la participation de l'État au moyen de versement de certaines prestations en deniers et à l'obligation faites aux intéressés de réaliser personnellement les effets et objets entrant dans la constitution des diverses tenues de service, cette instruction détermine les effets et objets d'habillement à acheter et ceux fournis par l'État. Les nouveaux admis perçoivent gratuitement pour première mise l'ensemble des effets d'habillement et d'équipement durant leur scolarité.

La liste des effets et objets est commune à la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile. Pour la garde républicaine de Paris, cette liste est complétée par une seconde liste d'effets d'habillement et d'objet qui lui est propre. Les primes et indemnités sont versées sur un compte individuel d'habillement destiné à enregistrer au fur et à mesure qu'elles se présentent les opérations de crédit ou de débit. L'officier comptable-deniers est chargé de la tenue des écritures.

À la charge de l'intéressé

À la charge de l'état

GUERRE FRANCO-ALGÉRIENNE 9 septembre 1962.

Fin de la guerre d'Algérie.

Renouvellement et entretien des effets

Décret (n°70-1021) du 28 octobre 1970

Ce décret modifie le décret du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Il fixe le montant des indemnités allouées aux militaires de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie mobile, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime et de la garde républicaine de Paris pour le renouvellement et l'entretien des effets, objets et accessoires d'habillement et d'équipement composant le paquetage et pour changement d'uniforme lorsque le militaire est muté dans l'intérêt du service d'une subdivision à une autre subdivision de la gendarmerie. Le compte individuel d'habillement institué par l'instruction du 26 septembre 1962 est supprimé, les primes sont directement payées avec la solde des militaires.

Création du grade de major

Loi no 75-1000 du 30 octobre 1975

Le grade de major est créé. L'arrêté du 9 décembre 1975 fixe les insignes de ce nouveau grade pour toutes les armes et services de l'armée. Pour la gendarmerie, ils sont définis comme suit :

Arrêté du 9 décembre 1975

Les insignes de grade de major de la gendarmerie sont définis comme suit :

Cette instruction relative à l'habillement et aux tenues et uniformes des personnels « spécialistes » de la gendarmerie précise les dispositions particulières des effets d'uniforme de la garde républicaine.

| Garde républicain - infanterie | Garde républicain - cavalerie | Garde républicain - infanterie |

|---|---|---|

|

|

|

| 1980 | 1980 | 1980 |

carnet à points

Décret (n° 2010-878) du 26 juillet 2010

Ce décret abroge le décret du 28 août 1970 relatif à l'habillement des militaires non officiers de la gendarmerie nationale. Désormais les personnels bénéficient d'un carnet à points qui leur permet de se procurer les effets neufs nécessaires à l'exécution de leurs missions dans la limite du nombre de points disponibles annuellement. Le capital annuel de points est variable selon l’unité d’affectation du militaire ou selon les fonctions exercées. Les militaires ont l’obligation d’assurer personnellement l’entretien, le renouvellement et, le cas échéant, la finition et les retouches des effets perçus. L’administration participe à cet entretien en allouant aux militaires une allocation représentative de frais dénommée indemnité d’entretien, de retouche et de regalonnage dont le taux est fixé par arrêté.