- HISTOIRE DE L'UNIFORME -

Composé des mots latins « unus », un et « forma », la forme, c’est-à-dire qui a une seule et même forme, l’origine de l’uniforme est relativement récente dans les armées. Son adoption s’imposa au fur et à mesure que l’organisation militaire reçut plus de consistance et de régularité. Cependant, l'uniformité des troupes mettra du temps à s'imposer dans les idées et dans la pratique. Malgré tout, elle s'imposa dans les armées dès lors que les différents États de l'Europe décidèrent à faire eux-mêmes les levées et à entretenir des troupes permanentes.

Le ministre Louvois fut le premier à régler les uniformes. Le comte d'Argenson s'appliqua à apporter de l'ordre dans l'habillement et fixa les mesures des habits des soldats à raison d'une taille moyenne. Il donna un uniforme aux généraux, décida de l'uniforme des artilleurs et imposa que l'habillement des troupes soit divisé en grand et petit ordinaire (grande et petite tenue). Grâce à une poigne de fer, il imposa l'uniforme qui peu à peu s'enracina dans les traditions du pays au point que son existence ne fût jamais remise en cause, malgré les différentes variations que cet attribut ait pu subir.

Nous développerons dans ce dossier quelques notes historiques pour permettre au lecteur de mieux appréhender les circonstances dans lesquelles l'uniforme a subi des transformations majeures.

Les casaques d'armes

Avant sa mise en place, la tenue variait suivant les régiments (1). Les chefs et les soldats adoptaient en temps de guerre l’habit qui convenait le mieux à leur goût, à leurs habitudes.

Pour se distinguer, chaque colonel adopta la couleur de son blason. Les plumes, les nœuds, les rubans se multipliaient sur le costume de l’officier et du soldat selon leur fortune, leur caprice et leurs succès féminins. Toutes ces superfluités n’avaient aucune utilité pratique et n’étaient conservées que par le culte du souvenir. Ces ornements participaient à flatter le soldat (et pas seulement) lui garantissant une certaine fierté à les porter, mais également une obligation morale d’accomplir pleinement son devoir afin de ne pas les déshonorer. Certains chefs pouvaient arborer des tenues parfaitement remarquables au risque de présenter une cible potentielle sur un champ de bataille, mais permettaient aux soldats d’avoir un point de repère dans la bataille. On se souvient d’Henri de Navarre et de son fameux « ralliez-vous à mon panache blanc » avant la bataille d’Ivry qui eut lieu le 15 mars 1590.

À défaut d’un uniforme leur permettant de se distinguer, les corps militaires des nations en conflit usaient de signes de reconnaissance. Ainsi les Français marquaient leurs vêtements d’une croix blanche, mais ils n’étaient pas les seuls. La différence se faisait alors sur d’autres éléments de l’habit. Une différenciation aussi peu tranchée produisait souvent la confusion dans les rangs et les cornettes et autres étendards étaient de peu de secours. Ainsi, la tenue des soldats se bornait à des signes de convention qui ne s’étendaient même pas jusqu’à la casaque. Seules, les compagnies d'ordonnance créées sous Charles VII se distinguaient des autres troupes, car les gendarmes qui les composaient étaient entièrement équipés d'une armure par-dessus laquelle ils portaient une cotte d'armes à la couleur de leur capitaine.

Une ordonnance de 1549 régla la tenue des Hommes d’armes et archers, leur armure et leur équipement. Ainsi, « Ledit homme d'armes sera tenu de porter armet, petit et grand garde bras, cuirasse, cuissots devant de grèves avec une grosse et forte lance et entretiendra quatre chevaux les deux de service pour la guerre dont l'un aura le devant de barde avec le champfrain et les flançais et si bon luy semble aura un pistolet à l'arçon de la selle. L'archer portera pour l'habillement de teste bourguignonne, cuirasse, avant bras, cuissots et la lance et aura et entretiendra deux chevaux l'un de service pour la guerre portant le pistolet à l'arçon de la selle ». C'est donc peu après le début du dix-septième siècle que les combattants furent armés et vêtus d’un casque en fer, appelé salade ou bassinet, d'un bouclier, d'une casaque de peau de buffle, d'un pourpoint en toile rembourré de laine ou de coton (c’était le hoqueton), auquel on ajoutait quelquefois une cotte de mailles ou brigantine.

Les écharpes

Les casaques, qui servaient de marque de reconnaissance grâce à leur couleur ayant disparu, furent remplacées par des écharpes (2) de couleur. L’usage de ce signe distinctif datait de Saint-Louis (3). À cette époque, le port de l'écharpe tenait plus de la coutume chevaleresque que du règlement militaire. Ces étoffes, principalement blanches, que les chevaliers ceignaient sur leur poitrine, leur rappelaient l'engagement qu'ils avaient formé pour leur dame lorsqu'ils recevaient d'elle l'honorable distinction. En flattant leur orgueil, ces écharpes étaient un puissant moteur d'honneur et de bravoure.

Cette coutume, fondée sur la galanterie et la vanité, se révéla d'être d'une certaine utilité lorsque les chevaliers servirent en grand nombre. On reconnut que, dans l'enchevêtrement des batailles, il manquait aux armures de fer une marque permettant de distinguer les chevaliers et, par ce motif, cet ornement galant fut transformé en un signe de ralliement. Apparurent alors au XIIIe siècle les écharpes aux couleurs convenues. La France conserva le blanc suivant la coutume chevaleresque, bien que la couleur royale était le pourpre de l'oriflamme, mais dans un royaume où la puissance des vassaux disputait sans peine celle de la couronne, le blanc fut choisi comme couleur d'alliance entre chevaliers des diverses provinces. Peu à peu cette marque distinctive fut portée aussi bien par les officiers que par les soldats. Avec la création des compagnies d'ordonnance, sous Charles VI, l'écharpe cessa d'être blanche. Encore en usage sous Louis XI, elle fut abandonnée sous Louis XII et François Ier.

Pourtant, l'écharpe revint à la mode sous Henri II et remplaça dans l’uniforme l’usage des casaques. L’écharpe se mettait sur la cotte d’armes ou par-dessus l’armure, suivant le caprice du moment ou l’époque. Son usage perdura et fut longtemps le seul signe d’uniforme. Henri II imposa aux compagnies d'ordonnance une deuxième écharpe en bandoulière, l’une à droite, l’autre à gauche. La première était l'emblème de la couronne, la seconde était aux couleurs du capitaine de la compagnie. Charles IX et Henri III portaient l'écharpe rouge tandis que les huguenots et leurs chefs la portaient blanche. En 1591 les ligueurs la portaient noire.

Chaque nation avait également sa couleur, celle des Anglais et des Savoyards était bleue, celle des Espagnols : rouge, celle des Hollandais : orange, celle des Autrichiens : noire et jaune, etc.

Après la paix de Ryswick signé en septembre 1697, on s'interrogea sur l'utilité de cet effet. On reconnut que l'écharpe était devenue une décoration sans objet, coûteuse, embarrassante, voire même, dangereuse dans la mêlée. On n'en fit plus usage dans la guerre de 1701, comme le prouvent les ordonnances des troupes françaises. En 1695 et en 1703 elle fut entièrement abolie dans l'infanterie qui depuis avait adopté le fusil et dont les soldats étaient désormais ceints de la bandoulière soutenant la giberne. L'uniforme, qui caractérisait désormais beaucoup mieux les troupes françaises la rendit définitivement caduc.

Son souvenir fut cependant conservé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle dans la couleur que l'on donna aux bandoulières. Ainsi, les compagnies de gens d'armes et de chevaux légers avaient pour se distinguer des bandoulières violettes, vertes, aurore, rouges, jonquille ou bleues, les Cent Suisses avaient leurs bandoulières de peau blanche frangée de soie rouge, bleue et blanche. Les bandoulières des gardes de la porte étaient à carreaux d'or et d'argent, celles des gardes du corps étaient, pour la première compagnie, à carreaux de soie blanche et d'argent, pour les trois autres à carreaux de soie verte, de soie bleue et de soie jaune et d'argent. On les porta jusqu'en 1830.

Le hoqueton

À ces époques, l'uniforme proprement dit n'existait pas. L'état ne fournissait pas d'habillement aux troupes et chacun s'habillait à peu près à sa guise. L'uniformité s'obtenait naturellement par la position sociale des individus. La draperie de luxe, les soies, les broderies d'or ou d'argent étaient réservées à ceux qui avaient les moyens de se les offrir les nobles et les bourgeois. Cette richesse s'accompagnait le plus souvent d'une grande variétés de modèles répondant aux goûts ou aux caprices de leurs destinataires ou de la mode du moment. Ceux qui n'entraient pas dans cette catégorie de gens fortunés devaient se contenter de la draperie courante qui comptait de trés nombreuses fabriques dans le pays. C'est avec ce drap grossier aux couleurs limitées, que les tailleurs confectionnaient des vêtements correspondant aux formes habituellement en usage dans chaque profession suivant les modèles imposés par les coutumes régionales et de l'époque. La paysannerie, qui représentait l'essentiel de la population française, était ainsi vétue d'effets qui, par ses formes et ses couleurs, devait avant tout permettre à celui qui les portait d'accomplir avec commodité son ouvrage. Ces habits du quotidien étaient donc très similaire parmi la population. Ainsi, la troupe principalement recrutée au sein de la population campagnarde se trouvait-elle habillée d'une manière presque uniforme, tandis que les officiers, issus uniquement de la noblesse, faisait montre d'extravagance en revêtant des habits de grande facture et richement décorés.

On retrouve cependant le premier élément d'uniforme dans les anciennes ordonnances concernant les compagnies d'ordonnance (4). Les hommes d'armes, archers, coustiliers et pages de ces unités avaient l'obligation de porter le hoqueton à la devise de leurs capitaines. Cette mesure avait été ordonnée, non pas dans un souci d'uniformisation vestimentaire, mais à des fins d'identification. En effet, les rois voulaient absolument éviter que les hommes enrôlés dans cesCornette vers 1590 vêtu de son hoqueton compagnies et donc soldés par la couronne, se livrassent au pillage, vol et autres crimes en profitant de leur équipement militaire et de leur expérience acquise au combat.

Ainsi, dans une ordonnance du 20 janvier 1514 (5), François Ier ordonnait « que les capitaines desdits gens de guerre fassent toujours porter à tous archers, coustilliers et pages de leurs compagnies, hoquetons à leur devise tant à la ville qu'aux champs » et pour faciliter leur identification, le roi exigeait que « la livrée de chacun capitaine [soit] envoyée par les seneschaucées et bailliages à fin que quand ils feront les maux que l'on puisse cognoistre de quelle compagnie chacun sera pour en faire reparation ». Ceux qui espéraient passer outre cette obligation et se faisaient arrêter sans leur livrée étaient remis aux officiers de justice du lieu pour être jugés « comme gens vagabons et sans adveu ». Quant à ceux qui changeaient leur hoqueton pour celui d'une autre compagnie, il s'exposait à être « privé des ordonnances dudit seigneur pour l'avoir changé et s'il le fait pour un cas criminel, il sera executé par justice ».

L'obligation du port des saies et hoquetons à la livrée et couleurs de leurs capitaines fut réitérée dans les règlements concernant la gendarmerie du 12 janvier 1533 (6) et du 4 janvier 1545 (7).

Son fils Henri II confirma cette exigence en 1547 (8), en précisant que ceux qui s'y soustrairaient s'exposaient à être punis de mort. Dans une nouvelle ordonnance de novembre 1549 (9), il maintenait cette obligation pour les hommes d'armes et archers des compagnies. Cependant, l'orgueil des capitaines avait rendu ces vêtements coûteux par la qualité des tissus utilisés et l'ajout de divers ornements, le roi décidait alors qu'ils seraient désormais en drap simple, bordés d'une simple bande de velours ou de soie.

Dans son ordonnance du 12 février 1566 (10), Charles IX réaffirmait cette directive et déclarait que ceux qui ne la respecteraient pas seraient châtiés corporellement. En février 1574 (11), il renforçait ces dispositions en spécifiant qu'à défaut d'être vêtus de leurs saie ou hoqueton, les gens d'armes « ne pourront loger en aucunes maisons des lieux où ils passeront». C'était une remarquable mesure incitative à une époque où les compagnies étaient itinérantes et logeaient chez l'habitant à chaque étape. Ces vêtements, qui demeuraient à la charge de chaque homme d'armes, continuaient d'atteindre des prix exorbitants à cause des prétentions de leur capitaine qui les voulaient toujours plus brillants. Reprenant une prescription de son père sur leur coût, Charles IX décidait de fixer leur prix maximum à quarante livres tournois pour les hommes d'armes et à trente livres pour les archers. À charge pour les capitaines de payer sur leurs deniers le surplus de ces sommes si leur vanité ne s'en satisfaisait pas.

Parvenu à la couronne, Henri III, dans une ordonnance de février 1584 (12), perpétua l'obligation du port des saies et hoquetons à la livrée des capitaines pour les soldats des ordonnances. Il reprit les dispositions de ces prédécesseurs sur le coût de ces vêtements en fixant un prix maximum pour les hommes d'arme et archers. (* voir les extraits de ces ordonnances)

Ainsi, le port du premier effet d'habillement uniforme du soldat était avant tout une mesure de police destinée à maintenir dans le droit chemin les hommes d'arme et archers des compagnies d'ordonnance. En étant parfaitement identifiable, le risque de pillage et violences commis contre les populations était réduit au mieux. Pour les plus hardis, les peines les plus sévèrent étaient là pour leur rappeler à quel sort leur entreprise téméraire les destinait. On peut voir ici les prémices de ce qui sera plus tard l'uniforme. Cette mesure fit déjà apparaître un phénomène qui nuiera beaucoup aux troupes, la mégalomanie des capitaines. Ainsi, pour satisfaire leur orgueil, ces officiers n'avaient pas hésité à faire de ces simples saies et hoquetons des objets de valeur en parfaite contradiction avec leur simple fonction d'identification. Cette complaisance vaniteuse s'appliquera plus tard sur les autres parties des vêtements du soldat et du cavalier. Elle devra encore être fermement combatue par la couronne jusqu'à ce qu'elle se décide à financer elle-même les uniformes et interdise aux officiers de les modifier sous peine de sanctions.

Les chevaux légers (13) avaient eu la casaque de la couleur de la cornette, la cavalerie légère (13), vers 1639, portait à peu près uniformément le chapeau à plumes, le justaucorps de buffle avec la cuirasse, la culotte bouffante et les bottes à entonnoir. C'était une mesure générale pour la cavalerie régulière, mais rien n'existait pour l'infanterie (14).

(1) Le régiment d'infanterie est un corps de troupe commandé par un colonel ou mestre de camps et composé de plusieurs compagnies commandées par un capitaine. C'est Henri II qui institua en 1558 ces corps qu'il désigna d'abord sous le nom de légion. Les régiments de cavalerie, institués en 1635, étaient des corps composés de deux à quatre escadrons subdivisés chacun en quatre compagnies.

(2) écharpe du latin ex carpo, couper, détacher de.

(3) Le plus souvent ces étoffes se portaient en bandoulière sous l'armure, mais elles furent portées dessus, sur l'habillement ce qui est à l'origine du verbe s'écharper pour désigner une lutte.

(4) Les compagnies d'ordonnance ont créées par Charles VII. Elles sont à l'origine de l'armée de métier. Chaque compagnie était alors commandée par un chef auquel on donna le nom de capitaine (cap : la tête, celui qui est à la tête). Il était secondé par un lieutenant, un enseigne, un guidon et un maréchal des logis. La compagnie comprenait 100 lances. Chaque lance était composée de 1 homme d'arme ou maître armé de pied en cap (des pieds à la tête), de 3 archers, 1 coutilier et 1 page tous armés et montés à la légère. Une compagnie de 100 lances présentait donc un effectif de 600 hommes à cheval. Les diverses campagnes menées par Louis XII et François Ier devaient amener de profondes modifications dans la constitution générale de l'armée et dans l'organisation particulière de la cavalerie face aux troupes étrangères.

(5) Lettres patentes publiée le 20 janvier 1514 à La Ferté-sous-Jouarre, portant règlement sur la gendarmerie (nom donné aux compagnies d'ordonnance).

(6) Règlement concernant la gendarmerie du 12 janvier 1533.

(7) Règlement concernant la gendarmerie du 4 janvier 1545.

(8) Ordonnance donnée à Saint Germain en Laye en décembre 1547

(9) Ordonnance du 12 novembre 1549 donnée à Paris, portant règlement pour la levée, l'entretien et la police des gens de guerre, ainsi que pour le paiement et l'augmentation de leur solde.

(10) Ordonnance du 12 février 1566 donnée à Moulins concernant les hommes d'armes, les payeurs, commissaires et contrôleurs des guerres.

(11)Ordonnance donnée à Saint-Germain-en-Laye le 1er février 1574.

(12)Ordonnance donnée à Saint-Germain-en-Laye le 9 février 1584.

(13)La cavalerie est issue des compagnies d'ordonnance créées par Charles VII. Elle fut créée lorsqu'on sépara les archers et les coutiliers des hommes d'armes pour former des compagnies particulières qui furent désignées collectivement sous le nom de cavalerie légère. Placés sous le commandement du lieutenant et du guidon, les archers et coutiliers commencèrent à combattre à part sous leurs propres cornettes. Louis XII appuya cette séparation qui se concrétisa par la création de deux types de troupes. Celle des hommes d'armes ou de gens d'armes qui, par tradition de la chevalerie, formèrent une troupe réservée aux nobles et privilégiées sous le nom de gendarmerie et la cavalerie légère qui ouvrit largement ses rangs aux aventuriers de toutes les classes et par conséquent à la roture.

Alors que la poudre et les idées nouvelles faisaient disparaître les lourdes armures et des lances, les archers, coutiliers et pages continuèrent à se défaire de leurs états pour devenir à leur tour maîtres dans les compagnies de cavalerie légère. Cette troupe fut définitivement séparée des compagnies d'ordonnances par Henri II qui, dans son ordonnance du 20 décembre 1549 la plaça sous la direction d'un colonel général. Les gendarmes demeurèrent sous le commandement immédiat du roi et y furent maintenus pour devenir ce que l'on appela plus tard : la maison du roi et des princes.

(14) Corps de soldats qui combattent à pied, que l'on nomme fantassin. De l'italien fantassino, de fante, garçon qui sert à pied. Ce mot a été rapporté de l'Italie sous le règne de François Ier ou son fils Henri II et substitué à piéton qui servait jusqu'alors à désigner les combattants à pied.

Les progrès en matière d’armement avec l’apparition de l’arme à feu et plus particulièrement de l’artillerie eurent raison de l’armure. Du jour où les troupes cessèrent de la revêtir, elles présentèrent le spectacle ridicule d’une armée bigarrée de mille couleurs différentes selon le goût fastueux ou le caprice des princes. L'idée d'un habit uniforme se répandit dans toutes les armées à mesure que les différents États de l’Europe se décidèrent à faire eux-mêmes les levées et à entretenir des troupes permanentes. Les guerres, menées par des armées composées de milliers d’hommes, démontrèrent la nécessité de reconnaître sur le champ de bataille les différents corps engagés. Les temps de paix permirent aux uns et aux autres de s'inspirer des trouvailles développées dans les autres armées, de les améliorer ou de carrément les adopter.

Le corps des grenadiers de Brandebourg présenta le premier uniforme complet sur lequel les autres nations prirent modèle. Il avait été réglé par Frédéric Ier, devenu roi de Prusse. C'était un costume constitué d'un justaucorps et d'une veste bleue assez ample avec les parements de même couleur, garnis de boutons jaunes, d'une doublure rouge. Les grenadiers étaient coiffés d'un chapeau en drap ou court bonnet à la catalane, portaient des bas et cravates rouges pour les soldats, et des bas noirs et cravate blanche pour les officiers. Ils étaient chaussés de souliers montants.

Néanmoins, ces habits hauts en couleur et richement galonnés furent ramenés à des proportions plus modestes par les autres États. La France devait opter pour un uniforme au caractère plus strict et dont la coupe devint invariable dans chaque corps. Les premiers effets d'habillement qui allaient être utilisés dans notre armée ne différaient guère quant à la coupe du costume civil.

En France, la couronne confrontée au problème de l'entretien d'une armée de 200 000 hommes se préoccupa avant tout d'alléger ce fardeau et de diminuer cette énorme dépense. La tâche était délicate et il s'en rajouta une autre et non des moindres, celle de faire vivre en bon ordre ces régiments dans les garnisons qui leur avaient été assignées. La discipline et la police des ordonnances ne pouvaient avoir leur plein effet qu'à la condition de verser au soldat une solde lui permettant de vivre sans avoir recours au vol et au pillage des populations. La paie était modique et comme l'indique l'ordonnance du 20 juillet 1660 elle était versée pour toute solde, le roi ne fournissant que le pain de munition et le fourrage. Les soldats étaient donc tenus à cette date de se vêtir eux-mêmes.

C'est après la paix d'Aix-la-Chapelle, conclue en 1668 avec l'Espagne, que la France adopta graduellement l'uniforme.

Avant cette date, les anciennes ordonnances se préoccupaient principalement de la solde, de la composition des compagnies, de l'ustensile (1), des fourrages, etc., mais n'avaient jamais abordé le sujet de l'habillement. Comme nous l'avons montré dans le dossier concernant le financement des uniformes, cette question ne se posait pas, car les enrôlements étant faits pour une courte durée (trois ans), pour une ou deux campagnes, il n'y avait pas lieu dans ces conditions de se préoccuper de l'habillement proprement dit du soldat qui, une fois enrôlé, continuait à porter son habillement personnel. Cependant, les vêtements s'usaient et il fallait bien les remplacer. Cette opération était à la charge du soldat dont la solde devait lui permettre de se nourrir et se vêtir. La mauvaise gestion que faisaient les hommes de leur solde et son versement par fraction de dix jours avait obligé la plupart d'entre eux à demander des avances à leurs capitaines qui retenaient sur les prêts suivants le montant avancé. Les abus réalisés par des officiers cupides à l'égard de ces retenues obligèrent la couronne à se saisir du problème. L' ordonnance du 21 avril 1666 (pdf) leur interdit de pratiquer des retenues « sous prétexte de fourniture d'habillement, chaussure, ou pour quelques autres causes que ce soit ». Cependant, ces avances étant devenues incontournables, Louvois n'eut d'autre choix que d'en accepter la pratique. Six mois plus tard, dans une ordonnance du 5 décembre 1666 (pdf), il faisait volte-face et réglementait le procédé pour contenir non seulement les abus de ses officiers, mais aussi par crainte que ce défaut d'entretien « réduiroit insensiblement les troupes dans la dernière misère ; les mettroit hors d'état de pouvoir rendre aucun service ».

Si le vêtement restait à la charge du soldat et du cavalier, son financement n'était plus soumis à la comptabilité plus ou moins douteuse des officiers qui faisaient les avances. Désormais, 30 sols étaient retenus légalement sur la solde des cavaliers et soldats pour être employés en « habillemens, chaussures et autres necessitez desdits cavaliers & soldats & à la remonte desdits cavaliers ». C'était une sorte d'épargne obligatoire qui restait la propriété du soldat et lui permettait de disposer des fonds nécessaires pour l'achat d'effets vestimentaires sans avoir recours aux avances faites par les capitaines.

Cette première mesure officielle sur l'habillement demeurait néanmoins dans la continuité de ce qui s'était toujours pratiqué. Certes, on assurait au soldat d'avoir la ressource financière pour lui permettre d'acheter ses vêtements, mais le choix de la forme et de la couleur lui appartenait toujours. Si, l'idée d'un habit uniforme avait progressé au sein des armées, son adoption définitive devait encore se heurter à quelques obstacles, dont celui du libre choix de disposer de sa solde. En effet, la couronne s'était toujours déchargée sur le soldat de son entretien et de son alimentation en lui versant une solde. On exigeait simplement de l'homme enrôlé qu'il soit en état de servir sous les armes.

Quelques colonels plus fortunés avaient cependant commencé à habiller tout leur régiment d'effets uniformes, mais cette initiative avait été menée dans le but de leur assurer un certain prestige. Louvois utilisa avec habileté la fatuité des chefs de corps pour les encourager à poursuivre dans cette voie. Il exacerba leur amour-propre, en exigeant notamment des régiments étrangers au service du royaume et dont les appointements étaient plus élevés qu'ils aient une tenue uniforme. En 1669, à Dunkerque, il passa en revue le régiment allemand de Fürstenberg dont les soldats étaient tous vêtus d'un habit bleu à doublure jaune. Humiliés par la comparaison de leurs troupes avec les troupes étrangères, les colonels et les capitaines français suivirent peu à peu leur exemple et, sans être prescrit, l'uniforme devint pour chacun une obligation volontaire. L'orgueil et la vanité réussirent mieux que n'auraient pu faire les ordonnances les plus sévères.

Louvois, grand-maître de la lutte contre la corruption, de la méthode et de l'obéissance, connaissait la puissance morale de l'uniforme. S'il devait permettre aux chefs de distinguer leurs hommes, il n'en était pas moins un moyen efficace pour lutter contre les désertions et assurer l'ordre et la discipline (2).

L’uniformité des troupes mettra cependant du temps à s’imposer dans la pratique. Les colonels, propriétaires de leurs compagnies, continuaient d’habiller leurs soldats comme ils l’entendaient. Ainsi, à l’image du maréchal d’Ancre et des cardinaux Mazarin et Richelieu, qui avaient donné leur livrée à leurs gardes, plusieurs colonels propriétaires avaient donné la leur aux régiments qu’ils commandaient. Pour les autres, l'uniforme se résumait à habiller leurs soldats avec les mêmes types de vêtements utilisés à cette époque et qui consistaient en un habit à larges basques, une veste ample et un feutre à bord rond.

Le sol retenu sur la solde des cavaliers et soldats permettant désormais de remplacer l'habillement sans trop de difficultés, on put passer à l'étape suivante qui consista à ôter aux bénéficiaires le choix de leurs effets. Cette décision ne fut pas acceptée sans résistance, aussi pour éviter que « les cavaliers et dragons negligeans de s'habiller, le pourroient être, de manière qu'ils ne seroient pas tous vêtus, de même sorte, ni de semblable couleur », Louis XIV, dans une ordonnance du 20 novembre 1671 (pdf), décida qu'à l'avenir toutes ses « compagnies soient toujours composées de cavaliers et de dragons (3) vêtus de même façon ». La qualité très médiocre des étoffes à cette époque obligeait au renouvellement complet des habits tous les deux à trois ans. Ainsi, avec un cycle de renouvellement court et un financement assuré, il fut facile aux colonels d'imposer à leurs soldats et cavaliers une coupe et une couleur. L'uniformité consistait alors à fixer le type et la couleur des effets que chaque soldat devait porter. L'uniforme proprement dit, c'est-à-dire respectant une coupe, des couleurs tranchantes et des attributs officiellement réglés, n'était pas encore défini.

Bien vite, confronté au coût de cette entreprise, les occasions d'achat d'étoffes présentes sur le marché en grande quantité et à très bas prix furent privilégiées. La draperie était une industrie répandue dans la plupart de nos provinces. Les types de drap (4) étaient nombreux et chaque canton restait fidèle à celui qu'il avait coutume de fabriquer depuis de longues années. La fabrique de Sedan occupait le premier rang dans la draperie fine et jouissait depuis longtemps de la réputation qu'elle a toujours su conserver. Derrière elle, venaient Lorient, Elbeuf, Abbeville, Darnetal. Les draps de ces fabriques furent réservés aux officiers. La draperie commune était fabriquée surtout dans le centre de la France et dans le Languedoc où Lodève eut le privilège d'habiller les troupes. Ces fabriques produisaient des étoffes grossières pour la plupart dont les meilleures présentaient un tissu épais et sans souplesse.

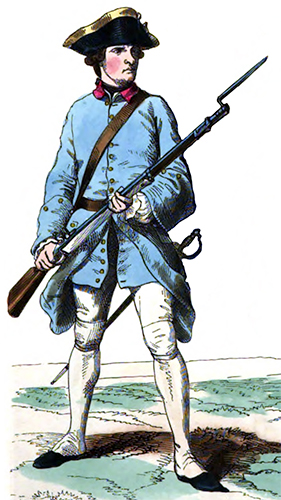

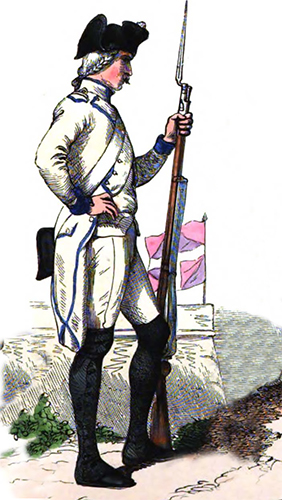

Dans les années 1670, les fantassins reçurent le justaucorps blanc-gris à larges basques, le gilet long ou veste, la culotte (5), les bas, les souliers, le chapeau de feutre gris à bords ronds et larges.

Les régiments se distinguaient entre eux par la couleur des parements (6), du gilet, de la culotte et des bas que les colonels avaient choisie. On privilégia cependant le bleu et le rouge qui étaient les couleurs du roi et de la reine et le blanc qui était celle du royaume. Certains régiments, qui avaient pour couleur celle de leurs origines géographiques, les conservèrent. Cette première étape, dont le but était de vêtir les soldats avec des effets de modèle identique, devait subir les extravagances de son temps. Les mestres de camp conservèrent la couleur du fond d'habit, mais firent varier à l'infinie les couleurs tranchantes qui les distinguaient. Ainsi, suivant leur caprice, ils adoptèrent des couleurs qui s'accordaient le mieux entre elles ou qui plaisaient à telle maîtresse adorant le bleu pâle ou à telle autre idolâtrant le cramoisi.

Les Gardes françaises (7) reçurent l'habit gris-blanc galonné d'argent sur les coutures, sur les poches et les parements, la culotte écarlate et les bas de même couleur. Le chapeau noir à larges bords ornés de plumes (8), la cravate blanche à rabat et le ceinturon porte-épée en peau jaune, complétaient cette tenue. Les officiers, pour se distinguer de la troupe, portaient l'habit écarlate richement galonné d'argent et la cuirasse.

En 1685, on commença à mettre de l'ordre dans le choix des couleurs destinées au fond de l'uniforme. Le bleu fut réservé pour les gardes françaises et une partie des régiments royaux, le rouge pour les Suisses et le blanc-gris pour les autres corps. Les habits et les vestes dans chaque corps furent ornés de boutons métalliques jaunes ou blancs sur les devants, la taille et les poches. Le soulier à boucle et le ceinturon qui devait soutenir l'épée et porter la giberne devinrent de rigueur. La giberne ou cartouchière s'était progressivement imposée dans les armées à la suite des progrès techniques réalisés sur les armes à feu. Les cartouches de papier contenant la poudre et la balle ayant fait leur apparition, on remplaça les petites boîtes à charges suspendues au baudrier ou à la bandoulière par une petite sacoche de cuir appelée giberne dans laquelle on logeait les cartouches de papier.

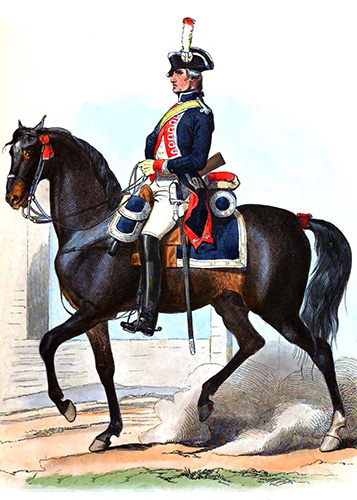

La cavalerie ne prit l'uniforme à proprement parler qu'en 1690. Jusque là, le vêtement avait été, d'une façon générale, bleu à revers rouge pour les régiments royaux et gris pour les régiments de gentilshommes. Les compagnies se distinguaient entre-elles par la couleur du baudrier supportant l'épée. Les grenadiers à cheval (9) portaient, probablement depuis leur création en 1676, l'habit bleu doublé de rouge avec les agréments blancs. Les mousquetaires, les gendarmes et chevaux légers avaient l'uniforme entièrement rouge. Sur 116 régiments de cavalerie légère alors sur pied, 87 avaient encore l'habit gris à revers rouges, 4 l'habit gris à revers bleus et 14 appartenant au roi ou aux princes du sang l'habit bleu à revers rouges. Sur les 31 régiments de dragons, 15 n'avaient pas d'uniforme arrêté, deux, dont celui du roi et du dauphin, avaient l'habit bleu, les 11 autres l'habit rouge. Les couleurs employées étaient les couleurs royales, le bleu, le rouge et le gris remplaçant le blanc trop difficile à entretenir. Le vert qui n'était pas une couleur française apparut un peu plus tard chez les dragons.

Le marquis de Louvois mourut le 16 juillet 1691 à l'âge de 50 ans. Il fut remplacé par son fils, le marquis de Barbesieux, qui fut fait secrétaire d'État par provision du 5 décembre 1681, en survivance de son père. Il exerça conjointement avec son père cette fonction, puis seul après sa mort, jusqu'à la sienne le 5 janvier 1701.

En 1697, l'infanterie reçut les boutons de métal or ou argent, les souliers à boucle, le ceinturon, la giberne et le chapeau en feutre noir ou lampion à bords retroussés, galonné de jaune ou de blanc et orné d'une cocarde noire en tissu. La couleur de la cocarde varia bientôt suivant les corps, en 1767, elle deviendra blanche.

(1) On désignait ainsi, les objets que devaient fournir aux soldats les habitants obligés de les loger. Au nombre de ces objets, on trouvait «le lit garni de linceuls, la place au feu et la chandelle de l'hôte selon sa commodité ». Cette servitude fut bientôt remplacée par une contribution en argent que les habitants payaient à l'État. La couronne, de son côté, pourvoyait aux besoins de la troupe par l'allocation de l'ustensile, dont le montant était fixé chaque année. L'ustensile n'était plus payé une fois les troupes casernées.

(2) Comme le dira en son temps le général Susane « sous un habit particulier, on échappe difficilement aux regards et l'esprit de corps ne souffre jamais qu'on déshonore l'uniforme ».

(3) Jusqu'alors, l'armée n'était constituée que d'infanterie et de cavalerie. Parmi les unités montées, on distinguait cependant des corps particuliers au nombre desquels les gendarmes, les chevaux légers (voir leurs créations ci-dessus) et les dragons. Invention française, les dragons sont nés de la nécessité d'avoir sur le terrain des unités capables d'aller semer le désordre dans les rangs ennemis. Ils se déplaçaient à cheval, combattaient à pied et avaient, pour mener à bien leurs actions, un armement et un équipement particuliers. Pour pouvoir évoluer sans gêne, les dragons eurent un habillement particulier qui évolua comme celui de la cavalerie. Ils étaient reconnaissables à leur coiffure, une espèce de chaperon à longue queue qui les distinguait des fantassins. Certains historiens ont voulu voir dans le nom de dragon une étymologie latine, mais il semble plus sûr que ce qualificatif leur fut donné par les troupes ennemies, pour caractériser la terreur et les ravages qu'ils semaient dans leurs rangs. Ces groupes de cavaliers particuliers adoptèrent ce nom qui leur sembla correspondre si bien à leurs activités redoutables. Initialement, ces soldats furent des fantassins qui prirent l'habitude, pour l'exécution rapide de leurs hardis coups de main, de monter à cheval et de chercher par la célérité de leur course à surprendre l'ennemi.

Cet usage se conserva dans une partie de l'infanterie pendant toute la durée des guerres de religion. On vit enfin se former en dehors des régiments d'infanterie quelques compagnies d'arquebusiers à cheval et plus tard les dragons devinrent une arme mixte nouvelle, indépendante de l'infanterie et de la cavalerie. Ils furent intégrés dans tous les régiments de cavalerie, puis ils formèrent des compagnies pour constituer, à la paix des Pyrénées (1659), deux régiments, celui du roi créé en 1657 et celui de La Ferté créée en 1668. Par un édit du 25 juillet 1665, les dragons tenaient rang dans l'infanterie. Ils n'étaient pas considérés comme appartenant à la cavalerie. Louis XIV, qui affectionnait cette cavalerie particulière, en fit une arme à part entière en instituant la charge de colonel général des dragons par ordonnance du 2 avril 1668 et consacra d'une manière définitive l'existence de ce corps par la création d'un l'état-major par édit du 17 mai 1669.

(4) Les étoffes de drap étaient en laine, celles de toile en coton.

(5) La culotte était un vêtement d'homme qui couvrait le corps depuis les hanches jusqu'aux genoux. Elle remplaçait le haut-de-chausse. Les chausses étaient un vêtement couvrant le corps depuis la ceinture jusqu'au pied. Les chausses furent séparées en trousse, haut-de-chausse et bas-de-chausse. Les trousses formaient la partie supérieure du haut-de-chausse. Elles étaient bouffantes, enveloppaient le bassin et étaient détachées du haut-de-chausse (voir image du mestre de camp ci-dessus). Le haut-de-chausse désigna par la suite le vêtement qui couvrait les cuisses et le bas-de-chausse celui qui couvrait les mollets. Il semble que c'est par abréviation du mot bas-de-chausse que l'on désigna cette partie du vêtement tout simplement « bas ». Du mot « chausse » dérive les mots chaussette, chausson, chaussure, chausser, caleçon.

(6) Le parement du latin paratum qui signifie orner, consistait dans un retroussis ou une garniture de l'extrémité des manches d'un gilet, d'une veste ... Ils servaient à distinguer les régiments. Le parement des justaucorps a été initialement réalisé en botte, c'est-à-dire largement évasé. Outre la couleur, ils étaient ornés d'agréments, boutons, galon, passepoil. Ils seront réduits peu à peu, mais continueront à être utilisés pour la distinction des corps puis des grades.

(7) Les gardes-françaises ont été instituées sous Charles IX pour la garde du roi vers 1563. Elles changèrent plusieurs fois de nom et d'organisation. Initialement composée de fantassins elle comprit des compagnies de grenadiers dont la première fut créée en 1689. Ce corps fut le premier qui ait eu des aumôniers soldés par l'état, une école d'enfants nommée dépôt, ancêtre de l'institution des pupilles, une musique militaire et des officiers ayant le titre de porte-drapeau. En 1613, leur force est de 2790 hommes. L'effectif a varié pour être en 1789 de 3600 hommes. Elle fut licenciée à cette date et incorporée dans la garde nationale parisienne jusqu'en 1792, époque à laquelle les gardes furent dispersés dans tous les régiments envoyés aux frontières.

(8) Les soldats d'infanterie portaient sur leurs chapeaux des plumes aux couleurs des colonels ce qu'on appelait alors un chapel de plumes. Cette touffe était faite ordinairement de plumes de coq et on la nommait à cause de cela « coquarde ou cocarde ». Plus tard on remplaça la plume par un nœud de rubans, mais on continua à donner à ce nœud le nom de cocarde.

(9) La compagnie des grenadiers à cheval a été créée en 1676 et jointe aux quatre compagnies des gardes du corps du roi. Les grenadiers furent créés en 1667. Cette arme meurtrière, utilisée depuis François Ier, était confiée à des hommes joignant intrépidité et adresse. Ces soldats d'élite, touchant une haute-paie, reçurent le nom de grenadier. Initialement au nombre de quatre par compagnie, Louis XIV réunit en 1670, tous les grenadiers de son régiment pour en former une compagnie. En 1672, les trente premiers régiments d'infanterie imitèrent l'exemple du régiment du Roi. Dans la suite de 1672 à 1678 tous les régiments et enfin tous les bataillons eurent leur compagnie d'élite. Au cours de cette période, le fusil fit disparaître le mousquet, le soldat d'infanterie, en dehors des grenadiers, prit le nom général de fusilier.

La succession d'Espagne plongea le royaume de France dans un conflit qui dura de 1701 à 1714. Cette guerre obligea à lever des milliers d'hommes. En 1704 ce ne sont pas moins de huit armées qui sont mises sur pied, une en Flandre, deux en Allemagne, trois en Italie, une dans les Cévennes et une en Espagne.

Bientôt les engagements sont insuffisants, on lève des milices, les princes et les gentilshommes lèvent des régiments à leurs frais. En 1709, l'hiver des plus rigoureux amène la famine et met le comble à la désolation générale. Le 6 mars 1714, un traité de paix est signé à Rastadt. La France respirait, mais épuisée humainement et financièrement, un long repos lui était désormais nécessaire. Sur les 280 régiments, Louis XIV n'en conserva que 120.

Le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt. L'armée se composait alors de régiments royaux, de ceux des princes, des gentilshommes et des provinces chacun avec leurs particularités. La priorité du régent, le duc d'Orléans (oncle de Louis XV) fut de rétablir les finances de l'État que ces années de guerre avaient mises à mal.

L'armée n'était plus que l'ombre d'elle-même. La misère s'était installée en son sein et le relâchement qui en résulta était tel, que le 28 février 1716 parut une ordonnance interdisant aux particuliers tout achat d'habillement de soldats. Le conseil des finances, institué par le régent, emprunta 10 millions de livres pour payer les arriérés de solde. L'heure fut à la réorganisation et à la réduction des effectifs. Le 24 septembre 1718, Claude Le Blanc fut nommé secrétaire d'État à la Guerre.

L'habillement des troupes n'était pas le seul souci de la couronne. L'une de ses principales préoccupations était le logement de ses unités qui s'effectuait toujours chez l'habitant. L'idée de construire des bâtiments exclusivement destinés au logement des troupes n'était pas nouvelle, mais faute de financement ce projet n'avait jamais vu le jour. Cependant le 14 janvier 1692 on avait commencé dans les faubourgs de Paris la construction de casernes pour les gardes françaises et suisses. Ces casernes furent achevées en 1716. Le conseil de la guerre décida alors que des casernes seraient construites sous la surveillance de l'État dans les villes qui en ferait la demande et aux frais des populations directement intéressées à s'affranchir des charges du logement militaire. En attendant, on loua des locaux aussi vastes que possible pour y réunir les troupes et les soustraire aux graves inconvénients de l'éparpillement chez l'habitant. Quatre cent quatre-vingt-huit casernes furent construites dans les principales villes de garnison en 1719.

En 1719, les finances du royaume ayant retrouvé leur équilibre, une ordonnance du 1er septembre rétablissait les troupes au niveau de celui qui existait à la fin du règne de Louis XIV. C'est à cette occasion que tous les cavaliers furent équipés des bottes molles et que la taille des chevaux des cavaliers, dragons et gendarmes fut réglementée. Depuis les années 1690, l'uniforme dans sa coupe et ses couleurs s'était réellement imposé. Sa réglementation allait désormais relever exclusivement de la couronne.

La maréchaussée n'avait jamais bénéficié d'une évolution dans son habillement comme les autres corps militaires. Cette troupe d'ancienne création était toujours sous le coup de l'ordonnance de 1584 dans laquelle Henri III avait prescrit aux maréchaussées le port du hoqueton, de la bourguignotte, des brassards, des tasselots et autres éléments de cuirasse.

Les prévôts, alors capitaines de ces compagnies, n'avaient ni la possibilité réglementaire ni les moyens financiers de faire évoluer l'habillement de leurs archers comme les colonels le faisaient pour les soldats de leur régiment. En restructurant cette milice et en la militarisant, Louis XV, dans son ordonnance du 16 mars 1720 (pdf), décida que ses hommes fussent vêtus d'un uniforme semblable dans son aspect général à celui en usage dans les armées. Il fixa les différents effets composant cet uniforme et donna à ce corps royal les couleurs de la maison du roi à savoir le bleu et l'incarnat auxquelles on rajouta le blanc, plus discret, que l'on retrouvait dans les galons et boutons d'argent et dans l'aiguillette.

Ainsi, ce costume était composé d'un justaucorps bleu de roi avec parements et doublures écarlates et fermant sur le devant avec des boutons argent, d'une veste de chamois ou de couleur chamois bordée d'un galon d'argent, d'un chapeau orné d'un galon d'argent, d'une bandoulière (1) et d'un ceinturon de buffle jaune bordés d'un galon d'argent, d'un manteau bleu avec parement écarlate et des bottines à boucles de cuivre.

Les sous-brigadiers se distinguaient par trois ganses d'argent à queue sur le parement de l'habit (ou retroussis de l'extrémité de la manche), le brigadier par six ganses, trois sur le parement et trois sur la manche. L'habit de l'exempt avait trois ganses sur la manche, trois autres sur la poitrine et trois sur chaque poche.

Les lieutenants avaient six ganses sur la poitrine dont une en haut, deux au milieu et trois au-dessus des poches, trois sur chaque manche, trois sur chaque poche, une sur le côté et trois derrière l'habit. Le prévôt avait des ganses sur la poitrine disposées de deux en deux jusqu'à la hauteur des poches, quatre sur chaque manche, quatre sur chaque poche et quatre sur chaque pan arrière. Les officiers portaient l'aiguillette d'argent, les archers et gradés portaient l'aiguillette de soie blanche.

(1) Toutes les troupes avaient le ceinturon et la bandoulière. On affecta à la cavalerie la bufflèterie jaune et à l'infanterie la bufflèterie blanche. Les deux pièces étaient galonnées de soie pour les corps d'élite.

L'infanterie

La mise en place progressive de ces nouveaux effets uniformes laissait aux officiers la possibilité de se parer encore de quelques fantaisies de dentelle et autres broderies. Toutefois, l’ordonnance du 10 mars 1729 (pdf) devint moins tolérante et prescrivit des règles plus rigoureuses dans le port de l’uniforme.

L'habillement que les troupes d'infanterie s'étaient attribué par la seule volonté de leurs capitaines devint officiel. Loin de tout modifier, l'ordonnance s'adapta aux effets en usage. Ainsi, suivant l'expression consacrée par cette ordonnance, l'habillement des « sergents et soldats des troupes de l'infanterie continuera d'être composé d'un justaucorps en drap de Lodève, doublé de serge d'Aumale, ou autre étoffe de même qualité, blanche, rouge ou bleue, selon la couleur affectée au régiment, d'une veste et d'une culotte de tricot, d'une paire de bas de couleur assortie au justaucorps, d'un chapeau galonné d'or ou d'argent ».

Les sergents se distinguaient soit par un galon d'or ou d'argent sur la manche de leur justaucorps, soit par quelques brandebourgs, suivant la coutume du régiment. Les boutons entraient désormais dans les accessoires participant à la distinction des régiments. Ils étaient de cuivre ou d'étain pour imiter les couleurs or et argent. Les tambours continuaient, comme par le passé, de porter la livrée du régiment, sans aucun galon d'or ni d'argent.

Les officiers durent se pourvoir du même habit (1) que leur troupe. Si le roi leur accordait des étoffes et attributs de meilleure facture comme le drap d'Elbeuf, il leur interdisait, sous peine des plus sévères sanctions, de le modifier ou de se parer de galons ou de fil d'or ou d'argent. Cette interdiction n'était pas nouvelle. Si le luxe et la somptuosité des habits permettaient aux officiers de se distinguer de la troupe à une époque où l'uniforme n'existait pas, ils n'en demeurait pas moins un puissant outil pour afficher leur fortune et leur suffisance. Cette fatuité était une véritable plaie dans la chaîne de commandement où l'orgueil et la vanité prenaient le pas sur la raison.

Louis XIV, dans son ordonnance du 25 mars 1672 (pdf) interdisait déjà aux officiers de ses troupes de porter sur leurs habits des passements d'or ou d'argent. Certe, cette méchante coutume en dépenses inutiles et superflues valorisait les officiers les plus riches, mais elle ruinait les moins accommodés qui, à leur exemple et par une fausse réputation, croyaient être obligés de les immiter.

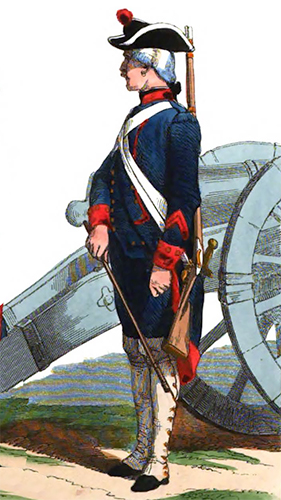

Le royal-artillerie

Une ordonnance du 1er juillet 1729 concernant la solde et la composition du régiment royal-artillerie imposa quelques variantes dans l'habillement de ce corps en fonction de la spécialité des compagnies. Ainsi, les compagnies de sapeurs, bombardiers et canonniers continuaient d'être vêtus, suivant l'ordonnance du 22 mai 1722, d'un l'habit bleu doublé de rouge avec boutons de cuivre, de la veste rouge doublée de rouge et de la culotte rouge.

Les compagnies des mineurs avaient le justaucorps bleu doublé de rouge, la veste gris de fer et la culotte rouge. Les compagnies d'ouvriers portaient un justaucorps gris de fer doublé de bleu, avec les manches en amadis, la veste gris de fer et la culotte rouge.

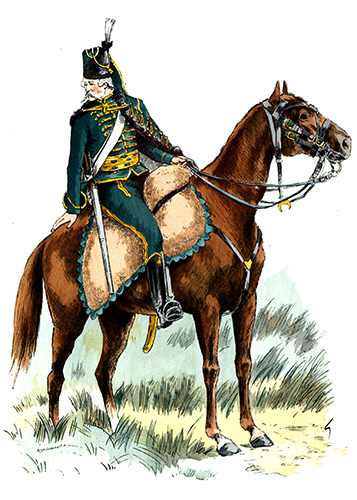

La cavalerie

Quatre ans plus tard, une ordonnance du 28 mai 1733 (pdf) régla l'uniforme des troupes à cheval. Comme pour l'infanterie, les couleurs, que les régiments avaient adoptées, furent conservées. L'habit se composait d'un justaucorps blanc, bleu ou rouge confectionné en drap de Lodève pour les cavaliers, en draps d'Elbeuf pour les officiers, d'un buffle ou d'une veste couleur chamois, suivant le modèle utilisait par les régiments et d'un chapeau dont la forme permettait qu'il soit garni d'une calotte en fer et bordé d'un galon or ou argent. Les brigadiers se distinguaient par un galon d'or ou d'argent à la manche. Comme pour l'infanterie, les officiers furent soumis aux mêmes obligations. Les premières directives, établissant un modèle unique d'effet pour toute l'arme, portèrent sur les bottes qui devaient être molles, la bandoulière et le ceinturon de buffle (2).

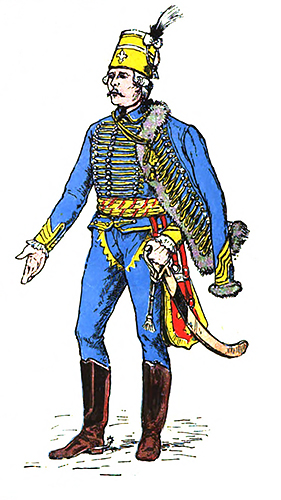

Les hussards

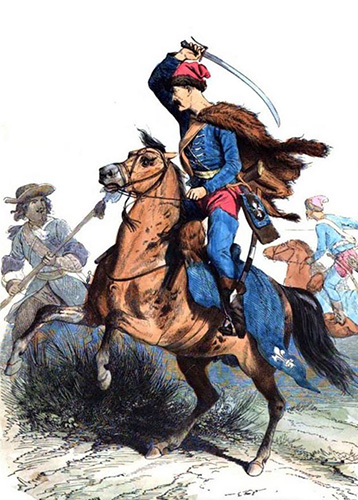

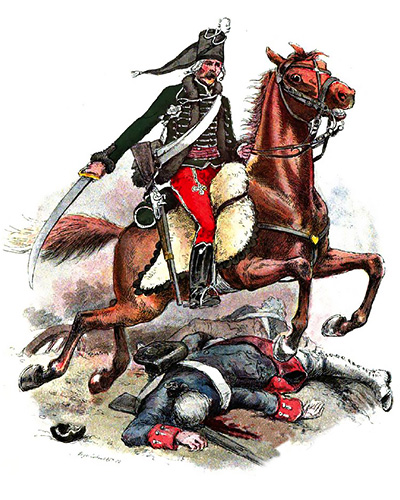

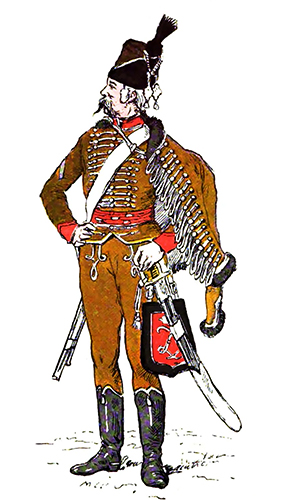

À cette date il n'existait que deux régiments de hussards (3), celui de Ratzky (n°57) et celui de Berchini (n° 59). Si la forme du vêtement, dite à la hongroise, avait été conservée, il n'en avait pas moins évolué pour se rapprocher des méthodes de confection de la draperie à la française. Les hussards avaient abandonné la simple peau de mouton pour une pelisse de drap bleu, doublée de cette même peau et bordée d'une fourrure noire. Ils étaient coiffés d'un bonnet rouge avec fourrure noire et plume blanche, avaient la culotte bleue, l'écharpe de laine rouge bordée, les bottines noires. La veste et la pelisse étaient garnies de petits boutons d'étain ronds, brandebourgs de laine blanche, ganse plate et ronde pour les boutonnières. Le ceinturon et bufflèterie de sabretache étaient jaunes, la sabretache était ornée d'une fleur de lys blanche.

Pour limiter les dépenses d'habillement, le secrétaire d'État à la Guerre, Nicolas d'Angervilliers avait dû en 1729 fixer la liste des effets réglementaires entrant dans la composition de l'uniforme des soldats. Cette mesure qui aurait dû ramener l'achat d'étoffes à des quantités plus modestes, fut au contraire un prétexte pour l'augmenter. Fort des effets réglementaire qu'il fallait faire confectionner, les capitaines achetèrent sans compter de grandes quantités d'étoffe pour leur compagnie. Comme il fallait s'en douter, cette profusion de matière incita au détournement et au gaspillage. Pour endiguer cette gabegie, une ordonnance du 20 avril 1736 (pdf), concernant l'habillement de l'infanterie, déterminait les quantités et les qualités des étoffes nécessaires à la confection de chacun de ces effets. L'habit complet pour les sergents comprenait le justaucorps et la veste garnis de boutons blanc ou jaune, la culotte, le tout en drap blanc de Lodève, la cravate, les bas. Pour les caporaux, anspessades (4) et soldats, l'habit était en drap gris-blanc de Lodève avec le parement des manches de la couleur du régiment, il était complété d'une paire de guêtres, d'un ceinturon, de la bandoulière, de la cartouche et d'un fourniment (5).

En complément de l'ordonnance de 1733 qui imposait de porter une calotte de fer, appelée discrète, sous le chapeau, Louis XV, dans une ordonnance du 27 décembre 1743 (pdf), cru bon de faire reprendre l'usage de la cuirasse aux troupes à cheval les jours de combat et autres actions militaires. Cette obligation avait été déjà établie par les ordonnances des 5 mars 1675 et du 1er février 1703, cependant son exécution n'avait jamais été observée. Cette répugnance à porter cet équipement inconfortable s'expliquait notamment par des considérations d'amour-propre. En effet, si au temps de la chevalerie, ceux qui s'en couvraient en tirer honneur et fierté, ce n'était plus le cas désormais et les officiers redoutaient à présent d'être accusés de pleutre s'ils s'en équipaient face à l'ennemi. La bienveillance de Louis XV à l'égard de sa cavalerie ne résista pas à la toute-puissance de la mode et des idées, et la cuirasse disparue des champs de bataille sans que des dispositions réglementaires l'eussent abolie.

(1) La résistance que mirent les officiers à revêtir l'uniforme fut immense. Pour l'imposer, la couronne dut user de menaces et de beaucoup de concessions. L'une des raisons pour laquelle les officiers ne le portaient pas était d'abord qu'il était semblable à celui des soldats à l'exception des boutons en argent ou en or et d'un drap plus fin, ensuite parce que rien ne distinguait le sous-lieutenant du colonel. Il y avait aussi le problème de son entretien qui se faisait avec de la céruse et avait pour fâcheuse conséquence de déteindre les étoffes. Pour ces raisons, les officiers ne revêtaient que des vêtements civils avec lesquels ils pouvaient grâce à la richesse des étoffes, des dentelles, galons d'or et d'argent se prévaloir de leur rang.

(2) Cette ordonnance devait également uniformiser l'armement afin que les mousquetons et pistolets soient de même longueur et du même calibre que ceux de l'infanterie, et fixer la taille des chevaux.

(3) C'est sous le règne de Louis XIII que l'on vit pour la première fois en France des compagnies de hussards étrangers servant dans nos armées comme troupes auxiliaires. On ne les connaissait alors que sous le nom de cavalerie hongroise.

Depuis la mort de Louis XIII jusques au traité des Pyrénées (novembre 1659) l'armée compta dans ses rangs un nombre variable, mais cependant considérable, de régiments étrangers. En 1640, la situation de la cavalerie légère portait 3 000 cavaliers allemands ou hongrois. Ils furent licenciés par Louvois qui désirait que l'armée française soit composée de nationaux. On chercha alors à former une troupe capable de suppléer à l’ensemble de la cavalerie, pour prévenir les actions ennemies. Louvois favorisa grandement le développement des dragons. Les hussards furent appelés à remplir ce rôle qu'après la mort de Louvois.

Les hussards étaient une espèce de milice à cheval que l'on trouvait en Hongrie et en Pologne. Ils étaient montés sur de petits chevaux ardents et infatigables qui leur donnaient une supériorité incontestable dans les courses et leurs coups de main. À l'inverse, ils étaient médiocres aux actions de pied ferme. Ces cavaliers avaient la tête rase or un toupet de cheveux qu'ils conservaient et une grosse moustache. Ils étaient coiffés d'un bonnet long bordé de peaux. Les officiers étaient habillés à la Turque. Les cavaliers avaient des pourpoints ou vestes qui allaient jusqu'à la ceinture. Les manches, plus étroites, se retroussaient avec un bouton. Ils portaient une grande culotte en pantalon, c'est-à-dire descendant jusqu'aux chevilles. Ils n'avaient ni justaucorps, ni manteau, ni chemise, mais pour se parer du mauvais temps ils portaient chacun une peau de tigre ou de mouton pendue à leur col. La plupart étaient bottés à cru. C'étaient des combattants intrépides et déterminés.

Les hussards étaient armés d'un grand sabre recourbé attaché à la ceinture avec des anneaux et des courroies. Ils avaient des pistolets et une carabine et de très grandes gibecières en bandoulière en forme de havresac. Leur tactique de combat était de désorganiser par différents mouvements les troupes ennemies afin de mieux les combattre.

Les premiers escadrons de hussards arrivèrent en France vers 1689 sous la conduite d'officiers hongrois. Ils avaient fui la Hongrie que l'Autriche avait annexée en 1689. Les deux plus vigoureux champions de cette lutte avaient été les Estherhazy et les Bercheny, tous deux de famille princière et créateurs de l'arme des hussards. N'ayant pu conserver l'indépendance de leur patrie, ils s'étaient repliés sur la France en 1689. Quelques années plus tard, ils tenteront de reconquérir leur pays, mais en vain, ils se replieront une nouvelle fois sur la France et en 1712 se mettront au service de Louis XIV. En 1720, Louis XV conféra par lettre patente au comte de Bercheny le titre de mestre de camp colonel et l'autorisa à augmenter et former ses escadrons en régiment. Le régiment prit rang dans la cavalerie française sous le numéro 59. Par la suite, on multiplia les régiments de hussards.

(4) Ce mot vient, par corruption de l'italien, de Lanza spezzada qui signifie lance rompue par opposition à Lanza fornita c'est-à-dire lance fournie ou complète. C'était autrefois un gendarme ou cavalier démonté, qui n'ayant plus les moyens d'entretenir son équipage, demandait alors à servir dans l'infanterie. On créa pour lui une position d'attente, une place honorable où on le faisait servir avec quelques distinctions de paye ou de service. Il prenait rang entre les simples fantassins et le caporal. Il était une sorte de 1re classe.

(5) Fourniment : Ce mot a la même origine que le verbe FOURNIR. Il n'a jamais eu dans les ordonnances un sens fixe, mais caractérisait à cette époque les accessoires pour les armes à feu et plus particulièrement la poire à poudre d'amorçage des fusils. C'était un étui de cuir bouilli, de bois ou de corne qui se fermait à l'aide d'un bouchon de bois. Il était plus petit que le pulvérin destiné à transporter la poudre pour les charges. Ce mot cessa d'être employé avec l'apparition de la cartouche et fut définitivement remplacé par la giberne qui fut d'abord appelée cartouche d'équipement et demi giberne.

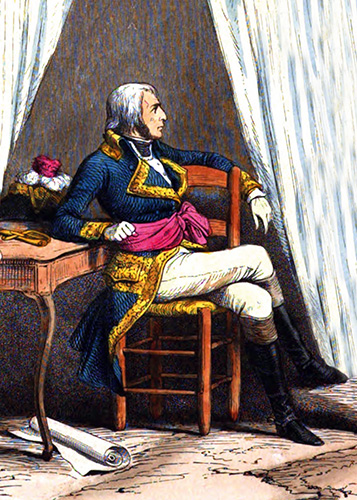

Lorsque le comte d'Argenson fut nommé secrétaire d'État de la Guerre, il lui parut nécessaire de distinguer les lieutenants généraux et les maréchaux de camp (1). Une ordonnance du 1er février 1744 (pdf) leur imposa de porter un uniforme lorsqu'ils étaient employés aux armées, afin d'être promptement reconnus de tous. C'était un habit uniforme non croisé bleu de roi (2), orné d'une double broderie d'or en forme de galon sur les manches et sur les poches pour les lieutenants généraux et simple pour les maréchaux de camp.

(1) L'uniforme des maréchaux de France ne fut jamais défini par les ordonnances royales jusqu'à la révolution ou cette dignité fut supprimée. Il fallut attendre le décret du 29 messidor an XII (18 juillet 1804) et la création des maréchaux de l'Empire pour voir apparaître la première réglementation à ce sujet.

(2) Bleu foncé.

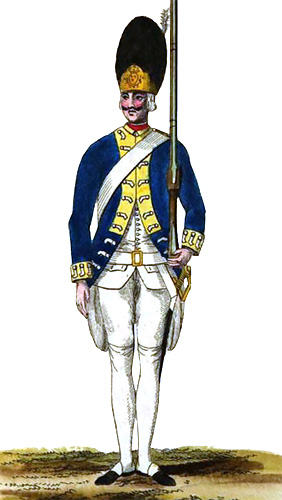

Après le second traité d'Aix-la-Chapelle en 1748 qui mit fin à la guerre de succession d'Autriche, les régiments français furent réorganisés. Avec l'ordonnance du 10 février 1749, on réduisit le nombre de régiment et les effectifs des régiments conservés. Des 48 régiments licenciés, le roi ne conserva que les 48 compagnies de grenadiers et forma par ordonnance du 15 février 1749 (pdf), le corps des grenadiers de France (1). Ce corps, de quatre brigades de 540 hommes, prit rang dans l'infanterie et reçut le n° 40. Un officier général était à la tête de ce corps avec le titre d'inspecteur commandant.

L'uniforme consistait en un habit et parement bleu, revers et collet rouges, doublure rouge, avec des agréments blancs sur l'habit, trois sur chaque parement et trois sur chaque poche, boutons blancs et plats, veste bleue sans revers garnie de boutonnières blanches et trois sur chaque poche, culotte bleue, bonnet de peau d'ours par devant et de drap rouge par derrière, guêtres blanches.

(1) Ce corps sera supprimé en 1771 (ordonnance du 4 août)

L'infanterie

Avec l'ordonnance du 19 janvier 1747 (pdf), le ministre rappela les dispositions précédemment établies et en substitua quelques-unes de nouvelles quant à la forme et à la coupe de l'habit. Ainsi, les justaucorps furent croisés à l'arrière, les manches en botte ordinaire étaient maintenues par un bouton et pouvaient être rabattues, les justaucorps et vestes étaient garnis de boutons de cuivre ou d'étain jusqu'à la taille et possédaient deux poches de hanches. Les sous-officiers et soldats recevaient une paire de guêtres en toile écrue. Si les régiments conservaient leur couleur, cette réglementation fut le prélude d'une modification complète de toute la tenue qui aura pour finalité d'uniformiser l'habillement et l'équipement pour tous les régiments d'infanterie.

La cavalerie

Louis XV, ayant réglé par son ordonnance du 28 mai 1733 l'habillement, l'équipement et l'armement de la cavalerie à l'effet de les uniformiser dans tous ses régiments, décidait, dans une ordonnance du 1er juin 1750 (pdf), de renouveler l'habillement des cavaliers par tiers ou par quart chaque année. La mise en application de cette ordonnance fut confiée à Henri de la Tour d'Auvergne, alors colonel général de la cavalerie française et étrangère, qui élabora pour cela un règlement qui lui fut annexé. Comme pour l'infanterie, les régiments de cavalerie conservaient leur couleur, mais chaque élément de la tenue devait répondre à des caractéristiques bien précises.

À cette occasion, l'aiguillette fut supprimée et remplacée par deux épaulettes de laine destinée à maintenir la bandoulière à laquelle était suspendue la cartouche. Elles étaient en drap bleu de Lodève ou de Berry et bordées d'un galon de la couleur du régiment. Le chapeau de laine était bordé d'un galon argent. Les chevaux de tous les régiments portaient un ruban de laine pour trousse-queue de couleur rouge. La bandoulière, blanche pour les régiments royaux et buffle pour les autres, soutenait une cartouche à 12 coups. Désormais, tout l'équipement du cavalier et du cheval devait être conforme à un modèle défini par le roi. L'habit des officiers était identique à celui des cavaliers excepté la qualité du drap et les boutons qui étaient en argent. Armés de l'épée, ils n'étaient pas équipés de la cartouche et de sa bandoulière et donc ne portaient pas d'épaulettes.

Les dragons

À la suite d'une ordonnance publiée le même jour, le duc de Coigny, colonel général des dragons fit un règlement le 16 mai 1750 (pdf) similaire pour ses régiments. Dans ce règlement associé à cette ordonnance, le duc de Coigny imposait aux brigadiers, caporaux, anspessades, carabiniers et dragons le justaucorps et la veste en drap de Lodève ou de Berry, de couleur bleu, rouge-garance ou vermillon suivant la couleur affectée au régiment. Les parements en botte et le devant de l'habit étaient garnis de boutons. L'aiguillette fut supprimée et remplacée par une épaulette sur l'épaule gauche pour maintenir la bandoulière de la cartouche.

Les dragons possédaient deux coiffures, un bonnet de drap à pointe renversée sur l'épaule gauche bordé d'un galon de la couleur du régiment et d'un chapeau de laine bordé d'un galon d'argent. Les grades étaient figurés sur les manches par des agréments en tresse. Ils avaient également la culotte de peau, les bottines et les guêtres blanches. Les dragons étaient armés du sabre à poignée de cuivre avec une lame à double tranchant. Afin que tous les régiments aient le même type d'habillement, d'équipement et d'armement, ils recevaient du ministère un modèle auquel ils devaient se conformer. L'habit des officiers était identique à celui de la troupe à l'exception des draps qui étaient de meilleure qualité. Ils étaient armés de l'épée.

Les hussards

Poursuivant le même objectif, une ordonnance du 15 mai 1752 (pdf), établie sur un modèle identique aux précédentes, fit l'objet d'un règlement élaboré par le prince de Turenne pour normaliser l'habillement, l'équipement et l'armement des régiments de Hussards. La pelisse, la veste et la culotte étaient à la hongroise en drap de Lodève ou de Berry bleu céleste. La pelisse de drap était doublée d'une peau de mouton blanc bordée de peau noire. La veste ou dolman, plus court que la pelisse, de drap de même couleur, était garnie de la même qualité et quantité de boutons et de cordonnets de fil blanc. L'extrémité de la manche était retroussée d'un drap de la couleur du régiment. Ils avaient la culotte ornée de charivaris, le bonnet ou shakos de feutre blanc (1) garni des couleurs affectées aux régiments, surmonté d'une aigrette blanche et orné d'une fleur de lys, l'écharpe de laine autour de la taille.

La sabretache de drap rouge ornée d'une fleur de lys, le ceinturon à la hongroise, la bandoulière avec cartouche à 20 charges tout en cuir rouge complétaient l'habillement. L'habit des officiers se distinguait par la qualité des matières : pelisse, veste et la culotte en drap d'Elboeuf, la pelisse garnie de peau de renard, les boutons, galons et fleur de lys en argent. Tous les hussards étaient équipés du sabre courbé.

(1) Sauf le régiment de Berchény qui conservait le shako rouge.

Par Ordonnance du 8 décembre 1755, les bataillons du régiment Royal-Artillerie, les compagnies de mineurs et d'ouvriers qui servaient à leur suite, les officiers d'artillerie et les ingénieurs furent regroupés en un seul corps sous la dénomination de Corps Royal de l'Artillerie et du Génie. Ce corps fut placé sous l'autorité immédiate du roi.

Le 1er janvier suivant fut constitué le Corps Royal de l'Artillerie (1) par la réunion du Corps de l'Artillerie et du Régiment Royal-Artillerie. Les uniformes portés par les unités spécialisées attachées depuis 1671 au service de l'artillerie avaient subi les mêmes transformations générales que celui des troupes à pied. Cependant, compte tenu des exigences de leur service, il comportait quelques variantes. L'ordonnance du 5 février 1720 (pdf), qui avait créé le premier régiment en fusionnant les corps de bombardiers, de canonniers et de mineurs, lui avait conservé l'habit gris-blanc doublé de rouge.

Le duc de Maine, grand-maître de l'artillerie lui donna en 1722 (2) l'habit bleu doublé de rouge avec boutons de cuivre et la veste rouge doublée de rouge. Les boutonnières des habits du Royal-Artillerie furent galonnées d'or pour les officiers et de laine aurore pour les sous-officiers. L'armement et l'équipement étaient identiques aux autres troupes d'infanterie.

Ce costume fut attribué aux compagnies de sapeurs, de bombardiers et de canonniers qui composaient les bataillons, lorsque l'ordonnance du 1er juillet 1729 en détacha les mineurs et les ouvriers qui formeront plus tard le corps du Génie. Vers 1740, les artilleurs avaient l'habit bleu avec doublure, parements, veste, culotte et bas rouges. Les manches étaient retournées en bottes. Ils avaient les poches en travers, les boutons de cuivre ronds dorés, le chapeau noir bordé d'or avec la cocarde noire. Dans une déclaration de mars 1741 (pdf), les ouvriers de l'artillerie (futur génie) quittaient la veste bleue du royal artillerie pour prendre la veste rouge doublée de rouge. Ils conservaient le justaucorps gris-de-fer doublé de rouge, avec les manches en amadis.

La création du corps ne changea rien aux uniformes des unités le composant. Les artilleurs conservaient l'habit bleu garni d'une bande, parement, collet et doublure rouges. La veste, avec sa doublure blanche et la culotte étaient rouges. L'habit avait des pattes ordinaires garnies de six boutons jaunes, trois boutons sur le parement, boutons égaux d'un côté sur l'habit et des deux côtés sur la veste de deux en deux, trois aux poches de la veste. Ils avaient le chapeau bordé d'or.

Les mineurs avaient l'habit bleu garni d'une bande, parement, collet et doublure rouges. La veste et la culotte gris de fer, les boutons jaunes et le chapeau bordé d'or.

Les ouvriers avaient l'habit gris de fer garni d'une bande, parement et collet rouges. La veste, la culotte et la doublure de l'habit rouges, les boutons jaunes et le chapeau bordé d'or.

(1) L'artillerie existait dans l'armée depuis près de quatre siècles sous différentes dénominations en fonction du nom donné aux armes en usage, bouche à feu, bombarde, canon. Le caractère rudimentaire des premières armes n'avait pas permis de mettre sur pied des unités capables d'infléchir le cours d'une bataille. L'infanterie fut donc l'arme au sein de laquelle on organisa les premières unités utilisant ce type d'arme. Devenues performantes et incontournables, ces petites unités furent peu à peu regroupées pour devenir des corps autonomes. Cependant, l'artillerie restera classée parmi les régiments d'infanterie jusqu'au 1er janvier 1791.

(2) Ordonnance pour régler le service de l'artillerie dans les armées du 22 mai 1722.

L'habit de la cavalerie, des dragons, des hussards et de l'infanterie ayant été réglé, le comte d'Argenson (1), secrétaire d'État à la Guerre, s'occupa de celui de la maréchaussée qui n'avait pas évolué depuis l'ordonnance de 1720. Dans une nouvelle ordonnance du 10 octobre 1756 (pdf), le roi fixait à six ans le renouvellement des habits pour les exempts, brigadiers, sous-brigadiers, cavaliers et trompettes. L'aiguillette fut supprimée et remplacée pour les exempts par des ganses d'argent à queue et pour les brigadiers et sous-brigadiers par un galon autour de la botte de chaque manche. Les bottines à boucle de cuivre furent remplacées par des bottes molles.

Les exempts étaient habillés d'un justaucorps de drap fin d'Elbeuf, bleu de Roi avec parements et doublure écarlate; d'une veste couleur chamois, doublée de serge blanche, d'un surtout doublé de serge écarlate et d'un manteau bleu parementé de serge rouge-garance. Les brigadiers, sous-brigadiers et cavaliers, portaient un habit de drap croisé, bleu de Roi avec parements de drap écarlate et doublé de serge rouge-garance; une veste de drap couleur chamois, un surtout bleu doublé de serge rouge garance, le manteau de drap bleu. Les manches du justaucorps des cavaliers étaient garnies de six ganses à queue en fil blanc. Les brigadiers et sous-brigadiers avaient un galon de manche d'un pouce de large.

Toute la maréchaussée était habillée à l'identique et portait le chapeau de laine bordé d'un galon d'argent et orné d'une cocarde noire, le bouton et les galons argent ou de fil blanc pour les cavaliers. Il n'y avait pas de couleur distinctives pour les compagnies.

(1) Au cours de son ministère le comte d'Argenson fut, plus qu'aucun de ses prédécesseurs, celui qui se préoccupa le plus du bien être et de la santé du soldat. L'habillement ne pouvait échapper à sa sollicitude. Il introduisit l'usage des caleçons dans l'armée. Il voulut que chaque homme portât avec lui de quoi se nettoyer et se changer et la garniture du havre sac fut minutieusement fixée par ses règlements. C'est lui qui amena l'uniforme au dernier terme de son perfectionnement en soumettant à des mesures d'où il était défendu de s'écarter les moindres détails du vêtement et il astreignit sur ce point tous les officiers même les généraux à une obéissance aussi rigoureuse que les simples soldats.

En vertu de l'ordonnance du 8 décembre 1755, le ministre D'Argenson avait réuni en un seul corps les bataillons du Royal Artillerie, les compagnies d'ouvriers et de mineurs, les officiers de l'état major de l'artillerie et les ingénieurs. Les rivalités et les divergences ne tardèrent pas à se révéler entre ingénieurs et artilleurs ce qui eut pour conséquence de diminuer les capacités opérationnelles de chacune de ces spécialités. Deux mois après son entrée au ministère, le duc de Belle Isle dans une ordonnance du 5 mai 1758 (pdf), reconstitua les ingénieurs en un corps séparé sous le nom de corps du génie (1) et mit un terme à l'essai de fusion de son prédécesseur.

Les ingénieurs avaient l'habit bleu de roi à parements et revers de velours noir. Ils avaient la doublure, la veste et la culotte rouges, les boutons de cuivre doré jusqu'à la taille, cinq sur chaque poche, autant sur les manches.

(1) L'arme sera à plusieurs reprises réunie ou séparée de l'artillerie et ce n'est qu'en 1778 que la séparation sera rendue définitive. La révolution (1793) lui accordera sa réelle autonomie.

L'épaulette des soldats et cavaliers avait été créée dans le but de maintenir la bandoulière à laquelle était suspendue la cartouche ou demi-giberne. Les cavaliers en avaient reçu une seconde pour parer les coups de sabre sur les épaules.

Pour donner une distinction particulière à ses régiments de dragons, Louis XV, dans une ordonnance du 9 avril 1757 (pdf), modifiait la position de l'épaulette des dragons. L'aiguillette ayant été supprimée en 1750, elle avait été remplacée par une épaulette qui avait pour autre fonction de maintenir la bandoulière soutenant la cartouche. Le roi décida que cette épaulette d'ornement serait désormais portée à droite pour tenir lieu d'aiguillette. L'épaule gauche fut alors garnie d'un bouton et d'une patte d'épaule faite en drap couvert d'un galon de laine blanc avec une boutonnière permettant de passer la bandoulière soutenant la cartouche.

Les officiers, armés de l'épée, n'avaient pas eu besoin de cette pièce de tissu. L'épée se portait à gauche suspendue à un ceinturon. Les progrès techniques en matière d'armes à feu avaient fait abandonner peu à peu la pique au profit de ces nouvelles armes qui tenaient une place de plus en plus importante dans les régiments. Ainsi, on vit apparaître les compagnies de grenadiers, de fusiliers, de canonniers et de sapeurs. Les officiers commandant ces compagnies ne pouvaient rester en marge de cette évolution. Une ordonnance du 31 octobre 1758 (pdf), concernant l'armement des officiers et des sergents des compagnies des fusiliers et des grenadiers, modifiait leur armement. Désormais, ils devaient comme la troupe, être armés du fusil et de sa baïonnette. D'une facture plus soignée que celui de la troupe, le modèle fut arrêté par le roi afin d'assurer l'uniformité à l'égard des cartouches ou demi-gibernes qui devaient contenir huit cartouches à balles.

Le 9 décembre suivant (pdf), une nouvelle ordonnance complétait la précédente. C'est à cette occasion que les officiers reçurent à leur tour la patte d'épaule destinée à maintenir la bandoulière. Pour se différencier de la troupe, cette épaulette de drap fut couverte d'un galon d'or ou d'argent d'un pouce de large.

La cartouche des officiers des compagnies des fusiliers était ornée d'une fleur de lys d'or ou d'argent suivant la couleur du bouton, celle des officiers des compagnies des grenadiers d'une grenade d'or ou d'argent suivant le même principe. Les officiers supérieurs (colonels, lieutenants-colonels et commandants de bataillon) ne portant ni fusils ni giberne n'avaient pas d'épaulette et continuaient de se servir de l'esponton (pdf).

Par ordonnance du 27 février 1760 (pdf - extrait), le duc de Belle-Îsle réorganisa le corps royal d'artillerie et les compagnies de sapeurs. Il attribua aux officiers, artilleurs, sapeurs et bombardiers de ce nouveau corps, un habit bleu, garni d'une bande, parements, collet, veste, culotte et doublure rouges avec des boutons jaunes. Chaque épaule de l'habit reçut une épaulette formée d'une tresse jaune et terminée par une frange de même couleur, longue d'un pouce et un chapeau bordé d'or.

Les officiers, auxquels le roi avait imposé un habillement identique à celui de la troupe, utilisèrent l'épaulette pour renouer avec leur antique tradition de dentelles, de rubans et de galons d'or ou d'argent. Pour se prévaloir et se distinguer de la troupe, cet ornement fut bien vite l'objet de multiples fantaisies de leur part ce qui ne fut pas du goût du duc de Choiseul. Nommé Secrétaire d'État à la Guerre en février 1761 en remplacement du duc de Belle-Îsle, Choiseul allait être à l'origine d'une multitude de changements au sein des armées. L'épaulette, cette invention française fit partie de ces changements. Pièce de maintien ou d'ornement, elle allait faire l'objet d'une autre destinée et s'imposer dans toutes les armées du monde.

Pour comprendre ce qui poussa le nouveau Secrétaire d'État à la Guerre à entreprendre des réformes aussi profondes, il faut s'intéresser à l'état militaire de la France.

État militaire de la France

L'état militaire de la France connut deux grandes périodes sous le règne de Louis XV. La première bénéficiait encore de la droiture et de la sagesse des mesures imposées par Louvois, mais les grands principes, que ce ministre avait établis, allaient s'effacer peu à peu pour faire place à la corruption et à l'incompétence. Les anciennes rivalités entre le commandement et l'administration ne se révélèrent jamais avec autant de force que sous Louis XV.

La faiblesse du gouvernement et des ministres en fut la cause. Louvois n'était plus là pour imposer l'unité et forcer à l'obéissance. Tous les rouages militaires étaient relâchés. Le luxe et l'oisiveté avaient fait d'inquiétants progrès dans les armées. Les préceptes de Louvois sur la rigueur, la discipline et l'avancement au mérite furent dévoyés. De mesquines intrigues placèrent à la tête des armées des généraux de cour, dont les nominations se décidaient le plus souvent dans les boudoirs des favorites transformés en véritable salle du conseil. Ainsi depuis l'officier général jusqu'au simple soldat et à tous les degrés de la hiérarchie militaire, le goût du bien vivre avait remplacé celui du bien faire.

Avec des officiers généraux présomptueux et peu capables, auxquels il fallait rajouter la pléthore d'officiers supérieurs sans emploi (1), les chances de succès militaires à venir étaient fortement hypothéquées. Ainsi, au début des hostilités avec l'Angleterre en 1755, l'unité et la centralisation de Louvois avaient disparu et la confusion régnait dans les hautes sphères militaires du gouvernement. Cette ignorance doublée de prétention et de suffisance, cette faiblesse intéressée des généraux, peuvent suffire à expliquer nos désastres militaires, nos pertes matérielles et le honteux traité de Paris du 10 février 1763 qui termina la guerre de Sept Ans. La constitution militaire et l'organisation des régiments devaient subir des réformes capitales.

Le comte d'Argenson et le duc de Belle-Île avaient par différents remaniements, oeuvrés pour obtenir une armée de qualité, mais ces mesures avaient été menées dans leurs formes ancestrales et sous l'emprise d'un clientélisme qui avaient donné lieu à de nombreuses ordonnances particulières. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'ordonnance du duc de Belle-Île du 25 février 1760. Ce document de 153 pages sur la solde des troupes est d'une complexité absolue tant les particularités des régiments et les privilèges accordés aux officiers par le roi y sont nombreux. Les régiments étaient toujours levés au nom de leur propriétaire, la hiérarchie comprenait des grades fantaisistes permettant de remployer les officiers des régiments licenciés, les capitaines recevaient toujours des fonds pour les frais de levée de leur troupe, pour leur habillement, leur équipement et autres dépenses. Ils recevaient des gratifications lorsque leur compagnie était complète. Des centaines de soldats surnuméraires étaient entretenus dans les régiments.

Le duc de Choiseul remet de l'ordre

La réorganisation des troupes fut menée par le duc de Choiseul, secrétaire d'État de la Guerre, qui s'y employa avec toute son énergie. Pour mettre fin à ces pratiques et disposer d'une armée solide et homogène, il fallaitla remettre dans les mains du roi.

Une ordonnance du 10 mars 1749 avait déjà retiré aux capitaines et mestres de camp le commandement de leur compagnie ou régiment. Ils en gardaient néanmoins la propriété. Pour soumettre pleinement les régiments à la volonté du pouvoir royal, il prit plusieurs mesures qui allaient être à l'origine d'une nouvelle conception de l'état militaire.